- 發布時間:2019-04-04 13:58:59 瀏覽次數:10492

- 甲骨文中舊釋為“散”之字及相關諸字新釋

-

(蘇州市高新區一中)

( 首發)

摘要:甲骨文中寫作“ ”“

”“ ”等形之字,在卜辭中常用為田獵動詞,舊釋為“散”,通過考察相關材料,“散”字說有較大的缺陷,該字實則以“鹿”、“攴”為其核心構件,字形表示以木杖驅趕鹿,當釋為“驅”,該字所从的“鹿”亦兼表音作用,金文中有以“虎”、“攴”為基本構件之字,也當釋為“驅”,與“鹿”、“攴”構形類同,甲骨卜辭中與該字有通用關係而同釋為“散”的“㪔”字,疑為“毆(敂)”字異體,字形表示“擊打草木(芟殺草木)”,“㪔”字在甲骨文中除了與該字同讀為“驅”之外,在一些辭例中有用為“毆”或“兇”的可能。甲骨文中用為“兇咎”、“災禍”義的“

”等形之字,在卜辭中常用為田獵動詞,舊釋為“散”,通過考察相關材料,“散”字說有較大的缺陷,該字實則以“鹿”、“攴”為其核心構件,字形表示以木杖驅趕鹿,當釋為“驅”,該字所从的“鹿”亦兼表音作用,金文中有以“虎”、“攴”為基本構件之字,也當釋為“驅”,與“鹿”、“攴”構形類同,甲骨卜辭中與該字有通用關係而同釋為“散”的“㪔”字,疑為“毆(敂)”字異體,字形表示“擊打草木(芟殺草木)”,“㪔”字在甲骨文中除了與該字同讀為“驅”之外,在一些辭例中有用為“毆”或“兇”的可能。甲骨文中用為“兇咎”、“災禍”義的“ ”字,當釋讀為“驅鳥(雀)”之“驅”,卜辭中讀為“兇(凶)”。

”字,當釋讀為“驅鳥(雀)”之“驅”,卜辭中讀為“兇(凶)”。

一、相關的形體及舊有的認識。

甲骨文有下列形體,“鹿”、“攴”是其主要的不可或缺的構件,按其構形部件的差異,我們將其分列于下:

A1: (《合集》28345)

(《合集》28345) (《合集》28770)

(《合集》28770) (《合集》28828)

(《合集》28828)  (《合集》29407)

A2:

(《合集》29407)

A2: (《合集》28320)

(《合集》28320)

B: (《合集》29411)

(《合集》29411)

C: (《合集》18098)

(《合集》18098)  (《英》2289)

(《英》2289)  (《英》2290)

(《英》2290)

字形皆取自李宗琨先生《甲骨文字編》一書[1],ABC所在辭例如下(寬式釋文):

惠 A1,獲有大鹿,亡災。

A1,獲有大鹿,亡災。

惠盂田省,亡災。 《合集》28345

王其A1 《合集》28770

惠A1,擒。

王其田,擒。

[惠]東A1,[擒]。 《合集》28828

A1白,鼎正,王擒。 《合集》29407

A1白,鼎正,王擒。 《合集》29407

惠行南A1,擒又[犭亡],吉,大吉。 《合集》28320

丁丑卜, ,貞:王惠△(地名,不識)彔(麓)B,亡災。 《合集》29411

,貞:王惠△(地名,不識)彔(麓)B,亡災。 《合集》29411

……C…… 《合集》18098

□子卜,貞,王其田△(與《合集》29411同),亡災,擒,鹿十又五。

戊寅卜,[貞],王其C (地名)…… 《英藏》2289

(地名)…… 《英藏》2289

……, (地名,與《英藏》2289似同)麓(?),王其C,不擒。 《英藏》2290

(地名,與《英藏》2289似同)麓(?),王其C,不擒。 《英藏》2290

首先,我們簡單的說明一下上揭卜辭相關的情況。《英藏》2289中地名用字從構形上來看和《英藏》2290似為一字,該字左从“阜”,根據《英藏》2290右部清晰的拓片來看,似乎是从“心”,很有可能就是較常見的地名“ ”[2],下文我們將會著重提到,“

”[2],下文我們將會著重提到,“ ”是商的主要田獵區之一,商王經常在“

”是商的主要田獵區之一,商王經常在“ 麓”地區狩獵。《合集》29047中的“白”,也是常見的田獵地名,如《合集》28135+屯南4585(齊航福先生綴合,《合集》28843同文)“于白西擒。于白東擒。”無名組卜辭中,常作“

麓”地區狩獵。《合集》29047中的“白”,也是常見的田獵地名,如《合集》28135+屯南4585(齊航福先生綴合,《合集》28843同文)“于白西擒。于白東擒。”無名組卜辭中,常作“ ”或“

”或“ ”形,裘錫圭先生很早指出[3]:

”形,裘錫圭先生很早指出[3]:

,可分析為从林白聲,應即卜辭屢見之地名“白”之繁體。加林表示白地多林木,與卜辭加“水”旁于地名以示其地有河流同例。殷墟出土之牛距骨刻辭提及“白麓”,可知白地有山麓,山麓一般多林木,此亦白地多林木之旁證。

,可分析為从林白聲,應即卜辭屢見之地名“白”之繁體。加林表示白地多林木,與卜辭加“水”旁于地名以示其地有河流同例。殷墟出土之牛距骨刻辭提及“白麓”,可知白地有山麓,山麓一般多林木,此亦白地多林木之旁證。

可見“白”地與“ ”地都是一塊較大的山區。《合集》29411和《英藏》2289中的地名“△”也是同一個山麓地區,該字不識。學者根據字形和相關辭例,將ABC聯繫起來,顯然可信。

”地都是一塊較大的山區。《合集》29411和《英藏》2289中的地名“△”也是同一個山麓地區,該字不識。學者根據字形和相關辭例,將ABC聯繫起來,顯然可信。

上引李宗琨先生《甲骨文字编》還將寫作“ ”(《屯南》2363)形之字歸入ABC所在的“散”字。按,該字所在辭例僅有一字,無法從辭例上判斷其與ABC用法相同,《新甲骨文編(增訂本)》等未將其併入“散”字,是較為穩妥的做法,他是否與下文的“㪔”字有關,則有待進一步的證明。

”(《屯南》2363)形之字歸入ABC所在的“散”字。按,該字所在辭例僅有一字,無法從辭例上判斷其與ABC用法相同,《新甲骨文編(增訂本)》等未將其併入“散”字,是較為穩妥的做法,他是否與下文的“㪔”字有關,則有待進一步的證明。

卜辭中又有寫作“ ”等形的“㪔”字,從甲骨文例上可以斷定與上揭諸字用法相同。或基于此,很多學者都將“㪔”與ABC看作一字之繁簡體,實際上這種看法並不準確,兩字只有通用關係,是為不同的詞義所造的不同的字(詳第三節),我們先將其用例略列于下:

”等形的“㪔”字,從甲骨文例上可以斷定與上揭諸字用法相同。或基于此,很多學者都將“㪔”與ABC看作一字之繁簡體,實際上這種看法並不準確,兩字只有通用關係,是為不同的詞義所造的不同的字(詳第三節),我們先將其用例略列于下:

㪔于東,有鹿。

貞:㪔,亡其鹿。 合集10910正

……㪔……東兕……獲 合集10908

……北㪔,擒。 合集29289

……東㪔,擒。 合集29370

丙寅卜, ,貞:盂田其迅㪔,朝有雨。 合集29029

,貞:盂田其迅㪔,朝有雨。 合集29029

還有寫作从“艸”、从“攴”之 ,《新甲骨文編(增訂本)》等亦將其歸入“散”字,雖然該字的甲骨文例及用法與上揭諸辭似有異,但是結合ABC中那些从“艸”、从“攴”之形及“㪔”字的構形本身,學者將其與“㪔”看作一字異體似可從,其所在辭例為(該字用“△”表示):

,《新甲骨文編(增訂本)》等亦將其歸入“散”字,雖然該字的甲骨文例及用法與上揭諸辭似有異,但是結合ABC中那些从“艸”、从“攴”之形及“㪔”字的構形本身,學者將其與“㪔”看作一字異體似可從,其所在辭例為(該字用“△”表示):

□子卜,牧告△……衍,王登眾,受…… 《屯南》149

最近,安陽大司空村出土了一些有刻辭的牛骨[4],其中也出現了“㪔”字:

……之 ,山

,山 子宋……

子宋……

從其後接賓語“子宋”,可以判斷是用為動詞,與上揭一般用法詞性相同。

必須得提到的是,甲骨文中還有寫作“ ” (《合集》31786,即《甲編》1360)形之字,討論上面這些“㪔”字的學者,往往把它們看作同一個字的異體放在一起討論,相關的甲骨文字的字編也多是採取同樣的處理方式。按,這種看法實際上沒有任何依據,不論是字形,還是文例,都構不成將兩者認同的必要條件(《合集》31786“惠

” (《合集》31786,即《甲編》1360)形之字,討論上面這些“㪔”字的學者,往往把它們看作同一個字的異體放在一起討論,相關的甲骨文字的字編也多是採取同樣的處理方式。按,這種看法實際上沒有任何依據,不論是字形,還是文例,都構不成將兩者認同的必要條件(《合集》31786“惠 ”)。雖然我們不準備把他們當做一字異體來看待,但是我們傾向于

”)。雖然我們不準備把他們當做一字異體來看待,但是我們傾向于 是《說文》“?”字的一個來源(詳後)。

是《說文》“?”字的一個來源(詳後)。

于省吾、饒宗頤等學者多直接將“㪔”釋為“散”,溫少峰、袁庭棟先生也將“㪔”釋讀為“散”,他們引《正字通》“㪔,分離也,从攴从林,林,分㪔之意”後,說“卜辭之‘林’乃麻之象形,再加攴,即剝離之意”。裘錫圭先生讚同于省吾先生較早的將“㪔”釋讀為“散”的意見,並聯繫ABC,對該說進行了補正[5]。

從有關的學術著作來看,釋“散”說被大多數學者所接受,幾乎被當成定論。其實,該說並不具備定論的條件,從上舉溫、袁的說法可以看出,儘管學者多將其釋讀為“散”,但是對字形的分析本身就是含混不清的,其中的分析明顯有錯訛之處。

二、“散”字說的缺陷。

在眾家討論中,裘錫圭先生對字形和相關辭例的論證較為充分,影響也最大,我們謹以裘說為例[6]。裘先生將其釋為“散”是在他對甲骨文“ ”、“

”、“ ”這些字進行釋讀基礎上的認識,他同意于省吾先生释甲骨文中的“㪔”為“散”字所从的“?”的意見,並對該說做了進一步的論證。通過檢討相關材料,我們發現該說有一定缺陷,尚不能形成定論。

”這些字進行釋讀基礎上的認識,他同意于省吾先生释甲骨文中的“㪔”為“散”字所从的“?”的意見,並對該說做了進一步的論證。通過檢討相關材料,我們發現該說有一定缺陷,尚不能形成定論。

(一)字形演變的缺陷

裘先生認為金文中寫作“ ”類形體的“散”,實際上是“㪔”的省體。他提出了一些佐證,他引甲骨文中“莫”寫作“

”類形體的“散”,實際上是“㪔”的省體。他提出了一些佐證,他引甲骨文中“莫”寫作“ ”,“朝”寫作“

”,“朝”寫作“ ”這些現象,來證明“木在作為表意偏旁時可以省作

”這些現象,來證明“木在作為表意偏旁時可以省作 ”。謹按,裘先生所說的這類偏旁減省現象確實是客觀存在的,但是,這一現象是否體現在“㪔”字的演變上,則需要提出內證,而目前所見到的實際情況卻是,金文中“

”。謹按,裘先生所說的這類偏旁減省現象確實是客觀存在的,但是,這一現象是否體現在“㪔”字的演變上,則需要提出內證,而目前所見到的實際情況卻是,金文中“ ”類寫法的“散”字所从的“

”類寫法的“散”字所从的“ ”形,從來沒有出現過寫作“㪔”這種不省的形體(看《新金文編》485頁,董蓮池先生編著,作家出版社,2011年)。總之,“㪔”無法論定為是金文中“

”形,從來沒有出現過寫作“㪔”這種不省的形體(看《新金文編》485頁,董蓮池先生編著,作家出版社,2011年)。總之,“㪔”無法論定為是金文中“ ”類寫法所从的“

”類寫法所从的“ ”的繁體。

”的繁體。

同時,我們也面臨另一個疑問,金文中“ ”類寫法的“散”(該字未必是“散”,按照一般釋法這樣隸定),是否能與《說文》篆文的“散”直接認同,也是有疑問的。學者多已指出《說文》篆文寫作“

”類寫法的“散”(該字未必是“散”,按照一般釋法這樣隸定),是否能與《說文》篆文的“散”直接認同,也是有疑問的。學者多已指出《說文》篆文寫作“ ”的“散”是在“?”的基礎上追加“月”聲所成的形聲字,後來“月”形訛變成形近的“肉”[7]。“?”常見于金文中(看《新金文編》第978頁),且從來不會寫作“

”的“散”是在“?”的基礎上追加“月”聲所成的形聲字,後來“月”形訛變成形近的“肉”[7]。“?”常見于金文中(看《新金文編》第978頁),且從來不會寫作“ ”類形體。“?”本身也是一個形聲字,學者多認為“散”是以其中的“麻”之初文“

”類形體。“?”本身也是一個形聲字,學者多認為“散”是以其中的“麻”之初文“ ”為聲符[8]。

”為聲符[8]。

“ ”不管作為獨體,還是作為偏旁,都見于古文字中。陳劍先生在提交給一次會議的一篇論文的提綱摘要中指出,作為人名常見于賓組、歷組卜辭中的“

”不管作為獨體,還是作為偏旁,都見于古文字中。陳劍先生在提交給一次會議的一篇論文的提綱摘要中指出,作為人名常見于賓組、歷組卜辭中的“ ”即《說文》的“

”即《說文》的“ ”字,系“蔴/麻”之表意初文,其字像麻子成熟自其枝莖迸散之形,重複書寫(與“艸”、“絲”、“圭”等字之演變相類)即成“麻”字之聲符“

”字,系“蔴/麻”之表意初文,其字像麻子成熟自其枝莖迸散之形,重複書寫(與“艸”、“絲”、“圭”等字之演變相類)即成“麻”字之聲符“ ”[9]。“

”[9]。“ ”,不管是獨體,還是作為偏旁參與構形,從來都寫作“

”,不管是獨體,還是作為偏旁參與構形,從來都寫作“ ”形。作為偏旁的“

”形。作為偏旁的“ ”請參下列字形:

”請參下列字形:

E 《新甲骨文編》654頁

《新甲骨文編》654頁  《集成》9734

《集成》9734

F 《曹沫之陣》簡42

《曹沫之陣》簡42  《曹沫之陣》簡43

《曹沫之陣》簡43  《祭公之顧命》簡1、2、7、21

《祭公之顧命》簡1、2、7、21

G 《用曰》簡15

《用曰》簡15  《子產》簡23

《子產》簡23

學者一般將E釋為“霰”,從字形整體結構和與後世文字對應來看,此說應屬可信,不過“ ”字下部所从與真正的“

”字下部所从與真正的“ ”有著較大區別,恐怕不能直接釋為“

”有著較大區別,恐怕不能直接釋為“ ”。可能由于其下部不易凝固成偏旁或者較少使用,亦或容易與“林”等字相混,在金文中已經被“

”。可能由于其下部不易凝固成偏旁或者較少使用,亦或容易與“林”等字相混,在金文中已經被“ ”所取代(金文寫法的“霰”下部形體所从左右兩邊的小點,顯然只能看作“

”所取代(金文寫法的“霰”下部形體所从左右兩邊的小點,顯然只能看作“ ”左右兩邊的小點,而不能看成由“林”形下部演變而來)。同樣,前面提到的甲骨文中的“

”左右兩邊的小點,而不能看成由“林”形下部演變而來)。同樣,前面提到的甲骨文中的“ ”字,也應該是遵循著同樣的變化,後來將左邊的形體變形音化為“

”字,也應該是遵循著同樣的變化,後來將左邊的形體變形音化為“ ”,這個形體後來也演變為金文中的“?”。“

”,這個形體後來也演變為金文中的“?”。“ ”和“

”和“ ”所从下部之形,也有“散”一類的讀音,具體該怎麼分析這個字形,待考。

”所从下部之形,也有“散”一類的讀音,具體該怎麼分析這個字形,待考。

F中前兩個字形,之前學者多直接釋為“散”,謝明文先生指出他們應該是來源于古文“捷”這類的寫法,即把古文“捷”中的“艸”變形音化為“ ”[10]。F後面一個形體用為“祭”,學者也認為其右邊是古文“捷”的省體,其中的“艸”同樣變形音化為“

”[10]。F後面一個形體用為“祭”,學者也認為其右邊是古文“捷”的省體,其中的“艸”同樣變形音化為“ ”。G一般直接釋為“散”,“潸”等字即从此作。

”。G一般直接釋為“散”,“潸”等字即从此作。

謝明文先生在上引文中認為“ ”有“散”音,這個“散”音有可能是因為“

”有“散”音,這個“散”音有可能是因為“ ”從“㪔”中割裂出來,從而保留了母字的讀音。他這裡的看法,顯然是受到了上引裘說的影響,同樣忽略了“?”和“㪔”的字形差異。不過,他承認“

”從“㪔”中割裂出來,從而保留了母字的讀音。他這裡的看法,顯然是受到了上引裘說的影響,同樣忽略了“?”和“㪔”的字形差異。不過,他承認“ ”應有“散”音,這是可取的。

”應有“散”音,這是可取的。

在从“冊”之字中有一些讀元部的音,如“刪”、“珊”、“姍”、“柵(去聲諫韻所宴切)”等,歷來的學者一直弄不清楚這個元部的讀音來源為何[11]。我們注意到在戰國文字中“ ”與“冊”形常相混,如“麻”或寫作“

”與“冊”形常相混,如“麻”或寫作“ ”(《璽匯》2876),“

”(《璽匯》2876),“ ”(《溫縣盟書》T1K1:3797),“典”或寫作“

”(《溫縣盟書》T1K1:3797),“典”或寫作“ ”(《包山楚簡》13)、“

”(《包山楚簡》13)、“ ”(《包山楚簡》16),前者所从的“

”(《包山楚簡》16),前者所从的“ ”形寫作“冊”形,後者所从的“冊”形寫作“

”形寫作“冊”形,後者所从的“冊”形寫作“ ”形[12]。所以,“冊”、“

”形[12]。所以,“冊”、“ ”形混是極其可能的,再加上“刪”、“珊”等字與“散”的聲韻皆同,我們懷疑从“冊”而讀為“元部”的這些字,實際上也可能本來是从“

”形混是極其可能的,再加上“刪”、“珊”等字與“散”的聲韻皆同,我們懷疑从“冊”而讀為“元部”的這些字,實際上也可能本來是从“ ”的,後訛變為形近的“冊”。如果此說符合事實,這也從側面證明了“

”的,後訛變為形近的“冊”。如果此說符合事實,這也從側面證明了“ ”本身就有“散”一類的音,其來源于“㪔”的可能信是極小的。

”本身就有“散”一類的音,其來源于“㪔”的可能信是極小的。

綜上,從字形演變層面來說,“散”所从的“?”在古文字中從來沒有寫作“㪔”形的現象,並且它的聲符“ ”也有較早的形體來源,與“㪔”絕然兩途。

”也有較早的形體來源,與“㪔”絕然兩途。

(二)字形解釋層面上的缺陷

裘錫圭先生在解釋ABC何以从“鹿”或“鹿頭”之形時說“大概跟㪔除草木之事往往在山麓進行有關”,也就是說,裘先生認為字形中的“鹿”假借為“山麓”之“麓”,進而以“麓”作為表意偏旁參與構形。按,這種分析字形的方法略顯奇怪,如果按照裘先生的思路,正常的分析應該是“鹿”多活動于山麓地區,所以用“林、木、艸”和“鹿”來表示山麓地區這一自然環境。那麼問題顯而易見,前揭BC中那些不从“林、木、艸”的形體,就無法用裘先生這樣的分析來涵蓋了。所以,我們認為,ABC的核心構件,恐怕應該是“鹿”、“攴”,而非“林、木、艸”、“攴”。

裘先生在將其釋為“散”之後,在解釋辭例時,進行了如下的總結性的推論:

上引諸辭提到的“㪔”(包括“鹿/攴”),從表面上看好像只是一種狩獵方法,實際上恐怕跟“焚”一樣,不但客觀上為開闢農田作了準備,而且有時可能主要就是為開闢農田而進行的,捕獲野獸只是附帶的收穫。

裘先生認為這個字所涵蓋的內容,可能與開荒、開墾息息相關,並認為“捕獲野獸只是附帶的收穫”。按,此值得商榷。從第一節所揭示的有關卜辭中,看不到任何與農業開墾相關的要素,其中很多都是以“擒”或“不擒”這樣的結果貞問,可以肯定“狩獵”就是其基本出發點和目的。從“[惠]東A1”、“南A1”、“北㪔”、“東㪔”這些辭例可以看出,方向的選擇對其“擒”與“不擒”的結果會產生很大的影響。如果僅僅出于“芟殺草木”的目的,其實從任何一個方向進行都可,之所以如此看重方向的選擇,歸根到底還是因為其目的是“狩獵”,而非簡單的“芟殺草木”(但是這並不是說我們反對將“㪔”看作“芟殺草木”,我們承認“芟殺草木”/“擊打草木”是這一狩獵方式的一個核心過程)。

更有學者在遵循裘說的基礎上,認為第一節中寫作“ ”形的字(即“B”)所从的“鹿”應該看作“散”字的聲符,他認為“鹿,可能讀為‘麗’的讀音,‘散’、‘鮮’皆心母元部開口字,‘麗’既可通‘鮮’,當然也可以讀為‘散’”。[13]謹按:他的這種分析實不可從。古文字學者指出,“鹿”在先秦時期確實可能有“麗”一類的讀音(一般歸“歌部”),“鹿”、“麗”有可能是一字分化,“麗”所象的乃是一種特殊的“鹿”或表示具有這種繁複大角的鹿的屬性—“麗”(美麗)[14]。這個讀音所表示的詞與作為動物鹿的這個詞,沒有任何語源、詞源上的聯繫,他們只是“一字分化”、“一形分化”(早期文字中,同一個字形表示意義相關而讀音不同的詞的現象常見),並非“一詞分化”。“麗”通“鮮”,正是讀音在“歌部”的“麗”與元部字的會通(“麗”或歸“支部”,“支歌”兩部關係及其密切),而B是以動物“鹿”這個詞義參與構形,沒有證據表明用為“麗”聲,何來通“散”之說。可見,這種試圖以“鹿”聲與“散”聲輾轉相通為橋樑,來解說“ABC”這些“散”字从“鹿”,顯然是有缺陷的。

”形的字(即“B”)所从的“鹿”應該看作“散”字的聲符,他認為“鹿,可能讀為‘麗’的讀音,‘散’、‘鮮’皆心母元部開口字,‘麗’既可通‘鮮’,當然也可以讀為‘散’”。[13]謹按:他的這種分析實不可從。古文字學者指出,“鹿”在先秦時期確實可能有“麗”一類的讀音(一般歸“歌部”),“鹿”、“麗”有可能是一字分化,“麗”所象的乃是一種特殊的“鹿”或表示具有這種繁複大角的鹿的屬性—“麗”(美麗)[14]。這個讀音所表示的詞與作為動物鹿的這個詞,沒有任何語源、詞源上的聯繫,他們只是“一字分化”、“一形分化”(早期文字中,同一個字形表示意義相關而讀音不同的詞的現象常見),並非“一詞分化”。“麗”通“鮮”,正是讀音在“歌部”的“麗”與元部字的會通(“麗”或歸“支部”,“支歌”兩部關係及其密切),而B是以動物“鹿”這個詞義參與構形,沒有證據表明用為“麗”聲,何來通“散”之說。可見,這種試圖以“鹿”聲與“散”聲輾轉相通為橋樑,來解說“ABC”這些“散”字从“鹿”,顯然是有缺陷的。

《英藏》2289所謂的“散”字,拓本作“ ”形,王子楊先生認為該字左側實際上是从“芟”的,他提出了兩種可能,第一種可能,將形旁“攴”換為“芟”是有意加強“芟除草木”之意;第二種可能,認為這個字形也許就是“芟”的繁體,周圍的“鹿”和“口”形理解為跟山麓有關[15]。按,若他關於字形的第二種分析符合實際的話,那麼將構成後文我們將該字釋為“驅”的反證(若整體字形確實為“芟”之繁體,不管是否將《英藏》2289和《英藏》2290看作是對同一件事的貞卜,從“芟”和“散”的音義關係極其密切及兩句卜辭句子結構相同、後加賓語亦相同,這幾點來看,《英藏》2289字釋“散”的可能性就大大增加)。若第一種情況屬實的話,尚且構不成對我們釋“驅”的反證,因為我們也承認該字所從的“攴”、“屮”形是義符,字形和“芟殺草木/擊打草木”相關(詳後)。實際上,王先生所說的兩種情況都不可從,因為王先生對該字左部形體分析不當,該字左部作“

”形,王子楊先生認為該字左側實際上是从“芟”的,他提出了兩種可能,第一種可能,將形旁“攴”換為“芟”是有意加強“芟除草木”之意;第二種可能,認為這個字形也許就是“芟”的繁體,周圍的“鹿”和“口”形理解為跟山麓有關[15]。按,若他關於字形的第二種分析符合實際的話,那麼將構成後文我們將該字釋為“驅”的反證(若整體字形確實為“芟”之繁體,不管是否將《英藏》2289和《英藏》2290看作是對同一件事的貞卜,從“芟”和“散”的音義關係極其密切及兩句卜辭句子結構相同、後加賓語亦相同,這幾點來看,《英藏》2289字釋“散”的可能性就大大增加)。若第一種情況屬實的話,尚且構不成對我們釋“驅”的反證,因為我們也承認該字所從的“攴”、“屮”形是義符,字形和“芟殺草木/擊打草木”相關(詳後)。實際上,王先生所說的兩種情況都不可從,因為王先生對該字左部形體分析不當,該字左部作“ ”形,只能看作从“攴”(“

”形,只能看作从“攴”(“ ”是“又”形,上部所从之形實際上是如“牧”字作“

”是“又”形,上部所从之形實際上是如“牧”字作“ ”等所从“攴”上那種近似“丂”形之“木杖”,只是刻寫時並未出頭)如果將其看作“殳”,“又”形不僅不完整,而且“

”等所从“攴”上那種近似“丂”形之“木杖”,只是刻寫時並未出頭)如果將其看作“殳”,“又”形不僅不完整,而且“ ”形的豎筆也不存在(試比較“

”形的豎筆也不存在(試比較“ ”殳[《乙編》6404“

”殳[《乙編》6404“ ”字所从])。另外,該字所从的“攴”與前舉《屯南》2363“

”字所从])。另外,該字所从的“攴”與前舉《屯南》2363“ ”所从的“攴”相近。總之,該字實際上从“攴”、从“屮”、从“四口”、从鹿,仍然與上面這些所謂的“散”字為同一個字。

”所从的“攴”相近。總之,該字實際上从“攴”、从“屮”、从“四口”、从鹿,仍然與上面這些所謂的“散”字為同一個字。

以上,不管從字形演變,還是從字形分析來看,舊有的“散”字說存在明顯的缺陷。

三、字形的新認識和相關辭例的解釋。

(一)字形的新認識——從金文中的“驅”字談起

第一節提到的溫、庭兩位學者認為“㪔”所从的“林”乃“麻”的象形,“㪔”乃“分離麻子”的過程,顯然是將“㪔”與“?”混同了,是不注意字形區別而得出錯誤結論的結果。除了上揭這類錯誤之外,學者多將“㪔”分析為“擊打林木”,這是我們所讚同的較為客觀的分析。我們注意到李孝定先生有幫助我們準確理解字義的描述,他聯繫《說文》“隹”部之“?”說[16]:

二者當為一字,而以?為正體,㪔為省文,字當从攴,从林,从隹會意。以手執杖,于林中毆鳥飛㪔(原註“?”)也為其本誼也。……而㪔則?之省文,字乃由林中毆鳥取義也。

儘管他說“㪔”乃“?”的省文,需要進一步論定。但是,他似乎已經注意到了“㪔”不僅僅是“芟殺草木”,其可能的最終目的乃是毆鳥乃至其他禽獸。結合李先生對該字字形認識中的可取之處,我們認為“㪔”字本義就是大部分學者所一致讚同的“擊打草木”,應該就是訓為“擊也”的“敂/毆”的表意初文。而與“㪔”有相同用法的从“鹿”(或从口)之ABC,應該就是“毆/驅”的初文(“毆”的這個詞義後來用“驅”代替)。“驅/毆”的“驅趕、驅使”義,也是由“毆/敂”的“擊打”義派生或引申出來的一個詞 ,字形表示“擊打林木,驅趕鹿群”,其中的“鹿”也兼表聲音(詳下節)。該字在卜辭中多用為“驅”,是一種狩獵方式,這種狩獵方式,也並非像裘先生舉例說到的“焚燒林木”這類附加開墾荒地的方式一樣,“擊打草木”的最終目的並不是將“草木”殺死,其實是為了“驅趕野獸”。

ABC字形的核心構件為“鹿/攴”,把“鹿/攴”看作“驅趕鹿類動物”,字形或附加“草木”之形,實則是為了凸顯其字形所表示的本義的自然環境。金文中其實存在以往被人忽視的,可能也當釋為“驅”的字,這些字對我們將“鹿/攴”看作字形的核心構件,從而解釋字形本義,有很重要的啟發作用。

《集成》01820號著錄了一件商代晚期鼎的拓本,原器現藏故宮博物館,其中的圖形銘文即鑄于常見的“亞”字形之內,如圖所示:

“亞”字形之內的文字,學者一般都將其作為不識字,僅對其進行嚴格隸定,多將其隸為“ ”[17]。除此之外,《銘圖》釋文雖將其隸為“

”[17]。除此之外,《銘圖》釋文雖將其隸為“ ”,但卻括讀為“搋”[18],大概是將外面的“匚”形當作“虒”所从的“

”,但卻括讀為“搋”[18],大概是將外面的“匚”形當作“虒”所从的“ ”。按,甲骨文中“虒”作“

”。按,甲骨文中“虒”作“ ”[19](《屯南》4330),所从的“

”[19](《屯南》4330),所从的“ ”形乃從口中流出之狀,根據其音讀,“虒”字本義或許就是“嗁”(通作“啼”)或者“嘶”[20]。金文中的“虒”一般作“

”形乃從口中流出之狀,根據其音讀,“虒”字本義或許就是“嗁”(通作“啼”)或者“嘶”[20]。金文中的“虒”一般作“ ”(《集成》9273),“

”(《集成》9273),“ ”(《集成》4539)等形,所从的“

”(《集成》4539)等形,所从的“ ”形,逐漸脫離于“虎”口處。到秦漢之際,“虒”所从的“

”形,逐漸脫離于“虎”口處。到秦漢之際,“虒”所从的“ ”就已經完全脫離虎口,并多寫在“虎”形之左偏上的位置,如“

”就已經完全脫離虎口,并多寫在“虎”形之左偏上的位置,如“ ”(睡虎地秦簡《日書·甲種》161)、“

”(睡虎地秦簡《日書·甲種》161)、“ ”(同前)等,也有將“

”(同前)等,也有將“ ”往右下拖曳的形體,如“

”往右下拖曳的形體,如“ ”(里耶秦簡1350號)、“

”(里耶秦簡1350號)、“ ”[21],前者即被《說文》小篆“虒”的寫法所承。所以,上面將“匚”當作“虒”所从的“

”[21],前者即被《說文》小篆“虒”的寫法所承。所以,上面將“匚”當作“虒”所从的“ ”,違背了“虒”的古文字形體演變脈絡,顯不可從。

”,違背了“虒”的古文字形體演變脈絡,顯不可從。

我們認為大部分學者將其隸為“ ”的觀點,正確可從。該字所从的“匚”乃“區”字之初文,并作為該字的聲符,“

”的觀點,正確可從。該字所从的“匚”乃“區”字之初文,并作為該字的聲符,“ ”當釋為“驅”,字形表示“以木杖驅虎”。這要從金文中的“

”當釋為“驅”,字形表示“以木杖驅虎”。這要從金文中的“ ”字和學者一般釋為的“

”字和學者一般釋為的“ ”字說起。

”字說起。

《集成》5249著錄的一件西周早期卣,器主之名如下所示:

最早著錄此器的《貞松堂集古遺文補遺·中卷》8·1、8·2及《三代吉金文存·卷十三》21都將其分析為从“區”、从“馬”、从“攴”。所謂的“馬”形與一般的“馬”形差別迥異,所以,後來的學者多根據金文中“貉”字所从的“豸”的寫法(參下圖),將該字隸為“ ”,《新金文編》等著錄書據此或將其歸入“貙”字條下。

”,《新金文編》等著錄書據此或將其歸入“貙”字條下。

(《集成》5233)

(《集成》5233)  (《集成》5845)

(《集成》5845)  (《集成》5409)

(《集成》5409)

按,拋開對此字是否當釋為“貙”的疑問不論。學者們對小篆“豸”的來源本身就存在分歧,或以甲骨文的“㣇”為“豸”;或認為甲骨文的“兕”字為“豸”;或以為“豸”乃“豹”之初文;或以金文中的“廌”為“豸”;單育辰先生則撰文指出“豸”來源于較為原始的“虎”的寫法[22]。目前所能見到的最早的與《說文》“豸”字確系一系演變的“豸”字形,見于睡虎地秦簡《日書·甲種》49背的“ ”。“㣇”與“兕”的說法首先可以首先排除,兩者與“豸”形體差別較大。[23]“廌”字讀音雖與“豸”相近,但是其形與同時代的“豸”差別也是較為明顯的,所以此說也不可從。單育辰先生認為“豸”來源于師組卜辭中作“

”。“㣇”與“兕”的說法首先可以首先排除,兩者與“豸”形體差別較大。[23]“廌”字讀音雖與“豸”相近,但是其形與同時代的“豸”差別也是較為明顯的,所以此說也不可從。單育辰先生認為“豸”來源于師組卜辭中作“ ”(《合集》20709)、“

”(《合集》20709)、“ ”(《合集》20707)等形的“虎”,從形體上看,是有道理的,但是這類“虎”形與甲骨文中有些“豹”字亦極為相似(由於金文中所謂的“豸”字身體部分皆用單線條刻畫,所以“虎”與“豹”身體上面的差異對他們跟金文中所謂“豸”建立的關係不產生影響),因此恐難說所謂的“豸”一定只來源于“虎”形。金文中“豹”字所从(參《新金文編》“豹”字條下)與“貉”字所从的“豸”亦極為相近。在秦漢文字中有些“貌”字所从的“豹”,即與上揭睡虎地秦簡的“豸”字完全相同,如“

”(《合集》20707)等形的“虎”,從形體上看,是有道理的,但是這類“虎”形與甲骨文中有些“豹”字亦極為相似(由於金文中所謂的“豸”字身體部分皆用單線條刻畫,所以“虎”與“豹”身體上面的差異對他們跟金文中所謂“豸”建立的關係不產生影響),因此恐難說所謂的“豸”一定只來源于“虎”形。金文中“豹”字所从(參《新金文編》“豹”字條下)與“貉”字所从的“豸”亦極為相近。在秦漢文字中有些“貌”字所从的“豹”,即與上揭睡虎地秦簡的“豸”字完全相同,如“ ”(北大漢簡《倉頡篇》簡2)、“

”(北大漢簡《倉頡篇》簡2)、“ ”(北大秦簡《妄稽》簡17)。總之,“虎”、“豹”皆有可能是“豸”的來源。

”(北大秦簡《妄稽》簡17)。總之,“虎”、“豹”皆有可能是“豸”的來源。

《爾雅·釋獸》“貙獌似貍”,郭璞注:“今貙虎也。大如狗,文如貍。”《集韻》云:“虎之大者。”《史記·五帝本紀》記載軒轅氏與炎帝作戰時,軒轅氏“教熊羆貔貅貙虎”。根據注家對“貙”的解釋來看,“貙”與“虎、豹”可能就是一類動物,再加上“?”字本身已見于金文中(不排除其有較早的形體來源)。從這兩方面來看,學者將“ ”直接釋為“貙”也是說的過去的。

”直接釋為“貙”也是說的過去的。

不過,我們更加傾向于“ ”字所从的“豸”是整個形聲字其中的偏旁中的合體表意字中的一個形符,而不是整個形聲字中的形符。也就是說,我們認為“豸”與“攴”組成合體表意字作為整個形聲字中的形符,“區”乃是為之追加的聲符。值得注意的是,張世超先生等編著的《金文形義通解》上就將“

”字所从的“豸”是整個形聲字其中的偏旁中的合體表意字中的一個形符,而不是整個形聲字中的形符。也就是說,我們認為“豸”與“攴”組成合體表意字作為整個形聲字中的形符,“區”乃是為之追加的聲符。值得注意的是,張世超先生等編著的《金文形義通解》上就將“ ”釋為“驅”[24],此是極為可信的見解。

”釋為“驅”[24],此是極為可信的見解。

所謂的“ ”見于《集成》02594號著錄的一件阮元舊藏的方鼎,其銘曰:

”見于《集成》02594號著錄的一件阮元舊藏的方鼎,其銘曰:

戊申,王口

馬,酒[25],賜貝,用作父丁尊彝。亞受。

馬,酒[25],賜貝,用作父丁尊彝。亞受。

銘文中的“口”,用為“曰”,參裘錫圭先生的討論[26]。我們主要來看後面的“

馬”這句話,此句在“口”後,顯然是王所命之內容,根據文例來看,“

馬”這句話,此句在“口”後,顯然是王所命之內容,根據文例來看,“

馬”為動賓結構短語。“馬”前一字,一般隸為“

馬”為動賓結構短語。“馬”前一字,一般隸為“ ”[27],該字應該是用來限定說明後面的“馬”字,根據一般慣例,“

”[27],該字應該是用來限定說明後面的“馬”字,根據一般慣例,“ ”應該是作為一個地名來使用的,與之較為接近的,並且可對比者就是甲骨文中常見的地名“

”應該是作為一個地名來使用的,與之較為接近的,並且可對比者就是甲骨文中常見的地名“ ”。“

”。“ ”作為商王朝的主要田獵區,常見于甲骨卜辭中,“

”作為商王朝的主要田獵區,常見于甲骨卜辭中,“ ”或稱“

”或稱“ 京”,花東甲骨卜辭還見“

京”,花東甲骨卜辭還見“ 南小丘”、“

南小丘”、“ 南丘”(《花東》14)的稱呼,可見“

南丘”(《花東》14)的稱呼,可見“ ”是較大的山地[28]。古人以“山南水北”謂“陽”,“沁陽”之得稱,顯然就是以其位于“

”是較大的山地[28]。古人以“山南水北”謂“陽”,“沁陽”之得稱,顯然就是以其位于“ ”山之南而來。卜辭顯示,商王經常涉漳水而驅[29]“

”山之南而來。卜辭顯示,商王經常涉漳水而驅[29]“ ”地之鹿。那麼,可以想像,“

”地之鹿。那麼,可以想像,“ ”顯然也是一個殷王經常田獵驅趕馬匹的山地。

”顯然也是一個殷王經常田獵驅趕馬匹的山地。

前面的“ ”就是該短句中唯一的一個動詞,該字一般隸為“

”就是該短句中唯一的一個動詞,該字一般隸為“ ”[30]。不過,從放大圖版來看,“虎”、“攴”之下尚有一“丩”形。阮元《積古齋鐘鼎彝器款識》引吳侃叔云:“王月喪讀為王闕喪。”是吳氏等將該字識為“喪”,此說儘管不正確,但是從他們似乎把下面的“丩”看成“亡”形這點來看,他們恰恰沒有忽視下面的“丩”字形體。我們認為這個“丩”形,可能是表全字之音。“句”即以“丩”為聲符,“句”,古音為見紐侯部,“驅”古音為溪紐侯部,兩字音近相通,戰國秦漢簡帛中也有“句”聲字讀為“驅”的例子,如上博簡《競建內之》10號簡“驅逐田弋”之“驅”用从辵从句聲之“?”字表示[31],馬王堆帛書《戰國縱橫家書·蘇秦謂燕王章》“因?韓魏以代齊”,其中的“?”,讀為“驅”[32]。從同源詞來看,“岣嶁”、“痀僂”、“甌寠”三者為同源詞,亦可證“句”聲、“區”聲相通[33]。

”[30]。不過,從放大圖版來看,“虎”、“攴”之下尚有一“丩”形。阮元《積古齋鐘鼎彝器款識》引吳侃叔云:“王月喪讀為王闕喪。”是吳氏等將該字識為“喪”,此說儘管不正確,但是從他們似乎把下面的“丩”看成“亡”形這點來看,他們恰恰沒有忽視下面的“丩”字形體。我們認為這個“丩”形,可能是表全字之音。“句”即以“丩”為聲符,“句”,古音為見紐侯部,“驅”古音為溪紐侯部,兩字音近相通,戰國秦漢簡帛中也有“句”聲字讀為“驅”的例子,如上博簡《競建內之》10號簡“驅逐田弋”之“驅”用从辵从句聲之“?”字表示[31],馬王堆帛書《戰國縱橫家書·蘇秦謂燕王章》“因?韓魏以代齊”,其中的“?”,讀為“驅”[32]。從同源詞來看,“岣嶁”、“痀僂”、“甌寠”三者為同源詞,亦可證“句”聲、“區”聲相通[33]。

下面,我們來看另一個“句”讀為“驅”的金文辭例。洹子孟姜壺傳世有兩器,分別藏于中國國家博物館和上海博物館,曾著錄于《集成》9729、9730號,其篇首銘曰:

齊侯女雷為喪其 ,齊侯命大子乘遽來句宗伯,聽命于天子。

,齊侯命大子乘遽來句宗伯,聽命于天子。

該處銘文兩器相同,銘中“ ”字學者一般讀為“舅”[34],事實是否如此,有待進一步的研究。“齊侯命太子乘遽來句宗伯”,此句關涉“洹子孟姜壺”整段銘文的背景,對其正確的理解,就顯得尤為重要。

”字學者一般讀為“舅”[34],事實是否如此,有待進一步的研究。“齊侯命太子乘遽來句宗伯”,此句關涉“洹子孟姜壺”整段銘文的背景,對其正確的理解,就顯得尤為重要。

我們主要討論其中“句”字的用法,“句”為孫詒讓首釋,孫氏并將其讀為“敂”[35]。據筆者所見,一般的著錄書中的釋文,或依原篆寫作“句”,或依孫氏讀為“敂”。我想,大部分學者遵循“敂”字說的最重要的理由,可能就是因為“敂”在先秦文獻中似乎有“謁問”一訓,如《周禮·地官·司關》“凡四方賓客敂關,則為之告”,鄭注曰:“敂關,猶謁關人也。”“叩宗伯”似乎能夠解釋為“拜謁宗伯”。按,此說實不可信,通過檢索《故訓匯纂》“叩”字條就會發現,“叩”並沒有“謁問”一訓的其他的實際證據[36],《故訓匯篹》在解釋“叩關”時說“謂謁關人也”,這明顯是承襲前引鄭注的說法。其實,鄭注是一種所謂的“意譯”,“敂關”之“敂”實則與其“擊打”之義密切相關,“謁”的解釋只是他的一種具體語境下的“意譯”(當然,後來這個意義也逐漸凝固下來成為一個固定詞義)。準此,“句”的讀法,需要進一步商榷。

通過研讀該銘,我們認為“句”應該讀為“驅”,該句當讀為“齊侯命大子乘遽來驅宗伯”,銘文中的“來”字當訓為“往,“來”的這種意義是很多金文研究者所熟悉的,茲不贅述。“來驅”即“往驅”,即齊侯命大子乘車往宗伯處聽命之意。

金文中尚有“馬驅”一詞,見多友鼎(《集成》02835),其銘曰“唯俘車不克以,卒焚,唯馬敺 (疾)”[37],“敺”字學者一般都釋讀為“驅”,這裡的“馬驅”是被動用法,與鼎銘中的“驅

(疾)”[37],“敺”字學者一般都釋讀為“驅”,這裡的“馬驅”是被動用法,與鼎銘中的“驅 馬”文例可互參。文獻中“驅馬”一詞更是不煩其舉,從搭配上來看,將“

馬”文例可互參。文獻中“驅馬”一詞更是不煩其舉,從搭配上來看,將“ ”釋讀為“驅”是很合適的。

”釋讀為“驅”是很合適的。

綜上,我們認為這裡的“ ”字以“丩”為聲符,顯然也當釋讀為“驅”。

”字以“丩”為聲符,顯然也當釋讀為“驅”。

“ ”是以“豸/攴”追加“區”聲而成,“

”是以“豸/攴”追加“區”聲而成,“ ”是以“

”是以“ ”追加“丩”聲而成,“區”、“丩”聲相通,“

”追加“丩”聲而成,“區”、“丩”聲相通,“ ”當釋為“驅”,“

”當釋為“驅”,“ ”也當釋為“驅”。這就提示我們所謂的“豸/攴”或者“

”也當釋為“驅”。這就提示我們所謂的“豸/攴”或者“ ”字表示的可能就是同一個字。文獻中“驅虎”或“驅豹”常見,《孟子·滕文公下》:“滅國者五十,驅虎、豹、犀、象而遠之。”《東觀漢紀·世祖光武皇帝》:“至驅虎豹犀象,奇偉猛獸,以長人巨無霸為壘尉,自秦、漢以來師出未曾有也。”《後漢書·鄭孔荀列傳》:“且天下彊勇,百姓所畏者,有并、涼之人,及匈奴、屠各、湟中義從、西羌八種,而明公擁之,以為爪牙,譬驅虎兕以赴犬羊。”《焦氏易林·隨之訟》:“逐虎驅狼,避者不祥。凶惡北行,與喜相逢。”再結合前文提到的“豸”與“虎”形義皆近來看,“豸/攴”和“

”字表示的可能就是同一個字。文獻中“驅虎”或“驅豹”常見,《孟子·滕文公下》:“滅國者五十,驅虎、豹、犀、象而遠之。”《東觀漢紀·世祖光武皇帝》:“至驅虎豹犀象,奇偉猛獸,以長人巨無霸為壘尉,自秦、漢以來師出未曾有也。”《後漢書·鄭孔荀列傳》:“且天下彊勇,百姓所畏者,有并、涼之人,及匈奴、屠各、湟中義從、西羌八種,而明公擁之,以為爪牙,譬驅虎兕以赴犬羊。”《焦氏易林·隨之訟》:“逐虎驅狼,避者不祥。凶惡北行,與喜相逢。”再結合前文提到的“豸”與“虎”形義皆近來看,“豸/攴”和“ ”論定為同一個字也在情理之中了。

”論定為同一個字也在情理之中了。

由以上的認識出發,我們認為前面所提到的圖像銘文中的“ ”,也應該是以合體表意字“虎/攴(或“豹/攴”)”為主體,又追加“區”之初文“匚”(“匚”字本義就是表示一個特定的“區域”,與“委”字用“匚”表示一個“儲備糧草”之處相近。“區”字是在“匚”之上加抽象的物品來表示一定的“面積、區域”)作為聲符的“驅”的形聲字。

”,也應該是以合體表意字“虎/攴(或“豹/攴”)”為主體,又追加“區”之初文“匚”(“匚”字本義就是表示一個特定的“區域”,與“委”字用“匚”表示一個“儲備糧草”之處相近。“區”字是在“匚”之上加抽象的物品來表示一定的“面積、區域”)作為聲符的“驅”的形聲字。

既然“虎/攴”可以用來表示“驅趕虎豹”之形,那麼第一節所揭示的甲骨文字ABC,它們以“鹿/攴”為基本構形也可以做同樣的分析,“鹿”聲同樣可以作為該字的聲符(詳下節)。

《說文》:“敂,擊也”,後來或寫作“扣”,該詞或用“毆”表示,《說文》:“毆,捶毄物也。”《潛伏論·斷訟》:“或毆擊責主,人於死亡,群盜攻剽,劫人無異。”《論衡·感虛》:“世稱桀、紂之惡,射天而毆地。”《蔡中郎集·答丞相可齋議》:“尚書左丞馮方毆殺指揮使于尚書西祠。”《漢書·翟方進傳》:“吏民殘賊,毆殺良民,斷獄歲歲多前。”

(二)相關辭例的疏通

下面,我們簡單的分析相關辭例。第一節所揭示的甲骨文例多是與田獵相關的,都可直接讀為“毆/驅”,是一種田獵方法,《禮記·月令》:“是月也,驅獸毋害五穀,毋大田獵。”《禮記·中庸》:“人皆曰‘予知’,驅而納諸罟擭陷阱之中,而莫之知辟也。”例多不備舉。《周易·顯比》:“王用三驅,失前禽。”這裡的“三驅”是從三個不同的方向驅趕野獸,只留前面的出口,與前面提到的甲骨文中的“北驅”、“東驅”、“南驅”在不同方向上的選擇可以互參。諸辭中“驅某麓”,就是在山麓地區用“驅”這種方式捕獵,這類動詞“驅”後面直接加地點,這是省略了介詞“于”的用法,此種用法先秦文獻多見[38],前揭《合集》10910“驅于東”即不省之例。殷商時期自然環境惡劣,到處草木叢生,用這種方法捕獵是符合實際情況的。

前揭《屯南》149“□子卜,牧告毆(敂)……衍,王登眾,受……”,“牧”是歷組所見的一個人名[39],當然也可能泛指某一個為商王服役的職官“牧”[40]。“告”後面是其所告之內容,卜辭常見“登人”之例,如《合集》6639-6643“王登三千人,呼伐□方”,聯繫後文貞問“王登眾”是否“受[又(有)又(佑)]”來看,可能是涉及邊境地區的軍事作戰,“牧”所告之事或許與此相關。“毆/敂”後面辭例殘斷,不好確定到底其義為何。“牧告毆(敂)”也有作一句讀的可能,結合後文第五節最後的討論,我們認為“毆/敂”可能讀為“凶/兇”(音韻通假參彼處),卜辭有“告若”(《合集》559正)一語可參,“告凶”與《詩·魯頌·泮水》“不告于訩,在泮獻功”中“不告于訩”句似一致,“牧告凶”,即“牧官”來報告“凶禍”。由於辭例殘損,無法確定其準確讀法,暫時存疑于此。

我們來看上揭牛距骨的辭例:

……之 ,山

,山 子宋……

子宋……

正面拓本 反面拓本

牛距骨發掘出土時,既已折斷,該段文字不好理解。發表者何毓灵先生把“ ”字看作不識之字,有學者指出該字當釋為“散”,並指出“散”當訓為“殺”,主要理由即《方言》的“散,殺也”條,後又改讀為“捷”[41]。謹按,殷墟甲骨文表示“捷”這個詞的寫法較為固定(參前面第二節引謝明文先生一文),從來沒以“散”為“捷”的用例,此說顯然無據。我們既然不承認“㪔”為“散”字,自然就不同意這種讀法。反面刻辭載“□茲悔,山敗子宋”,可見卜辭所示應該也跟一場軍事行動有關。我們認為該字就可直接讀為“毆/敂”,依然可以訓為“擊”/“擊殺”,從“擊打草木”/“芟殺草木”到對人的“擊打”/“擊殺”,是詞義的引申,前舉《漢書》和《蔡中郎集》中“毆殺”后接人作賓語,與此同類。

”字看作不識之字,有學者指出該字當釋為“散”,並指出“散”當訓為“殺”,主要理由即《方言》的“散,殺也”條,後又改讀為“捷”[41]。謹按,殷墟甲骨文表示“捷”這個詞的寫法較為固定(參前面第二節引謝明文先生一文),從來沒以“散”為“捷”的用例,此說顯然無據。我們既然不承認“㪔”為“散”字,自然就不同意這種讀法。反面刻辭載“□茲悔,山敗子宋”,可見卜辭所示應該也跟一場軍事行動有關。我們認為該字就可直接讀為“毆/敂”,依然可以訓為“擊”/“擊殺”,從“擊打草木”/“芟殺草木”到對人的“擊打”/“擊殺”,是詞義的引申,前舉《漢書》和《蔡中郎集》中“毆殺”后接人作賓語,與此同類。

四、說“鹿”聲與“區”聲的會通。

我們將第一節中从“鹿”諸字釋為“驅”,並認為“鹿”可以當作“驅”的聲符,“鹿”、“驅”古音看似遠隔,實則有相通的可能,這節重點來討論這個問題。

(一)從“㔷(陋)”字談起——兼談《說文》“讀若徯”的“匚”的來源

《說文》“匚”部下收有“區”、“匿”、“㔷”、“匽”、“医”、“匹”六字,根據《說文》對這些字的說解,《說文》認為後面這些字所从都與“匚”有關,並將“匿”、“㔷”、“匽”、“医”這些字除去“匚”以外的部分都認作聲符(《說文》認為有部分聲符也充當義符)。根據早期古文字形體,“匿”、“匽”、“医”這三個字除去“匚”之外的部分,確實是當聲符來用的。除此以外,《說文》對“匹”字从“匚”的分析亦不可從[42],這些都是常識性的認識,不贅言。我們重點來考察“㔷”,大徐本《說文》:

側逃也,从匚丙聲,一曰箕屬。臣鉉等曰:“丙非聲,義當从內會意,疑傳寫之誤。”盧侯切。

側逃也,从匚丙聲,一曰箕屬。臣鉉等曰:“丙非聲,義當从內會意,疑傳寫之誤。”盧侯切。

小徐本對改字的分析與大徐全同,段註[43]:

各本作“側逃也”。今依《玉篇》“逃”作“㔷”。《玉篇》曰“又作陋”,是知“側㔷”即《堯典》之“側陋”,謂隱藏不出者也。按“丙”聲不可通,大徐云“當是从內會意,傳寫之誤”。玉裁按:或从谷部之㐁聲,艸部 从㐁聲而讀若陸,陸與漏音相近也。

从㐁聲而讀若陸,陸與漏音相近也。

對於《說文》說解中的“一曰箕屬”,段玉裁以“其器未詳”置之。“㔷”的反切注音“盧侯切”與“丙”字古音懸遠,徐鉉認為“丙非聲”,頗具卓識,已成定論。徐鉉同時提出“丙”是“內”之寫誤,“內”在整個字形中表意,朱駿聲《說文通訓定聲》是這種說法的支持者。段玉裁雖然沒對此說進行正面的駁斥,但是他也提出了另外的看法,認為“丙”乃“㐁”字之誤,“㐁”在“㔷”中作聲符。看得出,段氏對“丙”乃“內”字之誤一說,是很懷疑的,桂馥的看法與段玉裁頗近。段氏提出“㐁”與“㔷”相通的音韻學的證據是《說文》“艸部”的“ ”“讀若陸”這一聲訓材料。按,“

”“讀若陸”這一聲訓材料。按,“ ”字古音在侵部,“陸”字古音在覺部,屬幽部的入聲,幽侵陰陽對轉,學者多有所討論,已成音韻學上的常識。《說文》“

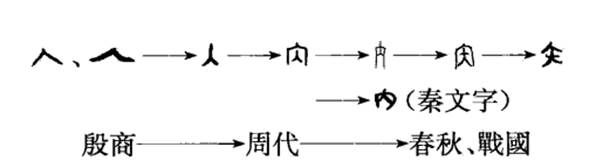

”字古音在侵部,“陸”字古音在覺部,屬幽部的入聲,幽侵陰陽對轉,學者多有所討論,已成音韻學上的常識。《說文》“ ”“讀若陸”,正是幽侵對轉這一現象的反應。“陸”與“漏”讀音亦不相近,文獻不見其相通之例,拿其來進一步輾轉說明“㐁”聲與“漏”或“㔷”聲相近,顯然面臨很多障礙,段說恐不可從。徐鉉提出的“㔷”本从“匚”从“內”會意的說法,是否有可以信度呢?根據古文字學的研究成果,“內”(與“入”字同源)字字形的演進序列如下所示[44]:

”“讀若陸”,正是幽侵對轉這一現象的反應。“陸”與“漏”讀音亦不相近,文獻不見其相通之例,拿其來進一步輾轉說明“㐁”聲與“漏”或“㔷”聲相近,顯然面臨很多障礙,段說恐不可從。徐鉉提出的“㔷”本从“匚”从“內”會意的說法,是否有可以信度呢?根據古文字學的研究成果,“內”(與“入”字同源)字字形的演進序列如下所示[44]:

從“內”字發展的脈絡來看,秦文字中的“內”與“丙”最為相似,不過秦漢文字中的“丙”,上部多寫作一橫,與同時期的“內”差別很大,基本不存在訛誤的條件。徐鉉、朱駿聲也許感覺到“內”與“丙”形區別較大,所以就認為《說文》“㔷”字中“丙”字上一橫乃傳寫之誤。按,“㔷”字不管是作為獨體,還是作為“陋”的偏旁,都見于秦漢文字,寫作“ ”(睡虎地秦簡《日書甲》20背)、“

”(睡虎地秦簡《日書甲》20背)、“ ”(鄭固碑)、“

”(鄭固碑)、“ ”(西陲簡牘20·3)[45]等,其中的“㔷”,明白的从“丙”,可見“㔷”字篆文从“丙”,淵源有自,並非傳寫之誤的產物,至於傳抄古文寫作“

”(西陲簡牘20·3)[45]等,其中的“㔷”,明白的从“丙”,可見“㔷”字篆文从“丙”,淵源有自,並非傳寫之誤的產物,至於傳抄古文寫作“ ”(《汗簡》5·69爾)、“

”(《汗簡》5·69爾)、“ ”(《古文四聲韻》4·39爾)形的“㔷”,則是後來的訛變,時代應該不會太早。既然前面學者對“㔷”字說的分析皆不可信,那麼“㔷”字該怎麼分析呢?我們認為“㔷”確實是形聲字,不過並不是以“丙”為聲符,而是以“匚”為聲符,這個“匚”與“區”字所从的“匚”相同,與《說文》“㔷”字所歸的讀若“徯”的部首“匚”不是同一個字。

”(《古文四聲韻》4·39爾)形的“㔷”,則是後來的訛變,時代應該不會太早。既然前面學者對“㔷”字說的分析皆不可信,那麼“㔷”字該怎麼分析呢?我們認為“㔷”確實是形聲字,不過並不是以“丙”為聲符,而是以“匚”為聲符,這個“匚”與“區”字所从的“匚”相同,與《說文》“㔷”字所歸的讀若“徯”的部首“匚”不是同一個字。

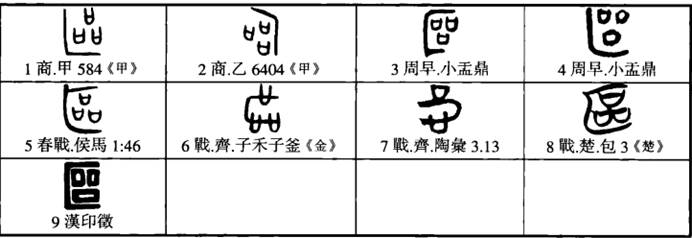

“區”字古文字形體作如下之形[46]:

其中所从的“匚”,或作“∟”等形,學者多指出其中的“匚”或“∟”,是用界劃符號表示一定的“區域”,就是“區”的表意初文,“區”中的“品”乃抽象的物品,可見,“匚”有“區”一類的讀音。“㔷”从“匚”聲、从“丙”,“丙”字是古代的一種名叫“房”的俎類器物[47],其字形本義到底為何,有待進一步的討論。至於《說文》說的“一曰箕屬”,我們懷疑是“㔷”作為“簍”的假借字使用這一情況的反應,“簍”《說文》訓為“竹籠也。”

說到這裡,必須得對《說文》“匚”作為“區”等字部首,這個部首本身的來源進行一點兒推測,我們認為《說文》中讀若“徯”的“匚”字並非與“區”所从的“匚”是同一個來源,《說文》:

匚 邪傒,有所夾藏也,从“∟”上有一覆之,凡匚之屬皆从匚,讀與徯同。

歷來學者,對該字都沒有很好的見解,我們認為這個字與《說文》中的“乁”和“ ”可能是同一個來源,最早见于甲骨文,其在卜辞中作为肩胛骨的量词:

”可能是同一個來源,最早见于甲骨文,其在卜辞中作为肩胛骨的量词:

帚 示<主>(属)七屯又一

示<主>(属)七屯又一 。賓。 《合集》17525

。賓。 《合集》17525

古示<主>(屬)十屯又一 。賓。

《合集》17581

。賓。

《合集》17581

利示<主>(屬)十屯又一 。賓。 《合集》17612

。賓。 《合集》17612

示<主>(屬)五屯又一 。賓。 《合集》17663

。賓。 《合集》17663

李家浩先生經過較為詳細的論證,認為上揭“ ”諸字,當讀為“奇”,並引江陵高臺十八號漢墓35丁木牘所記隨葬物載“漆杯二雙一奇”一語為證[48],後來楊澤生先生對此說有所補正[49]。此說已得到不少學者的肯定,可能是對的。不過,李家浩先生認為該字後來演變為《說文》中的“亅”和“

”諸字,當讀為“奇”,並引江陵高臺十八號漢墓35丁木牘所記隨葬物載“漆杯二雙一奇”一語為證[48],後來楊澤生先生對此說有所補正[49]。此說已得到不少學者的肯定,可能是對的。不過,李家浩先生認為該字後來演變為《說文》中的“亅”和“ ”,則未必可信[50]。在此之前,郭沫若已經指出該字即《說文》訓為“流”的“乁”字,宋華強先生指出該字“大概本以一條曲線表示水流之形,此即《說文》訓為‘流也’的‘乁’字”[51],他是讚同郭說的。我們認為郭說可從,該字應該就是《說文》訓為“流”的“乁”字,但是,應該不會像宋華強先生分析的那樣,用“一條曲線表示水流之形”[52],《說文》分析為“流也”自然也不正確。陳斯鵬等先生指出古文字中類似“

”,則未必可信[50]。在此之前,郭沫若已經指出該字即《說文》訓為“流”的“乁”字,宋華強先生指出該字“大概本以一條曲線表示水流之形,此即《說文》訓為‘流也’的‘乁’字”[51],他是讚同郭說的。我們認為郭說可從,該字應該就是《說文》訓為“流”的“乁”字,但是,應該不會像宋華強先生分析的那樣,用“一條曲線表示水流之形”[52],《說文》分析為“流也”自然也不正確。陳斯鵬等先生指出古文字中類似“ ”及“

”及“ ”等偏旁所从的“川”形,才是真正的“水流之形”[53]。總之,單就字形來說,“

”等偏旁所从的“川”形,才是真正的“水流之形”[53]。總之,單就字形來說,“ ”很難看成水流之形。

”很難看成水流之形。

《說文》收錄“乁”、“ ”兩字,古文字學的認識告訴我們,早期文字形體不固定,同一個字形,正寫反寫無別,如同上面說到的“

”兩字,古文字學的認識告訴我們,早期文字形體不固定,同一個字形,正寫反寫無別,如同上面說到的“ ”字的幾種形體,加之“乁”、“

”字的幾種形體,加之“乁”、“ ”讀音相同,現代學者基本上相信其本為一字異體。“虒”字本是整體性表意字,我們在第三節中有所分析,《說文》說“虒”从“

”讀音相同,現代學者基本上相信其本為一字異體。“虒”字本是整體性表意字,我們在第三節中有所分析,《說文》說“虒”从“ ”得聲,拋開“虒”、“

”得聲,拋開“虒”、“ ”音近這一事實不論,《說文》本身對“虒”的說解,就是一種錯誤拆解分析。郭沫若及宋華強兩位先生將“

”音近這一事實不論,《說文》本身對“虒”的說解,就是一種錯誤拆解分析。郭沫若及宋華強兩位先生將“ ”諸字看作“

”諸字看作“ ”的來源,應該是可信的。

”的來源,應該是可信的。

比照“區”所从的“匚”的變化,即從“∟”或者與“∟”相倒之形演變為“匚”形的過程,我們有理由相信“ ”字等也有可能會遵循著這種演變脈絡,尤其是“

”字等也有可能會遵循著這種演變脈絡,尤其是“ ”這類形體。“匚”,《唐韻》標“胡禮切”,古音在匣母支部,與《說文》“讀與徯同”相符。支部與歌部讀音非常密切,學者多有討論[54]。就拿讀音與“

”這類形體。“匚”,《唐韻》標“胡禮切”,古音在匣母支部,與《說文》“讀與徯同”相符。支部與歌部讀音非常密切,學者多有討論[54]。就拿讀音與“ ”相近的“虒”來說,就有讀入“歌部”的現象,內史亳同“無敢虒”學者或讀為“無敢墮”或讀為“無敢弛”,“墮”、“弛”皆為歌部字[55],《左傳》昭公八年“虒祁之宮”,《論衡·紀妖篇》作“施夷之臺”。睡虎地秦簡《吏》篇有“日虒”這個時分,饒宗頤先生曾考證說[56]:

”相近的“虒”來說,就有讀入“歌部”的現象,內史亳同“無敢虒”學者或讀為“無敢墮”或讀為“無敢弛”,“墮”、“弛”皆為歌部字[55],《左傳》昭公八年“虒祁之宮”,《論衡·紀妖篇》作“施夷之臺”。睡虎地秦簡《吏》篇有“日虒”這個時分,饒宗頤先生曾考證說[56]:

日虒當即日施。虒从虎 聲,息移切。《爾雅·釋獸》威夷,即《集韻》獸名似虎之委虒。賈誼《鵩賦》:“庚子日施”(《漢書》),《說文》有“暆”字云:“日行暆暆”。暆讀若“酏”,弋支切,應劭音移。《文選·賈賦》作日斜。虒之通夷,與暆之音移正同。故知秦簡之“日虒”,即賈賦之“日暆”。

聲,息移切。《爾雅·釋獸》威夷,即《集韻》獸名似虎之委虒。賈誼《鵩賦》:“庚子日施”(《漢書》),《說文》有“暆”字云:“日行暆暆”。暆讀若“酏”,弋支切,應劭音移。《文選·賈賦》作日斜。虒之通夷,與暆之音移正同。故知秦簡之“日虒”,即賈賦之“日暆”。

可見,僅就“虒”字來說,其與歌部字的讀音就相當密切。“暆”,《唐韻》弋支切,上古歸“支部”,應劭音“移”,與“歌部”近。所以,一方面作為“ ”和“乁”來源的“

”和“乁”來源的“ ”,讀為群母歌部的“奇”,就容易理解了。另一方面,“

”,讀為群母歌部的“奇”,就容易理解了。另一方面,“ ”、“乁”古音與“胡禮切”之讀如“徯”的“匚”也尤其相近了。

”、“乁”古音與“胡禮切”之讀如“徯”的“匚”也尤其相近了。

如此一來,我們就可以拋開《說文》以“匚”為“區”、“㔷”等字部首的桎梏,重新看待相關問題了。回頭來看,“㔷”確實可能是以“區”之初文“匚”為聲符的字,而與“讀若徯”的“匚”無關。

(二)說“鹿”聲與“區”聲的會

“區”古音聲母為溪母,《說文》“㔷”“盧侯切”,古音聲母為來母,“鹿”字古音聲母亦為來母,“區”、“㔷”韻皆為“侯部”,“鹿”韻為“屋部”,“侯”、“屋”為對轉的韻部,然聲母玄遠,按照傳統語音學的基本理論,似乎無法相通。

從漢字的諧聲偏旁和古代語詞的結構、讀音等情況來看,有學者認為上古存在複輔音聲母,如從“各”得聲的“落”、“路”、“洛”,在上古有讀“kl”的可能[57]。無論上古是否存在複輔音,我們認為,“㔷”以“區”之初文“匚”為聲符及“鹿”聲可讀為“驅”,與這些現象是相類的。“鹿”、“彔”聲與“屋”聲相通,戰國楚文字中,“屋”字多寫作上从“鹿”(或“鹿頭”)得聲之“ ”[58],上博簡《凡物流形》甲本19、29號簡的“?”讀為“握”[59]。“屋”聲與“區”聲相通,《周禮·考工記·㡛氏》“渥淳其帛”,《釋文》“渥,與漚同。”《左傳》哀公八年“拘鄫人之漚菅者”,《周禮·考工記·㡛氏》鄭註引“漚”作“渥”。“彔”聲與“鹿”上古聲韻地位相近,文獻常見相通。所以,“鹿”聲與“區”聲相通,是存在可能的。

”[58],上博簡《凡物流形》甲本19、29號簡的“?”讀為“握”[59]。“屋”聲與“區”聲相通,《周禮·考工記·㡛氏》“渥淳其帛”,《釋文》“渥,與漚同。”《左傳》哀公八年“拘鄫人之漚菅者”,《周禮·考工記·㡛氏》鄭註引“漚”作“渥”。“彔”聲與“鹿”上古聲韻地位相近,文獻常見相通。所以,“鹿”聲與“區”聲相通,是存在可能的。

五、釋“ ”

”

甲骨文還存在如下一個有爭議的字,通過我們的分析,這個字也可能當釋讀為“驅”,其以“隹”和“攴”為構形部件,我們截取《新甲骨文編(增訂本)》(第201頁),簡要列舉其形如下:

《合集》838

《合集》838  《合集》2341

《合集》2341 《合集》17337正

《合集》17337正

《合集》19657

《合集》19657  《合集》18346

《合集》18346 《合集》32699

《合集》32699

最近,陳劍先生也對改字進行了全面的討論[60],我們參考其文,列舉部分辭例如下:

庚午卜,古,貞:王夢,隹(唯) 。王占曰:其

。王占曰:其 (有)

(有) ,小。

,小。

貞:王夢,不隹(唯) 。 《合集》6655

。 《合集》6655

貞:我……降 。

。

……降 。[王]占曰:其

。[王]占曰:其 (有)降

(有)降 ,

, (勿)[唯]大

(勿)[唯]大 。 《合集》17337正、反

。 《合集》17337正、反

其他地方的“ ”多是與“降”搭配,形成“降

”多是與“降”搭配,形成“降 ”這樣的動賓詞組,或是“來

”這樣的動賓詞組,或是“來 ”、“入

”、“入 ”這樣的辭例,詳參陳文。根據陳文的詳細討論,該字的用法是表示“災咎”義的名詞基本可以肯定。陳文認為“

”這樣的辭例,詳參陳文。根據陳文的詳細討論,該字的用法是表示“災咎”義的名詞基本可以肯定。陳文認為“ ”應該與金文“

”應該與金文“ ”等字及戰國文字中寫作“

”等字及戰國文字中寫作“ ”等形聯繫,他認為後者應該分析為从“艸”、从“

”等形聯繫,他認為後者應該分析為从“艸”、从“ ”聲,戰國文字中所從的“

”聲,戰國文字中所從的“ ”又變形音化為形近的“隻(獲)”,以此來證明“

”又變形音化為形近的“隻(獲)”,以此來證明“ ”應該讀為音近的“虞”。

”應該讀為音近的“虞”。

謹按:陳文看似很巧妙的將“ ”與“

”與“ ”聯繫起來,實際上也不是無懈可擊。“隻(獲)”字本从“隹”从“又”,在發展過程中,“又”形變成形義相同的“攴”是可能的,在甲骨文時代,這種變化就已經大量存在。所以說,那些從“攴”的形體,也可能就是“隻”中的“又”變成形義皆近的“攴”的結果。也就是說甲骨文中的“

”聯繫起來,實際上也不是無懈可擊。“隻(獲)”字本从“隹”从“又”,在發展過程中,“又”形變成形義相同的“攴”是可能的,在甲骨文時代,這種變化就已經大量存在。所以說,那些從“攴”的形體,也可能就是“隻”中的“又”變成形義皆近的“攴”的結果。也就是說甲骨文中的“ ”與“

”與“ ”所從的“

”所從的“ ”是否能夠同日而語,需要提出更多內證。因此,他認為周原甲骨中寫作“

”是否能夠同日而語,需要提出更多內證。因此,他認為周原甲骨中寫作“ ”(H31:3)形的字,也是“

”(H31:3)形的字,也是“ ”字,說明周人文字系統中確實是有“

”字,說明周人文字系統中確實是有“ ”字的,以此來佐證他對“

”字的,以此來佐證他對“ ”形的分析。陳文又提到了曶鼎(《集成》2838,西周中期後段)中一個字形:

”形的分析。陳文又提到了曶鼎(《集成》2838,西周中期後段)中一個字形:

曶鼎的時代一般認為是“西周中期後段”,值得注意的是,郭沫若(《兩周金文辭大系圖彔考釋》)前此已經指出下列曶鼎之字與上舉之字為同一個人名用字:

其說可從。近來友人新示一件西周早期戈(私人藏品),其中有字如下:

兩者相較,可以看出有很多共同點(上舉 中的“允”形顯然是“隹”形的誤鑄),戈銘之字與“

中的“允”形顯然是“隹”形的誤鑄),戈銘之字與“ ”除去下部“貝”、“曰”之形剩下的形體,很可能就是同一個字,這似乎更加說明“

”除去下部“貝”、“曰”之形剩下的形體,很可能就是同一個字,這似乎更加說明“ ”這類形體所的从“

”這類形體所的从“ ”確實有較早的來源。儘管如此,這只能看成“佐證”,無法視為直接的證據,更何況甲骨文中的“

”確實有較早的來源。儘管如此,這只能看成“佐證”,無法視為直接的證據,更何況甲骨文中的“ ”無法證明與“獲”音相通,陳劍先生自己也指出:

”無法證明與“獲”音相通,陳劍先生自己也指出:

“ ”字之形,研究者多從治農史的朱培仁先生說,分析為“手執長杆驅鳥”之類,並聯繫為農作物去除鳥害之事為說。由此容易想到將其釋讀為“?(驅)”之表意初文。《周禮·夏官·射鳥氏》掌“祭祀,以弓矢?(驅)鳥、鳶”,《孟子·離婁上》謂“為叢?(驅)爵(雀)者,鸇也”,皆“?(驅)”字以鳥雀為對象之例。

”字之形,研究者多從治農史的朱培仁先生說,分析為“手執長杆驅鳥”之類,並聯繫為農作物去除鳥害之事為說。由此容易想到將其釋讀為“?(驅)”之表意初文。《周禮·夏官·射鳥氏》掌“祭祀,以弓矢?(驅)鳥、鳶”,《孟子·離婁上》謂“為叢?(驅)爵(雀)者,鸇也”,皆“?(驅)”字以鳥雀為對象之例。

看來陳劍先生也意識到,對“ ”最直接的分析就是“以杖驅鳥”。我們認為“

”最直接的分析就是“以杖驅鳥”。我們認為“ ”就該直接釋讀為“(?)驅”,周原甲骨H31:所在辭例(該字用“△”符號標註):

”就該直接釋讀為“(?)驅”,周原甲骨H31:所在辭例(該字用“△”符號標註):

八月辛丑卜,曰:其 啟,往,囟亡咎。△其五十人。

啟,往,囟亡咎。△其五十人。

據陳劍先生該文,鄔可晶先生曾提示他“在此應是一個動詞,不知是否也可以當憂虞之‘虞’講”。我們認為“△其五十人”與前舉“ 子宋”辭例相當,這裡可能釋讀為“毆”,訓為“殺”(也有讀“驅”訓為“驅趕,驅使”的可能)。當然,亦可以遵循鄔可晶先生的思路,讀為“兇/凶”字,“凶其五十人”即五十人有凶禍。此處亦缺乏前後文例的限制,不好明確詞義。

子宋”辭例相當,這裡可能釋讀為“毆”,訓為“殺”(也有讀“驅”訓為“驅趕,驅使”的可能)。當然,亦可以遵循鄔可晶先生的思路,讀為“兇/凶”字,“凶其五十人”即五十人有凶禍。此處亦缺乏前後文例的限制,不好明確詞義。

前面我們認為“ ”當釋為“驅”,僅僅是就字形解釋層面來說,下面我們提出一些似乎可以跟“驅”建立聯繫的材料。我們注意到上舉“

”當釋為“驅”,僅僅是就字形解釋層面來說,下面我們提出一些似乎可以跟“驅”建立聯繫的材料。我們注意到上舉“ ”有時寫作如下一個形體:

”有時寫作如下一個形體:

《合集》18346

《合集》18346

謹按:撲打鳥類,鳥類一般都會因驚恐起飛,發出聲音,所以該字从“口”,學者似乎也沒有什麼疑問。陳劍先生指出“而‘ ’之取義,則可以理解為從人的角度,謂‘使雀鳥驚懼’”,也是出于同樣的思路。我們認為可能並非如此簡單,結合首節提到的ABC中或從“口”的形體,我們仍然可以看出,“口”是作為刻畫該字字形本義的一個重要構件(驅趕禽獸,禽獸一般都會因驚恐而發聲,所以“虎/攴”、“鹿/攴”或从“四口”、“三口”,或省為“二口”,也應該當如此理解,其中的“口”也可以充當聲符使用)。金文中有如下兩個字形:

’之取義,則可以理解為從人的角度,謂‘使雀鳥驚懼’”,也是出于同樣的思路。我們認為可能並非如此簡單,結合首節提到的ABC中或從“口”的形體,我們仍然可以看出,“口”是作為刻畫該字字形本義的一個重要構件(驅趕禽獸,禽獸一般都會因驚恐而發聲,所以“虎/攴”、“鹿/攴”或从“四口”、“三口”,或省為“二口”,也應該當如此理解,其中的“口”也可以充當聲符使用)。金文中有如下兩個字形:

(《集成》5985)

(《集成》5985)  (《集成》9676)

(《集成》9676)

第一個形體,一般隸定為不成字的“ ”,或者乾脆括註為“鳴”,後者的處理似乎是將“攴”看作可有可無的綴符。這兩種處理在我們看來,都是有很大問題的。第一個形體明顯來源于甲骨文中的“

”,或者乾脆括註為“鳴”,後者的處理似乎是將“攴”看作可有可無的綴符。這兩種處理在我們看來,都是有很大問題的。第一個形體明顯來源于甲骨文中的“ ”,可見,該字當分析為从“口”从“

”,可見,該字當分析為从“口”从“ ”,由于用為人名,我們無法判斷其讀音,也就無法確定它到底是什麼字。第二個形體在銘中也用為人名,學者多將其作為雙字名處理,分為“

”,由于用為人名,我們無法判斷其讀音,也就無法確定它到底是什麼字。第二個形體在銘中也用為人名,學者多將其作為雙字名處理,分為“ ”、“句”兩部分:

”、“句”兩部分:

其實,早期人名中雙字名並不常見,我們認為“ ”、“句”可能是一個整體,聯繫第一個从“

”、“句”可能是一個整體,聯繫第一個从“ ”从“口”之字,我們認為“句”可能是為“

”从“口”之字,我們認為“句”可能是為“ ”追加的聲符。這樣分析的好處是顯而易見的,既避免了“

”追加的聲符。這樣分析的好處是顯而易見的,既避免了“ ”這樣的不成字的分析方法,又很好的說明了“口”也可以作為聲符的用途。

”這樣的不成字的分析方法,又很好的說明了“口”也可以作為聲符的用途。

如此,前舉“ ”字,其讀音當與“句”、“口”相同或相近,結合對“

”字,其讀音當與“句”、“口”相同或相近,結合對“ ”的字形分析,最直接的辦法就是將其釋讀為“驅”。甲骨文中用為“兇災”、“災咎”義的“驅”,相當於後世什麼字呢?根據其讀音,我們認為甲骨文中釋為“驅”的“

”的字形分析,最直接的辦法就是將其釋讀為“驅”。甲骨文中用為“兇災”、“災咎”義的“驅”,相當於後世什麼字呢?根據其讀音,我們認為甲骨文中釋為“驅”的“ ”在多數辭例中應該讀為“兇”。

”在多數辭例中應該讀為“兇”。

“兇”為曉母東部字,“驅”為溪母侯部字,兩者皆為喉音,發音部位相同,韻部為對轉關係,例得相通。“凶”聲、“句”聲古相通,《書·微子》:“我用沉酗于酒。”《經典釋文》:“酗,《說文》作‘䣱’。”《漢書·趙充國傳》:“湯數醉䣱羌人。”顏師古註:“䣱,即酗字也。”郭店楚簡《尊德義》篇簡24有“ 勞之

勞之 ”一語,學者多認為第一個字是从“心”“离”省聲之字,陳劍先生指出:

”一語,學者多認為第一個字是从“心”“离”省聲之字,陳劍先生指出:

此字上半所從當分析為从“屮”从“凶”,楚簡文字將“艸”頭省為“屮”者常見,故此字上半實即“ ”字。“

”字。“ ”字見於《古璽彙編》2126,作“

”字見於《古璽彙編》2126,作“ ”。“

”。“ 勞”可讀為“劬勞”。从“凶”得聲的“

勞”可讀為“劬勞”。从“凶”得聲的“ ”字通“劬”,猶“䣱”字有或體作“酗”。

”字通“劬”,猶“䣱”字有或體作“酗”。

他並引劉釗先生讀“ ”為“究”的意見,又引《詩·小雅·鴻雁》“雖則劬勞,其究安宅”來說“劬勞之究”[61]。按,陳說比之舊說可信,“劬勞之究”的理解,可參《詩經·小雅·節南山》:“家父作誦,以究王訩”之“究王訩”。清華簡《芮良夫毖》簡20有“矞(遹)易兇心,

”為“究”的意見,又引《詩·小雅·鴻雁》“雖則劬勞,其究安宅”來說“劬勞之究”[61]。按,陳說比之舊說可信,“劬勞之究”的理解,可參《詩經·小雅·節南山》:“家父作誦,以究王訩”之“究王訩”。清華簡《芮良夫毖》簡20有“矞(遹)易兇心, (研)

(研) (甄)嘉惟”一語,其中“矞(遹)易兇心”讀為“怵惕劬心”[62],《後漢書·列女傳》:“夙夜劬心,勤不告勞,而今而後,乃知免耳”,可見“兇”與“劬”可通,春秋晚期的“文公之母弟”鍾(NA1479)上有一从兇从貝之字“

(甄)嘉惟”一語,其中“矞(遹)易兇心”讀為“怵惕劬心”[62],《後漢書·列女傳》:“夙夜劬心,勤不告勞,而今而後,乃知免耳”,可見“兇”與“劬”可通,春秋晚期的“文公之母弟”鍾(NA1479)上有一从兇从貝之字“ ”,從文字結構來看,應釋為“购”。前文已經指出“句”聲與“驅”聲相通,則“凶”與“驅”亦得相通,“凶”又“兇”之分化,則“驅”可通“兇”。

”,從文字結構來看,應釋為“购”。前文已經指出“句”聲與“驅”聲相通,則“凶”與“驅”亦得相通,“凶”又“兇”之分化,則“驅”可通“兇”。

《詩經·小雅·節南山》:“昊天不傭、降此鞠訩。”學者多指出“訩”就是當“兇咎”、“災禍”講的“兇”,“鞠”也是“困苦”、“災難”義,《尚書·盤庚》:“爾惟自鞠自苦”,所以“鞠訩”兩者連文同義。此“訩”可言降,與甲骨卜辭“降 ”亦若合符節。《詩·魯頌·泮水》:“不告于訩,在泮獻功。”《毛傳》:“訩,訟也。”朱熹《詩集傳》:“師克而和,不爭功也。”《漢語大字典》依此說,並引《爾雅·釋詁》“訩,訟也”為依據,來為“訩”立一“爭辯”的義項。按,此說非是,高亨《詩經今註》指出:“訩當讀為‘兇’。不造于凶,言在戰爭中不至於失敗而遭凶禍。”[63]高說讀“訩”為“兇”可從,比照甲骨文“來

”亦若合符節。《詩·魯頌·泮水》:“不告于訩,在泮獻功。”《毛傳》:“訩,訟也。”朱熹《詩集傳》:“師克而和,不爭功也。”《漢語大字典》依此說,並引《爾雅·釋詁》“訩,訟也”為依據,來為“訩”立一“爭辯”的義項。按,此說非是,高亨《詩經今註》指出:“訩當讀為‘兇’。不造于凶,言在戰爭中不至於失敗而遭凶禍。”[63]高說讀“訩”為“兇”可從,比照甲骨文“來 ”、“入

”、“入 ”等辭例,“

”等辭例,“ ”讀為“兇”,是非常合適的。“兇”可言“大小”,《論衡·卜筮》:“周武王伐紂,卜筮之,逆,占曰:大凶。”《史記·日者列傳》:“孝武帝時,聚會占家問之,某日可取婦乎?五行家曰可,堪輿家曰不可,建除家曰不吉,叢辰家曰大凶,歷家曰小凶,天人家曰小吉,太一家曰大吉。”前引《合集》6655:“王占曰:其

”讀為“兇”,是非常合適的。“兇”可言“大小”,《論衡·卜筮》:“周武王伐紂,卜筮之,逆,占曰:大凶。”《史記·日者列傳》:“孝武帝時,聚會占家問之,某日可取婦乎?五行家曰可,堪輿家曰不可,建除家曰不吉,叢辰家曰大凶,歷家曰小凶,天人家曰小吉,太一家曰大吉。”前引《合集》6655:“王占曰:其 (有)

(有) ,小。”即“

,小。”即“ ”可言“小”之例。

”可言“小”之例。

附記:本文認為商代方鼎中從虎從攵從丩之字當釋為“驅”,孫亞冰先生在先秦史網站上已將其與甲骨文中從艸從虎從攵之字聯繫起來,其文下有學者評論說蔣玉斌先生在一篇未刊稿中對該字有討論(http://www.xianqin.org/blog/archives/2729.html),《新甲骨文編(增訂本)》(第563頁)已將甲骨文該字收在“驅”字下,請讀者注意相關情況,為了充分表現並保留筆者自己的論證思路,故移于此註出說明。另外,文章認為甲骨文中從隹從攵之字也可能當釋為“驅”,卜辭中可能用為“兇”,沈培先生告知鄔可晶先生在較早的一篇未刊稿中有類似的看法,但論證思路與我們不同,比我們的詳細精審,亦請讀者注意。

本文在寫作過程中得到黃傑、段凱、王挺斌、沈培、趙思木等師友的關心和鼓勵,謹以此文表達對他們由衷的感謝。

[1] 李宗琨:《甲骨文字編》,中華書局,2012年,第609-610頁。

[2] 我們注意到王子楊先生在討論所謂的“散”字時,引該片甲骨已將該字隸為从阜从心,見王子楊:《甲骨文字形類組差異現象研究》,中西書局,2013年,第71頁。

[3] 裘錫圭:《釋尌》,《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》,復旦大學出版社,2012年,第508-509頁。

[4] 何毓灵:《河南安阳市殷墟大司空村出土刻辞牛骨》,《考古》2018年第3期。

[5] 上面說法皆引自于省吾主編:《甲骨文字詁林》,中華書局1996年,第1380-1384頁。

[6] 裘錫圭:《甲骨文所見的商代農業》,載《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》,復旦大學出版社,2012年,第251-254頁,下引裘說皆出此文。

[7] 季旭昇:《說文新證》,福建人民出版社,2010年,第353頁。

[8] 《說文新證》,第605頁。

[9] 陳劍:《甲骨文釋字四則(摘要)》,中國文字學會第七屆學術年會論文集,2013年,長春,第11頁。

[10] 謝明文:《霸伯盤銘文補釋》,載《商周文字論集》,上海古籍出版社,2017年,第288-289頁。

[11] 裘錫圭先生認為“珊”、“柵”、“姍”等字是“刪”省聲(《文字學概要》第160-161頁,商務印書館,2013年)。按,有這種可能性,不過缺乏文字學上的證據,即未見“不省”之例。

[12] 更多的例子參劉釗:《“癟”字源流考》,載《書馨集》,上海古籍出版社,2013年,第305-319頁。

[13] 陸離:《清華簡<別卦>讀“解”之字試說》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站,2014年1月8日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/2208。

[14] 郭永秉:《補說“麗”、“瑟”的會通》,載《古文字與古文獻論集續編》,上海古籍出版社,2015年,第20頁。

[15] 前引王子楊《甲骨文字形類組差異現象研究》第71頁及“註1”。

[16] 參前引《甲骨文字詁林》。

[17] 參《商金文編》(嚴志斌編著,中國社會科學出版社,2016年)272號;《新金文編》(董蓮池編著,作家出版社,2012年)列于“附錄一”0743號。

[18] 吳鎮烽:《商周青銅器銘文暨圖像集成》(第二卷),上海古籍出版社,2012年,第367頁。

[19] 此字為謝明文先生所釋出,參劉釗主編《新甲骨文編》(增訂本)“後記”(福建人民出版社,2014年,第1084頁)。

[20] “虒”“斯”古通,如《左傳·襄公十年》人名“狄虒彌”,《漢書·古今人表》作“狄斯彌”,是其例。

[21] 字形取自蘇建洲:《<封許之命>研讀札記(一)》一文,文載復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站,http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/2500#_ednref40。

[22] 參單育辰:《甲骨文中的動物之一——“虎”、“豹”》,《出土文獻與古文字研究》第4輯,上海古籍出版社,2011年,第37-38頁。以上各家說法,并參此文。

[23] “㣇”,甲骨文作“ ”、“

”、“ ”(《新甲骨文編》555頁),金文中从“㣇”之“

”(《新甲骨文編》555頁),金文中从“㣇”之“ ”常作“

”常作“ ”(毛公鼎)、“

”(毛公鼎)、“ ”(胡簋)。清華簡《皇門》簡1的“肆”字作“

”(胡簋)。清華簡《皇門》簡1的“肆”字作“ ”,所从的“㣇”形還保留了較早的形體。金文中的“

”,所从的“㣇”形還保留了較早的形體。金文中的“ ”進一步演變,就演變成《說文》篆文的“肄”,如《璽匯》5120“

”進一步演變,就演變成《說文》篆文的“肄”,如《璽匯》5120“ ”即其演變的中間環節(參趙平安:《談談在戰國文字中值得注意的一些現象——以清華簡<厚父>為例》,載《出土文獻與古文字研究》第6輯,上海古籍出版社,2015年)總之,“㣇”字有其自身的演變脈絡,與“豸”字毫不相混。“兕”字甲骨文作“

”即其演變的中間環節(參趙平安:《談談在戰國文字中值得注意的一些現象——以清華簡<厚父>為例》,載《出土文獻與古文字研究》第6輯,上海古籍出版社,2015年)總之,“㣇”字有其自身的演變脈絡,與“豸”字毫不相混。“兕”字甲骨文作“ ”等形,尤其凸顯其角部特征,戰國文字或追加“厶”聲作“

”等形,尤其凸顯其角部特征,戰國文字或追加“厶”聲作“ ”(包山牘1),或从大(一說“矢”聲)作“

”(包山牘1),或从大(一說“矢”聲)作“ ”(《璽匯》0153),後者所之从“兕”后演變成《說文》“兕”之篆文“

”(《璽匯》0153),後者所之从“兕”后演變成《說文》“兕”之篆文“ ”(參徐在國:《談楚文字中的“兕”》,載《中原文化研究》2017年第5期。)其頭部與所謂的“豸”字形始終保持著差別。

”(參徐在國:《談楚文字中的“兕”》,載《中原文化研究》2017年第5期。)其頭部與所謂的“豸”字形始終保持著差別。

[24] 張世超等:《金文形義通解》,中文出版社,1996年,第2364-2365頁。

[25] 該字無法論定為後世何字,依一般慣例,暫用“酒”表示。

[26] 裘錫圭:《關於殷墟卜辭中的所謂“廿祀”和“廿司”》,《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》,復旦大學出版社,2012年,第467-472頁。

[27] 根據下文的討論,我們認為這裡的“ ”,很有可能是“

”,很有可能是“ ”字的誤刻。

”字的誤刻。

[28] 宋鎮豪主編,孫亞冰、林歡編:《商代地理與方國》,中國社會科學出版社,2010年,101-105頁。

[29] 該字即我們討論的,寫作“ ”、“

”、“ ”、“

”、“ ”等形的字。

”等形的字。

[30] 《新金文編》將其作為未識字,放在“附錄二”0230號。

[31] 馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(五)》,上海古籍出版社,2005年,第176、184頁。《競建內之》釋文引自鄔可晶先生《釋上博楚簡中的所謂“逐”字》一文,載《簡帛研究2012》,廣西師範大學出版社,2013年,第25頁。

[32] 裘錫圭主編:《馬王堆漢墓帛書集成》(叁),中華書局,2014年,第245頁。

[33] 蔣紹愚:《古漢語詞彙綱要》,商務印書館,2015年,第169-170頁。

[34] 參謝明文:《金文叢考(二)》,《出土文獻綜合研究集刊》第三輯,巴蜀書社,2016年,第27頁。

[35] 郭沫若先生進一步指出其為“叩”字,參《殷周青銅器銘文研究》“卷二”“齊侯壺釋文”,科學出版社,1961年。“敂”、“叩”在此義上后合併為“叩”字,下文統一用“叩”表示。

[36] 宗邦福主編:《故訓匯纂》,商務印出版社,2003年,第318頁。

[37] “疾”字的釋讀參黃傑:《據楚簡說金文及<酒誥>的“衋”字》,載北京大學出土文獻研究所編《青銅器與金文》第1輯,上海古籍出版社,2017年,第585-590頁,黃先生在該文中根據楚簡的啟發將其讀為“疾”,訓為“疾病”,認為“唯馬驅疾”即“把那些有疾病的馬趕走” ,此由黃傑先生告知,謹致謝忱。我們認為此說恐值得商榷,黃先生讀“疾”可從,不過不能解釋為“疾病”,恐當訓為“疾力”、“猛烈”、“迅速”這類意義的副詞,用來修辭動詞“驅”,而不是作為名詞結構的一個成分,作“驅”的賓語。從情理上來看,前面把因恢復疆土、城邑的作戰任務緊迫而無法攜帶(“不克以”)的“俘車”全部燒毀(“卒焚”),剩下“馬匹”,當然就較好攜帶、驅趕(既作為戰利品,又可以補充己方損耗的馬匹),所以才能做到“驅疾”。

[38] 如裘錫圭先生曾提到的,뗻簋(《集成》4322)中“搏戎胡”即“搏戎于胡”,並舉了很多例子。參氏著:《說뗻簋的兩個地名——“棫林”和“胡”》,載《裘錫圭學術文集·金文及其他古文字卷》,復旦大學出版社,2012年,第35頁。

[39] 趙鵬:《殷墟甲骨文人名與斷代的初步研究》,線裝書局,2007年,第431頁。

[40] 關於這類“牧”,參裘錫圭《甲骨卜辭中所見的“田”、“牧”、“衛”》一文,《裘錫圭學術文集·古代歷史、思想、民俗卷》,復旦大學出版社,2012年,第162-163頁。

[41] 付強:《安陽殷墟大司空村出土牛骨刻辭再釋》,先秦史研究網站,2018年5月2日,http://www.xianqin.org/blog/archives/10426.html。

[42] 董蓮池:《說文解字考正》,作家出版社,2005年,第504頁。也有學者認為“匹”實从“乙”得聲,參蔣玉斌:《釋甲骨金文中與“匹”有關的兩個形體》,《源遠流長—漢字國際學術研討會暨AEARU第三屆漢字文化研討會論文集》,北京大學出版社,2017年,第143-152頁。

[43] 段註及下引清人各家說法,皆引自《說文解字詁林》(丁福保編著,中華書局,2014年),茲不出註。

[44] 引自王子楊:《甲骨文所謂的“內”當釋為“丙”》,《甲骨文與殷商史》新三輯,上海古籍出版社,2013年,第237頁。

[45] 後兩形引自《秦漢魏晉篆隸字形表》,第1034頁。

[46] 引自季旭昇《說文新證》一書。

[47] 葛亮:《古文字“丙”與古器物“房”》,《出土文獻與古文字研究》第7輯,上海古籍出版社,2018年,第50-70頁。

[48] 李家浩:《仰天湖楚簡十三號考釋》,載《著名中年語言學家自選集·李家浩卷》,安徽教育出版社,2002年,第218-221頁

[49] 楊澤生:《甲骨文“丿”讀為“奇”申論》,《華學》第8輯,紫禁城出版社,2006年,第92-95頁。

[50] 郭店楚簡《老子》乙16中有作“ ”形之字,今王弼本作“輟”,何琳儀先生等已經指出,該字即《說文》中“讀若罬”的“

”形之字,今王弼本作“輟”,何琳儀先生等已經指出,該字即《說文》中“讀若罬”的“ ” (黃德寬、何琳儀、徐在國:《新出楚簡文字考》,安徽大學出版社,2007年,第47頁)。按,何說顯然可信。從形體上來說,該字似乎更像是在字形中間著重加點的特殊表意字,很難說是從甲骨文中“

” (黃德寬、何琳儀、徐在國:《新出楚簡文字考》,安徽大學出版社,2007年,第47頁)。按,何說顯然可信。從形體上來說,該字似乎更像是在字形中間著重加點的特殊表意字,很難說是從甲骨文中“ ”演變而來。

”演變而來。

[51] 宋華強:《釋上博簡中讀為“曰”的一個字》,武漢大學簡帛網,2008年6月10日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=839#_ftnref21。

[52] 宋華強先生在討論這個字時,還對它後來的演變做了一個推論,宋先生認為其字“逐漸變得與‘乙’字形近易混,所以後來仿照‘水’字的寫法,在其兩側各加一短橫,表示水流,這樣就可以從形體上提示字義與‘水’相關了,此即《說文》‘尐’字。”按,宋說殊不可從,《說文》訓為“少”的“尐”字,就是“少(小)”本身,《說文》說“尐”“讀若輟”,記錄的正是與“少(小)”同源的“沙”的讀音(早期文字一形表多個相關詞義的現象很常見)。段玉裁註已經指出《方言》註的“懱 ”即“

”即“ 尐”,而“

尐”,而“ ”字即以“少”(讀“沙”音)為聲符,可證“尐”就來源于“少(小)”。

”字即以“少”(讀“沙”音)為聲符,可證“尐”就來源于“少(小)”。

[53] 陳斯鵬:《楚簡中一個讀為“曰”的奇字補說》,載陳偉武主編《古文字論壇》第1輯,中山大學出版社,2015年,第162-171頁。

[54] 張富海:《說清華簡<系年>之“褫”及其他》,《古文字研究》第30輯,中華書局,2014年,第387-390頁。

[55] 參張文。據古文字學者的研究,“弛”本从“它”得聲。“也”本為支部字,“也”、“虒”相同。

[56] 饒宗頤、曾憲通:《雲夢秦簡日書研究》,香港中文大學出版社,1982年,第32頁。

[57] 李新魁:《古音概說》,廣東人民出版社,1979年,第62頁。

[58] 孟蓬生:《清華叁“屋”字補釋——兼說戰國文字中的“虎”字異構》,《簡帛》第九輯,第137-146頁。

[59] 參俞紹宏:《上海博物館藏楚簡校注》,中國社會科學出版社,2016年12月,第603-604頁。

[60] 陳劍:《據<清華簡(伍)>的“古文虞”字說毛公鼎和殷墟甲骨文的有關諸字》,載李宗琨主編《古文字與古代史》第5輯,第261-286頁。下引陳文的意見皆出此文,茲不出註。

[61] 陳劍:《郭店簡<尊德義>和<成之聞之>的簡背數字與其簡序關係的考察》,《簡帛》第2輯,第222-223頁。

[62] 參筆者未刊稿。

[63] 高亨:《詩經今註》,上海古籍出版社,2009年,第516頁。

(編者按:本文收稿時間爲2019年4月4日09:02。)