- 發布時間:2024-08-16 22:54:42 瀏覽次數:1780

- “丰”“封”辨

-

(北京市東城區)

(首發)近讀馬尚《河南博物館舊藏甲骨新綴新見》一文[1],文中對關於“丰”字本義的既有觀點進行了細緻梳理,先是肯定一些證據“有利於發明郭說(引按:指郭沫若說),將‘丰’的本義解釋爲封土植樹”,然後提出疑點並依據新綴材料進行辨析,最後得出結論:“傾向于同意張政烺等學者之說,將‘丰’字本義解釋爲蘿蔔、蕪菁等塊根植物。”我們同意這個結論,但對某些具體問題有不同看法。

我們認爲,馬尚提到的“有利於”郭沫若說的某些證據,實質上反而不利於此說,可以補充爲此說的疑點。因此,我們對郭說的認可度可能較馬尚更低,對張說的認可度則可能較馬尚更高。在此基礎上,我們認爲“封”字初文與“丰”應分爲兩個字。本文擬先補充對郭說不利的證據,然後再談談我們對“丰”“封”關係以及與之存在糾葛的“ ”“

”“ ”“

”“ ”等字的淺見。(按:本文所稱“封”字指從“又”者,不包括“封”字的初文、異體以及可以讀爲“封”的其他字,對後者將以描述、嚴格隸定或原篆表示。)

一、“丰從土說”補疑

”等字的淺見。(按:本文所稱“封”字指從“又”者,不包括“封”字的初文、異體以及可以讀爲“封”的其他字,對後者將以描述、嚴格隸定或原篆表示。)

一、“丰從土說”補疑

“丰”“封”二字關係密切,“封”從“丰”聲,有些“丰”可讀爲“封”(記錄{封})。郭沫若認爲“丰”是“封”字初文[2],論之甚詳,影響極大,其實未必如此。對“丰”字的構形和本義,主要有兩類(三種)說法,兩者對“丰”字下部近似菱形或橢圓形的勾廓或肥筆有不同理解,現分别簡述如下:

(一)下部是土堆或土塊,上部是樹木,表示聚土植樹以爲“封”界,是“封”字初文(本文稱之爲“丰從土說”)。此說以郭沫若爲代表,最近進行補論的是謝明文[3]。

(二)下部是某些植物肥大的根部(本文稱之爲“塊根說”),具體又分兩種說法:

1. 下部像根部肥大狀,上部像莖葉繁茂狀,整字表示“丰”滿、“丰”茂之義。此說以林義光、高田忠周、高鴻縉爲代表[4]。(按:“丰”的上部往往要比“木”的上部或“屮”多兩筆,所以高鴻縉說:“字倚屮(艸)畫其枝葉丰茂之形。”但上部有時也簡寫爲“屮”。)

2. 整字像根部肥大的植物,如萊菔(蘿蔔)、蔓菁(蕪菁),是“葑”的本字。此說以張政烺、趙超爲代表[5],最近進行補論的是馬尚。(按:但趙超又以“封”爲“采葑”之會意字,則不可信。)

[6]

[6]

比較而言,我們贊同馬尚的結論,即傾向於“塊根說”。所謂“丰”是“封”字初文,只能建立在“丰從土說”之上。如果按“塊根說”,則可讀爲“封”(記錄{封})的“丰”只是借音字。“丰從土說”信從者眾多,但並非没有疑問,馬尚已經舉出一些,下面我們再補充兩條:

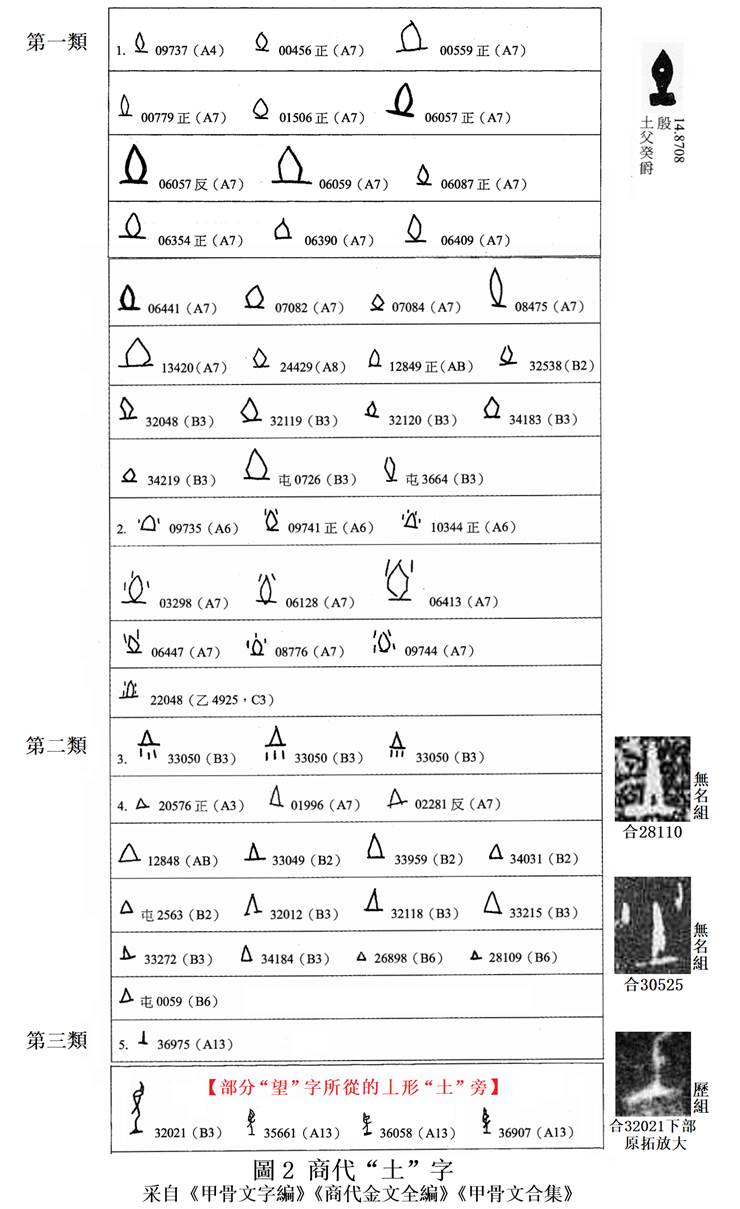

(一)商代“土”字(含偏旁)底端大都有表示地面的橫筆,而被釋爲“丰”的字底端大都没有橫筆,有橫筆的極少,兩者情况不符。

關於“丰”字底端橫筆的有無,已有多位學者論及,如唐蘭[7]、馬敘倫[8]、劉釗[9]、謝明文、馬尚等,均認爲橫筆的有無没有區别作用。其中謝明文說較爲詳細,他以“埶”“望”等字“土”旁底端橫筆的有無來證明“丰”字確實從“土”,也即無橫筆者亦是從“土”。馬尚雖然傾向于認爲“丰”字下部更像植物塊根,但也承認這個證據有利於“丰從土說”。以上說法有一定道理,但是我們有不同意見。因爲仍然需要考慮一個問題,那就是數量比例——“丰”“土”“埶”“望”等字底端橫筆的有無,哪種是常態?哪種是少數情况?這是不能忽視的。

商代“土”字按主體可分爲三類:一是主體近似菱形或橢圓形,底端有橫筆,兩邊出頭;二是主體爲正立的△形,底邊爲直綫,兩邊或出頭(底邊相當於前者底端的橫筆);前兩類像地面上的土塊或土堆,三是作⊥形,應是前兩類特别是第二類的簡寫(或訛變)。也即,“土”字底端基本都有表示地面的橫筆。

[10]

[10]

(按:甲骨文中的⊥形字有些當依辭例和字形釋爲“土”,如黃組卜辭合36975四土受年的“⊥”字。同屬黃組的部分“望”字下部的“土”旁也作⊥形,可以佐證。歷組卜辭合32021“望”字下部也近似⊥形,但仍可看出△形痕迹,只是寫得很扁平,頂角則出頭與人體銜接。無名組卜辭合28110、合30525的△形“土”字則很窄長,已接近⊥形。這是△形“土”變爲⊥形“土”的兩個途徑。第一類“土”字的菱形或橢圓形如果寫得窄長,也有變爲⊥形的趨勢。另一些⊥形字則不排除是同形字,如“牡”字初文。《新甲骨文編》(增訂本)將⊥形字均收於“牡”字頭下[11]。從“土”的字形較多,圖2從略。)

“土”作偏旁時底端橫筆可省略,但這種情况較少(除去因辭例不明而釋字存疑者則更少),並非常態,如“埶”“𤞷(邇)”“望”“對”等字都是如此[12]。而在以往被釋爲“丰”的字中,其勾廓或肥筆的底端却正好相反,基本都没有橫筆,有橫筆的極少,如:

1. 合26189(從屮從土,見圖5.F):辭殘,釋“丰”存疑。《殷墟甲骨刻辭摹釋總集》釋“丰”,《甲骨文字典》釋“丰”(“封”字初文),《殷墟甲骨文摹釋全編》隸定爲“芏”,《甲骨文字編》單列字頭且無隸定,《新甲骨文編》(增訂本)收入附錄[13]。

2. 英藏1926(從丰?從土,見圖5.G):辭例不甚明確,上部形體亦與一般的“丰”有别,釋“丰”存疑。《英國所藏甲骨集》釋“封”,《殷墟甲骨文摹釋全編》釋“丰”[14]。

3. 銘圖19762(從丰從土,見圖5.H):“封人”合文。其上部依“丰從土說”可釋“丰”或“封”,其實可直接釋“封”[15],詳後。

謝明文還以“對”字與“丰”字進行對比,來證明“丰從土說”。然而,“對”字左旁同樣是底端有橫筆的多,無橫筆的少。這是“土”字(含偏旁)的共同特徵,與“丰”字正好相反。所以我們認爲,“埶”“𤞷(邇)”“望”“對”等字反而不利於“丰從土說”,而且不僅僅是在底端有無橫筆方面,還有“土”字的形態方面,也是不利的。

(二)在商代“土”字(含偏旁)中,△形占有一定比例,而“丰”字下部則未見作△形的(極少數似是而非),兩者情况不符。

在商代“土”字的三類形體中,雖然近似菱形或橢圓形的更多,但△形也占有一定比例(圖2),“埶”“𤞷(邇)”“望”“對”等字的“土”旁也如此[16]。然而“丰”字下部的勾廓或肥筆却都是近似菱形或橢圓形,似未見作△形者(圖1)。偶見近於△形的,如花東71,也是似是而非:看實物照片,該字勾廓的底端是弧度較大的弧綫,與△形“土”有别,仍應看作菱形或橢圓形的變體——其勾廓右部將菱形或橢圓形的折綫或弧綫簡寫成了直綫,正如合33068是將勾廓左部簡寫成了直綫,如圖:

(按:花東71的照片和拓片在細節上略有差異。一是照片底端弧綫右邊出頭,拓片未能體現;二是照片比拓片略微“瘦長”,這說明兩者中至少有一者的圖片有伸縮。至於哪個更接近實物,我們不得而知。但是兩者均能體現出此字的底端是弧綫而非直綫,與△形“土”有别,原始著錄及《甲骨文字編》的摹本不甚準確。此外,河綴44“丰”字勾廓的底端也是弧綫,不是△形,再往下則是根須形。)

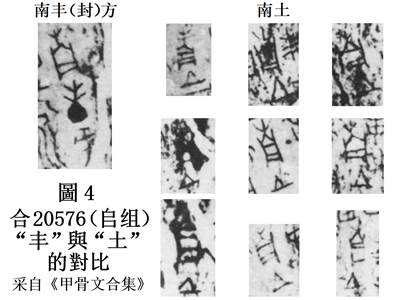

如果看具體組類,歷組和無名組的“土”字有不少作△形的[17],但△形却未見於同組類“丰”字的勾廓或肥筆[18],而屢見於同組類其他明確從“土”的字[19]。再如師組卜辭合20576正,“南土”與“南丰(封)方”同版,九個“土”字均作△形且底邊出頭,而“丰”字下部則作橢圓形且底端無橫筆。所以,此“丰”字不宜分析爲從“土”。以上情况也對“丰從土說”相當不利。(按:有些“丰”字下部無菱形或橢圓形、底端無橫筆,明顯不從“土”,這裏只涉及疑似從“土”者。)

總之,“土”字底端基本都有橫筆(常態),同時作△形的占有一定比例(數量上也不少);“埶”“𤞷(邇)”“望”“對”等字的“土”旁也是如此,也即與“土”字的整體情况一致。然而,被釋爲“丰”的字,其勾廓或肥筆的底端却正好相反,大都没有橫筆(常態),有橫筆者極少(而且其中有些辭例尚不明確),同時勾廓或肥筆未見作△形的,也即與“土”字的整體情况不一致。所以,“丰從土說”雖有一定根據,但也比較可疑;再結合馬尚文中舉出的其他證據,我們也認爲“丰”字下部近似菱形或橢圓形的部分,更可能是表示某些植物的塊根。 二、“封”字初文與“丰”應分爲兩個字

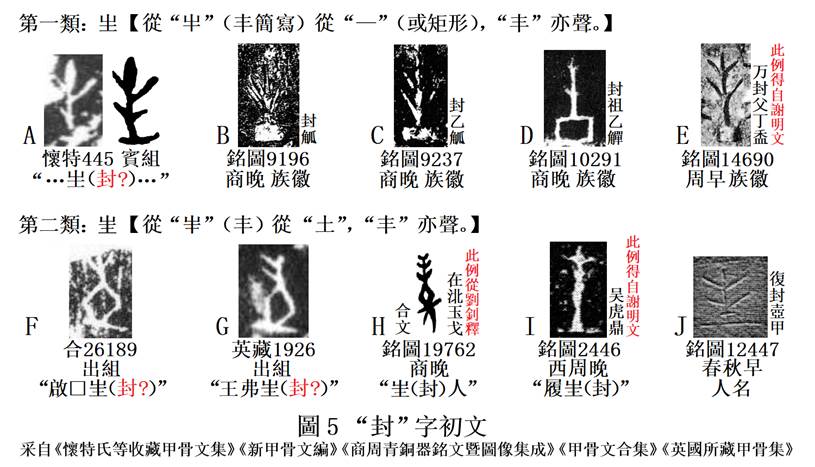

下面談一下“封”字初文的問題。由上文討論可知,“丰”字既然很可能不從“土”,而是整體像塊根植物,那麽它就很可能不是“封”字初文,讀爲“封”(記錄{封})則只是借音。真正的“封”字初文過去往往與“丰”字混淆,有兩類:一類可以分析爲,從簡寫(無勾廓或肥筆)的“丰”從“—”(或矩形),“丰”亦聲;另一類可以分析爲,從“丰”從“土”(“土”借用“丰”下部的勾廓或肥筆[20]),“丰”亦聲。第一類主要是從字形出發並結合{封}的意義推斷所得,缺乏辭例依據,第二類則有少量辭例依據。

在第一類“封”字初文中,圖5.A被《新甲骨文編》(增訂本)收入“丰”字頭下(圖1)。該字應分析爲從“丰(簡寫)”從“—”(地面)。因賓組的“土”不作⊥形,且該字下部豎筆向左傾斜,與一般⊥形“土”有别,故不宜分析爲從“土”。由前文可知,該字很可能不是“丰”,而是從“丰”從“—”的“封”字初文,像在地面上栽種植物。可惜辭殘,無例可依。圖5.B、C、D、E四個族徽文字也是從植物形和地面形,與圖5.A構形一致,也可能是“封”字初文,但同樣無辭例依據。這些字有的工具書釋“封”[21],在字形上是很恰當的,優於釋“丰”。

在第二類“封”字初文中,圖5.F、G、H有菱形勾廓,下有橫筆。學者們有的列爲未識字,有的依據“丰從土說”釋爲“丰”並以之爲“封”字初文,有的則直接釋爲“封”(按:但可能也是由“丰”而來的,只是未寫明。)[22]。謝明文雖然贊同該字是“封”字初文,但同時也將其釋爲“丰”字異體。這也是基於“丰從土說”,以“丰”爲“封”字初文。其實由前文可知,“丰”很可能並不從“土”,那麽該字也就很可能並不是“丰”,而應直接釋爲從“丰”從“土”、“丰”亦聲的“封”字初文,像在土堆上栽種植物。

馬尚將圖5.F、G、H這類字形解釋爲“整體象蘿蔔等物拔出地表時之形”,似乎不妥。此字的菱形勾廓宜看作“丰”“土”共用(借筆):在“丰”旁爲塊根,在“土”旁則爲地面上的土堆。這種“共用說”無法自證,但可以拿不共用的作參照。如圖5.I底端的“土”作瘦長、頂角很小的△形(與圖2的合28110、合30525相似),其上則似乎是“丰”下部的肥筆,兩者之間筆畫窄細,若斷若連,應是銜接部分。所以,圖5.I應分析爲從“丰”從“土”,而非從“丰”從“—”。(按:後來還產生了將“丰”與“土”左右分書的形體[23]。)存在這種不共用的,對“共用說”有利,也揭示了兩類“封”字初文的區别。圖5.J的勾廓或肥筆則已簡化爲短橫筆。

這兩類“封”字初文可統一表述爲:在記錄{封}的借音字“丰”的底端增加表示地面的“—”或矩形,改造爲會意兼形聲字,用來記錄{封}。也即,對於簡寫的“丰”,加“—”或矩形所得爲第一類“封”字初文;對於有勾廓或肥筆的“丰”,則加“—”所得爲第二類“封”字初文,“—”借勾廓或肥筆構成“土”旁。“丰”都兼作聲符。

一般認爲,{封}的本義是“聚土植樹”(本文第四部分還要講到)。那麽,最初以植物形的“丰”字記錄{封},除借音之外,是否還有利用其植物形表意的意圖?因爲記錄{封}的“丰”字只有一個獨體象形部件即其本身,而缺乏其他證據,所以對以上問題還無法回答。後來古人在記錄{封}的“丰”字上增加部件,逐步構成“封”字,這就使得我們能够據以推斷古人的意圖了:

選擇以“丰”爲基礎構造“封”字是很自然的。一來習慣上本就以“丰”記錄{封};二來“丰”可以繼續標注“封”的讀音;三來“丰”也是植物形,與樹木接近,可參與表達“聚土植樹”之意。“丰”兼表音義,充分利用,成本最低,效果最佳。如果選擇“木”,雖然意思更準確,但無法標注讀音,且與“埶”混淆。

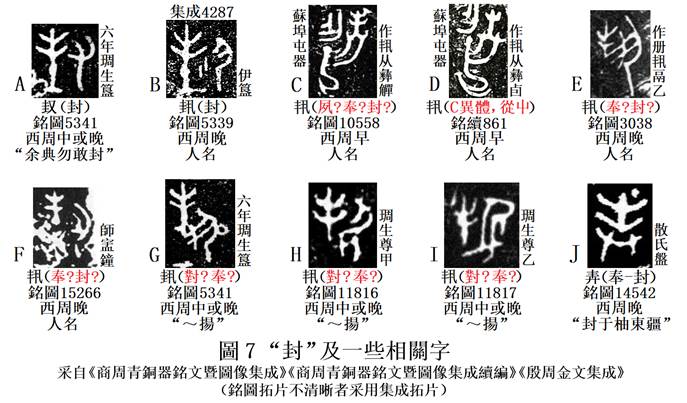

於是,古人先是在“丰”的底端增加地面形,構成“封”字初文,像將樹木(借“丰”表示)栽種在地面或土堆上;後來嫌意思不够清楚,再加“又”或“丮”構成“封”字(圖7.A、B),意在表示{封}是一種活動。如果不加“又”或“丮”,則“封”字初文亦可被理解爲“地面或土堆上種有樹木”“地面或土堆上的樹木”,這就成了表示狀態或事物,與{封}的意思不符。

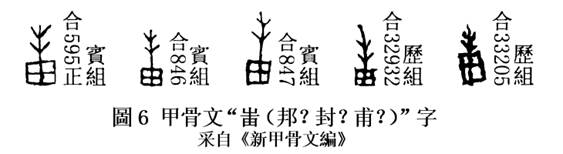

商代還有一個字,從簡寫的“丰”(無勾廓或肥筆)從“田”,如圖:

此字王國維、李孝定釋“邦”[24],趙超、王慎行釋“封”[25],饒宗頤釋“甫”,讀爲“膊”(去衣磔之)或“脯”[26],丁驌認爲此字“有殺伐之義……斷非封、邦等字”[27],謝明文贊同釋“封”並補充了證據。

雖說古文字從“土”從“田”每無别,但除去此字自身和疑似同字的“封”字初文這一組之外(不能以自身爲例),在辭例明確的商代文字中似乎未見“土”或表示地面的“—”與“田”互作之例。西周的“封”“邦”二字亦均不見從“田”的異體。從“田”而無疑問的“封”字出現得很晚,謝明文只舉了西周中期“對”字“土”“田”互作之例。這最多只是旁證,也比較晚,不能推定商代“土”“田”也一定能互作。至於戰國從“田”的“封”字和《說文》“邦”字古文,可能只是與此字同形。因此,我們並未將此字算作“封”字初文之一。釋爲“甫(圃)”字異體可備一說,“丰”“屮”僅爲繁簡之别,容易混用,合595正“~五人”讀爲“膊/脯五人”,可通。(按:謝明文認爲,舊釋“甫”的字是“圃”的初文,與“甫”爲兩字,“甫”可能是“捕”的初文[28]。)

我們認爲,“封”字初文與“丰”應作如上區分,視爲兩個字。圖5.H玉戈合文上部應徑釋爲“封”,而不必先釋爲“丰”再以之爲“封”[29]。至於有些字或從“封”字初文或從“丰”,這並不能證明“封”字初文與“丰”爲同一字。同音、音近或形近部件間的互作現象,也是常見的。如“邦”字,其從“封”字初文者,應爲從“封(初文)”從“邑”、“封(初文)”亦聲的會意兼形聲字[30];其從“丰”者,應爲從“邑”、“丰”聲的形聲字。况且有些字是人名,無法肯定從“封”字初文者和從“丰”者是同一字,如謝明文提到的銘圖3038(圖7.E)和銘圖5339(圖7.B),就有可能並不是同一字,詳後。 三、關於“ ”“

”“ ”“

”“ ”及商代的所謂“封”字

”及商代的所謂“封”字

行文至此,我們不得不提到商周古文字中的三種字形:一是從“丰”從“丮”(圖7.C、E、F、H、I),二是從“封”字初文從“丮”(圖7.B、G)。(按:可參照“封”嚴格隸定爲“ ”,但實不從“圭”。),三是從“丰”從“廾”(圖7.J)。商代有“

”,但實不從“圭”。),三是從“丰”從“廾”(圖7.J)。商代有“ ”而無“

”而無“ ”和“

”和“ ”,西周三者都有。這三種字形與“封”字存在糾葛,主要是因爲它們存在相同的部件“丰”或“封”字初文,以及存在通常可以互作無别的部件“又”“丮”“廾”(辭例可與{封}聯繫的只是少數)。它們往往被釋爲“封”字異體,但是存在一些問題,特别是商代並無明確的“封”字及其異體,只有“封”字初文。我們先說西周的情况。

”,西周三者都有。這三種字形與“封”字存在糾葛,主要是因爲它們存在相同的部件“丰”或“封”字初文,以及存在通常可以互作無别的部件“又”“丮”“廾”(辭例可與{封}聯繫的只是少數)。它們往往被釋爲“封”字異體,但是存在一些問題,特别是商代並無明確的“封”字及其異體,只有“封”字初文。我們先說西周的情况。

西周的“ ”“

”“ ”大多用於人名,並没有辭例,但習慣上依據字形釋爲“封”,還有個别用於“~揚”一詞,見琱生器(圖7.G-I)。琱生器的此字,郭沫若、于省吾、容庚釋“對”[31](當是依金文慣例看作“對”字異體),馬承源、李學勤等從之[32];楊樹達釋“奉”,並舉《左傳·僖公二十八年》的“奉揚天子之丕顯休命”爲例[33],林沄、張亞初、裘錫圭等從之[34]。

”大多用於人名,並没有辭例,但習慣上依據字形釋爲“封”,還有個别用於“~揚”一詞,見琱生器(圖7.G-I)。琱生器的此字,郭沫若、于省吾、容庚釋“對”[31](當是依金文慣例看作“對”字異體),馬承源、李學勤等從之[32];楊樹達釋“奉”,並舉《左傳·僖公二十八年》的“奉揚天子之丕顯休命”爲例[33],林沄、張亞初、裘錫圭等從之[34]。

我們認爲,人名用字既缺辭例,釋讀時在字形上就應從嚴:對從“封”字初文的“ ”,可以認爲是“封”字異體(圖7.B);對僅從“丰”而不從“土”的“

”,可以認爲是“封”字異體(圖7.B);對僅從“丰”而不從“土”的“ ”,則不妨存疑。其中西周早期的不排除是“

”,則不妨存疑。其中西周早期的不排除是“ (

( 、夙)”字異體,如圖7.C、D;而圖7.E同器有從“夕”的“夙”字,故不會是“夙”,是“奉”或“封”的可能性很大。至於琱生器的“~揚”,“對”“奉”兩說未知孰是。兩件《琱生尊》字均從“丰”,可分析爲從“丮”、“丰”聲,並根據從“丮”從“廾”無别,直接釋爲“奉”(圖7.H、I);《六年琱生簋》字左旁底端似有橫筆(從“封”字初文),則可先隸定爲“

、夙)”字異體,如圖7.C、D;而圖7.E同器有從“夕”的“夙”字,故不會是“夙”,是“奉”或“封”的可能性很大。至於琱生器的“~揚”,“對”“奉”兩說未知孰是。兩件《琱生尊》字均從“丰”,可分析爲從“丮”、“丰”聲,並根據從“丮”從“廾”無别,直接釋爲“奉”(圖7.H、I);《六年琱生簋》字左旁底端似有橫筆(從“封”字初文),則可先隸定爲“ (封)”,再讀爲“奉”(圖7.G)。然而,先秦出土文獻及傳世文獻中的“奉揚”極爲罕見,所以還不能完全肯定就是“奉揚”。

(封)”,再讀爲“奉”(圖7.G)。然而,先秦出土文獻及傳世文獻中的“奉揚”極爲罕見,所以還不能完全肯定就是“奉揚”。

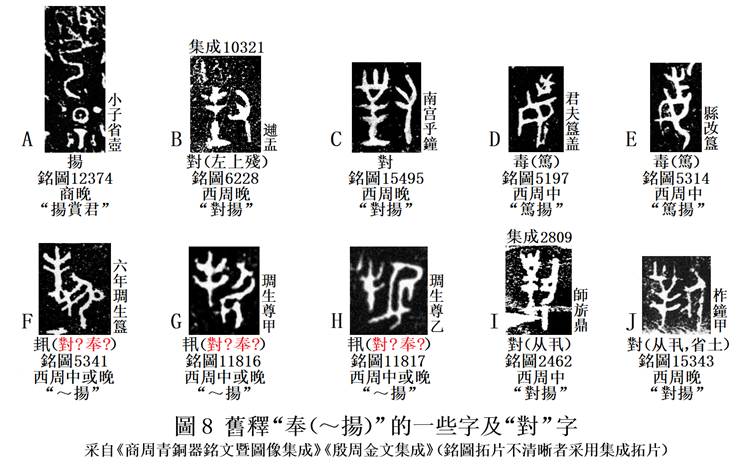

除琱生器自身外,出土文獻包括金文中未見“奉揚”一詞,金文以往曾有三例誤釋的“奉揚”,分别如下:

一是《小子省壺(卣)》(銘圖12374)。器銘中加注“昜”聲的“揚”字(圖8.A),被楊樹達誤析作“奉揚”二字[35]。

二是《 盂》(銘圖6228、集成10321)。銘文“~揚”的前一字(圖8.B)大都釋爲“對”,但張亞初隸定爲“封”讀爲“奉”[36]。初看似乎是“封”,但細審拓片就會發現,左旁疑似“封”字初文的部分,其豎筆上端無鋒,似有殘斷,而再往上依稀還有筆畫,至少能識别出左側一筆(集成的拓片更清晰),所以應該還是“對”字(可與圖8.C比較)。

盂》(銘圖6228、集成10321)。銘文“~揚”的前一字(圖8.B)大都釋爲“對”,但張亞初隸定爲“封”讀爲“奉”[36]。初看似乎是“封”,但細審拓片就會發現,左旁疑似“封”字初文的部分,其豎筆上端無鋒,似有殘斷,而再往上依稀還有筆畫,至少能識别出左側一筆(集成的拓片更清晰),所以應該還是“對”字(可與圖8.C比較)。

三是《君夫簋蓋》(銘圖5197)和《縣妀簋》(銘圖5314)。銘文“~揚”的前一字呈“女”形的頭頸戴有“丰”形飾品狀(圖8.D、E),舊或隸定爲“每”,讀爲“敏揚”,或隸定爲“妦”,釋爲“對揚”“封(對)揚”“奉揚”[37],皆不可信,故而《新金文編》《西周金文字編》不作隸定並歸入附錄[38]。近年陳劍將該字改釋爲“毒”,“毒揚”讀爲“篤揚”[39]。此說在字形上優於舊說,而“篤揚”雖不見於文獻,但已是目前最好的讀法。(按:隸定爲“妦”很流行,但字形上不可信,參陳劍文,所以再讀爲“奉”也就無據了。)

在先秦傳世文獻中,除上引《左傳》外,亦未見“奉揚”一詞,釋“奉揚”諸家僅舉此一例,我們也只檢索到這一例[40]。後世文獻倒是有不少“奉揚”,當是因襲《左傳》,並非獨立證據,且時代晚,可以不論。

“奉揚”極爲罕見,而“對揚”則是金文習語,同時琱生器此字也與“對”字有關,也即此字雖可隸定爲“ (封)”,但“封”“對”的形、義均有糾葛。章太炎、李孝定、高亨認爲“封”“對”同義;陳昭容認爲“‘作對’與‘作封’略同,‘作封’是植樹爲界,‘作對’是豎樁爲界”,並以《六年琱生簋》“~揚”的前一字是“對”的訛字[41];馬承源也將此字列爲“對”字異體[42]。所以比較而言,對此字(圖8.F-H)仍應優先考慮是“對”字異體的可能性(可與圖8.I、J比較)。至於《左傳》的“奉揚”,不排除是後人將“對”的此類異體誤認作“奉”所致。

(封)”,但“封”“對”的形、義均有糾葛。章太炎、李孝定、高亨認爲“封”“對”同義;陳昭容認爲“‘作對’與‘作封’略同,‘作封’是植樹爲界,‘作對’是豎樁爲界”,並以《六年琱生簋》“~揚”的前一字是“對”的訛字[41];馬承源也將此字列爲“對”字異體[42]。所以比較而言,對此字(圖8.F-H)仍應優先考慮是“對”字異體的可能性(可與圖8.I、J比較)。至於《左傳》的“奉揚”,不排除是後人將“對”的此類異體誤認作“奉”所致。

西周的“ ”見於《散氏盤》(圖7.J),爲“封疆”之義。清人吴穎芳、劉心源直接釋爲“封”[43],王國維釋爲“奉”並稱亦即“封”字[44],高田忠周、楊樹達等釋爲“奉”讀爲“封”[45]。工具書中這兩種處理方式都有。此字不從“土”,固然可以分析爲省“土”的“封”字異體,但從上文分析看,這畢竟不是典型情况,故仍應以釋爲“奉”讀爲“封”爲宜,不算“封”字異體,這樣可以兼顧字形和辭例。順便提一下,銘圖1933(集成2437)人名“~虎”的前一字從“𡉣”從“廾”,劉雨釋“封”,王子超釋爲“奉”讀爲“封”[46],吴鎮烽、張俊成等從之[47],張亞初釋“拔”[48],皆不可信,應是“埶”字[49]。

”見於《散氏盤》(圖7.J),爲“封疆”之義。清人吴穎芳、劉心源直接釋爲“封”[43],王國維釋爲“奉”並稱亦即“封”字[44],高田忠周、楊樹達等釋爲“奉”讀爲“封”[45]。工具書中這兩種處理方式都有。此字不從“土”,固然可以分析爲省“土”的“封”字異體,但從上文分析看,這畢竟不是典型情况,故仍應以釋爲“奉”讀爲“封”爲宜,不算“封”字異體,這樣可以兼顧字形和辭例。順便提一下,銘圖1933(集成2437)人名“~虎”的前一字從“𡉣”從“廾”,劉雨釋“封”,王子超釋爲“奉”讀爲“封”[46],吴鎮烽、張俊成等從之[47],張亞初釋“拔”[48],皆不可信,應是“埶”字[49]。

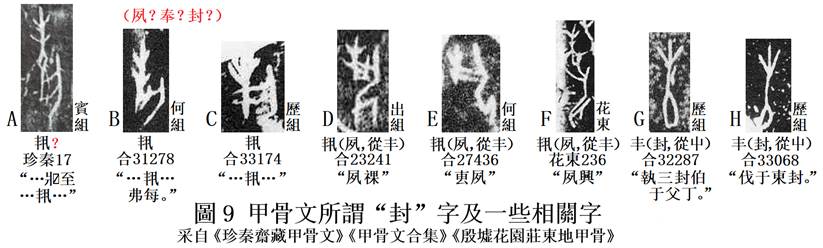

再看商代。商代無“ ”“

”“ ”而有“

”而有“ ”,但很少。珍秦17(圖9.A)李學勤分析爲從“丰”從“丮”,釋爲“封”[50],陳年福從之[51],恐無法定讞。首先,即使將該字隸定爲“

”,但很少。珍秦17(圖9.A)李學勤分析爲從“丰”從“丮”,釋爲“封”[50],陳年福從之[51],恐無法定讞。首先,即使將該字隸定爲“ ”,因缺乏辭例,也不一定是“封”,因爲它不從“土”(參上文);同時也不一定是“奉”,因爲還有其他形近字存在。其次,該字所從也未必就是“丰”。

”,因缺乏辭例,也不一定是“封”,因爲它不從“土”(參上文);同時也不一定是“奉”,因爲還有其他形近字存在。其次,該字所從也未必就是“丰”。

暫將此字隸定爲“ ”,但不排除是舊釋“埶”、後沈培改釋“夙”的“

”,但不排除是舊釋“埶”、後沈培改釋“夙”的“ (

( )”字[52]的異體,合31278、合33174亦屬此類(圖9.B、C)。“

)”字[52]的異體,合31278、合33174亦屬此類(圖9.B、C)。“ ”字或從“丰”,見合23241“夙祼”、合27436“叀夙”、花東236“夙興”等(圖9.D-F),正如“丰”或簡寫從“屮”,見合32287“丰(封)伯”、合33068“東丰(封)”等(圖9.G、H)。

”字或從“丰”,見合23241“夙祼”、合27436“叀夙”、花東236“夙興”等(圖9.D-F),正如“丰”或簡寫從“屮”,見合32287“丰(封)伯”、合33068“東丰(封)”等(圖9.G、H)。

圖9前三字因上下文殘缺,均難以肯定是哪個字。但比較而言,甲骨文没有明確的“封”字可參照,却有從“丰”的“ (夙)”字,而甲骨文“丰”上部有時也從“屮”,西周早期蘇埠屯“作

(夙)”字,而甲骨文“丰”上部有時也從“屮”,西周早期蘇埠屯“作 從彝”諸器的“

從彝”諸器的“ ”字亦“丰”“屮”互作(圖7.C、D)。“屮”“丰”均是植物形,有時可以通用(訛混)。所以前三字從字形看不排除是從“丰”的“

”字亦“丰”“屮”互作(圖7.C、D)。“屮”“丰”均是植物形,有時可以通用(訛混)。所以前三字從字形看不排除是從“丰”的“ (夙)”字異體,辭例雖不完整,但合31278殘辭爲“……

(夙)”字異體,辭例雖不完整,但合31278殘辭爲“…… ……,弗每。”而同屬何組的合31273則有“……

……,弗每。”而同屬何組的合31273則有“…… (夙)天田……災,弗每。”前者存在同爲“

(夙)天田……災,弗每。”前者存在同爲“ (夙)”字異體的可能,蘇埠屯諸器的“

(夙)”字異體的可能,蘇埠屯諸器的“ ”字亦如是。

”字亦如是。

再看另一種可能。珍秦17左旁上部與“丰”同形,但下部與其他“丰”有明顯不同:其菱形勾廓以下還有一條長豎筆,供“丮”握持,再往下就没有筆畫了。而其他“丰”則没有同時具備這兩個特徵的:要麽下部没有勾廓或肥筆,而僅作一豎筆;要麽勾廓或肥筆以下再無豎筆(圖1)。這是該字左旁區别于“丰”的顯著特徵。此形與“丰從土說”肯定不相容,土塊下的長豎筆無法合理解釋;與“塊根說”可勉強相容,塊根末端往往有細長的須,但實際上未見“丰”有此形,即便是河綴44,按馬尚的說法其底端爲根須,也與此形不同。此形下部倒是與裘錫圭疑是“必(柲)”字異體[53]、後陳劍釋爲“臾”[54]的字相似,不排除有某些聯繫。可見珍秦17或許並不從“丰”,則釋“封”也就可疑了。

總之,對於“ ”“

”“ ”“

”“ ”三形是否“封”字異體,應該具體分析。對人名“

”三形是否“封”字異體,應該具體分析。對人名“ ”可認爲是“封”字異體,其他均不能確認。商代没有明確的“封”字及其異體,只有“封”字初文;辭例上主要是以“丰”記錄{封},偶見用“封”字初文的,玉戈“封人”合文即是。(按:卜辭有{封}的同義詞{對},如“東對”“西對”“北對”,李孝定、陳昭容認爲“對”與“封”同義[55]。)明確的“封”字始見於西周,是在“封”字初文的基礎上加“又”或“丮”所得。

四、關於“封土”與“封樹”

”可認爲是“封”字異體,其他均不能確認。商代没有明確的“封”字及其異體,只有“封”字初文;辭例上主要是以“丰”記錄{封},偶見用“封”字初文的,玉戈“封人”合文即是。(按:卜辭有{封}的同義詞{對},如“東對”“西對”“北對”,李孝定、陳昭容認爲“對”與“封”同義[55]。)明確的“封”字始見於西周,是在“封”字初文的基礎上加“又”或“丮”所得。

四、關於“封土”與“封樹”

《說文》:“封,爵諸侯之土也。”鄭玄注《周禮·地官司徒·序官》“封人”曰:“聚土曰封。”然而事情並没有這麽簡單。古人劃界時,在聚土後往往還要在土堆上植樹爲記(或采用舊有樹木爲記),分别稱爲“封土”“封樹”。曲英傑認爲,“封”僅指“封土”,在“封土”上植樹只是爲了“助阻固也”,並不是以“樹”作“封”[56];尚志儒則認爲,“封土”和“封樹”是“封”的兩步,兩步都完成,“封”的過程才結束[57]。尚說可從,但是爲何古人解釋“封”却往往只言“聚土”呢?這應該是“封”的字形訛變導致的。

一般認爲,{封}的本義是“聚土植樹”,而不僅僅是“聚土”。這可以從古文字字形、出土文獻、傳世文獻等多方得到印證。《散氏盤》的主要内容即是劃界,邊界名稱中含有不少從“木”的字,如“柳”“楮”“𣐼”“柚”[58]“桹”“棫”等。有些名稱楊樹達、王輝認爲是“封樹”[59],尚志儒雖稱之爲“地名”,但也認爲是“封樹”活動的反映[60]。由於以樹木命名地點是常見現象,同時,除了聚土植樹作爲界標,也可能是以舊有自然樹木或舊有封樹作爲界標,所以諸說均能講通。

再看傳世文獻記載。《周禮·地官司徒·大司徒》:“辨其邦國都鄙之數,制其畿疆而溝封之。……乃建王國焉,制其畿方千里而封樹之。”注曰:“溝,穿地爲阻固也。封,起土界也。……樹,樹木溝上,所以表助阻固也。”疏曰:“於畿疆之上而作深溝,土在溝上謂之爲封,封上樹木以爲阻固,故云‘而封樹之’。”可見,植樹確實是“起土界”(封土)之後的實際步驟。至於“封”這個概念是否包括植樹,古人的說法和今人的理解都只是定義的尺度問題。

“封”字的構形本義見本文第二部分,這裏不再重複。“封”的字形後來發生訛變,“丰”的上部訛爲“之”,失去了表義表音作用;另一邊也訛爲“寸”,但仍不失手形。所以後人對“封”字的解釋往往只圍繞着“聚土”,如《說文》:“爵諸侯之土也。从之从土从寸,守其制度也。”至於在土堆上植樹的步驟,因爲是實際操作也是慣例,所以没有隨文字訛變而消亡,而是流傳後世。這就造成了以上文獻以植樹爲聚土的後續步驟,却僅僅將聚土稱爲“封”的現象。

《左傳·昭公二年》有“宿敢不封殖此樹”,“封殖(植)”猶“培植”,與“栽培”“栽種”“種植”“養殖”等一樣,都是同義詞或近義詞連用,整體表達一個意思,其賓語是“樹”,這當是“封”用作“培植”義之例。不能理解爲“封”僅指“聚土”,“殖(植)”才是種樹。正如“培”也不是單純的“聚土”,而是具體針對植物,在根部聚土以加固及提供更多養料,仍與“植”是近義詞。

“封”這種活動的内容和“封”字本義有聯繫,但不能劃等號。即使“封”在文獻中有時僅指“封土”,也不表明“封”字本義僅限“封土”;反之,即使“封”字本義是“聚土植樹”,也不表明文獻中的“封”都包括“封土”“封樹”這兩步。或可理解爲,“封土”“封樹”都是“封”這種活動的手段或形式,狹義的“封”僅指“封土”,廣義的“封”則包括“封土”“封樹”兩步。2024年7月11日 初稿

2024年8月10日 修改本文所引著錄簡稱與全稱對照:

合 郭沫若主編:《甲骨文合集》,中華書局,1977年12月-1983年6月。

英藏 李學勤、齊文心、艾蘭:《英國所藏甲骨集》,中華書局,1985年9月-1992年4月。

花東 中國社會科學院考古研究所編著:《殷墟花園莊東地甲骨》,雲南人民出版社,2003年12月。

懷特 許進雄:《懷特氏等收藏甲骨文集》,皇家安大略博物館,1979年。

珍秦 蕭春源編、李學勤考釋:《珍秦齋藏甲骨文》,澳門基金會,2015年6月。

河綴 馬尚:《河南博物館舊藏甲骨新綴新見》,《文獻》2024年第1期。

集成 中國社會科學院考古研究所編:《殷周金文集成》(修訂增補本),中華書局,2007年4月。

銘圖 吴鎮鋒編著:《商周青銅器銘文暨圖像集成》,上海古籍出版社,2012年9月。

銘續 吴鎮鋒編著:《商周青銅器銘文暨圖像集成續編》,上海古籍出版社,2016年9月。

[1] 馬尚:《河南博物館舊藏甲骨新綴新見》,《文獻》2024年第1期(本文所引馬尚觀點均出此文)。

[2] 郭沫若說見于省吾主編:《甲骨文字詁林》,中華書局,1996年5月,第1327-1328頁;此前劉心源已指出“丰”即“封”,見周法高主編:《金文詁林》,香港中文大學,1975年,第3949-3950頁。

[3] 謝明文:《吴虎鼎銘文補釋》,《出土文獻》2022年第2期(本文未作注釋的謝明文觀點均出此文)。

[4] 林義光、高田忠周、高鴻縉說見《金文詁林》第3950-3951頁。

[5] 張政烺說轉引自注釋1馬尚文;趙超說見《甲骨文字詁林》第1330-1332頁。

[6] 劉釗主編:《新甲骨文編》(增訂本),福建人民出版社,2014年12月,第383頁;畢秀潔編著:《商代金文全編》,作家出版社,2012年12月,第349-350頁;另見李宗焜編著:《甲骨文字編》,中華書局,2012年3月,第483頁。

[7] 唐蘭:《古文字學導論》,上海古籍出版社,2016年12月,第243頁。

[8] 馬敘倫說見李圃主編:《古文字詁林》第10册,上海教育出版社,2004年10月,第239頁。

[9] 劉釗:《殷有“封人”說》,《殷都學刊》1989年第4期。

[10] 《甲骨文字編》第211、439-440頁;《商代金文全編》第660頁;另見《新甲骨文編》(增訂本)第496、759-761頁。

[11] 《新甲骨文編》(增訂本)第45頁。

[12] 《甲骨文字編》第501-502頁(埶)(按:其中合18730正已由裘錫圭改釋“槷”,見《試釋殷墟卜辭的“槷”字》,《古文字研究》第32輯,中華書局,2018年8月,第7頁。)、第557-558頁(邇)、第210-212頁(望)(按:僅參考從土的望字。)、第322頁(對)、第441-442(其他一些從土的字)(按:第1431-1434號實爲一字,見裘錫圭:《甲骨文中所見的商代農業》,《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》,復旦大學出版社,2012年6月,第258頁。);《新甲骨文編》(增訂本)第159頁(埶)、第582頁(第2、3字)(按:兩者實爲一字,可讀爲“邇”或用於地名,見裘錫圭:《釋殷墟甲骨文裏的“遠”“ ”(邇)及有關諸字》,《中西學術名篇精讀·裘錫圭卷》,中西書局,2015年6月,第207頁,另見陳劍按語,同書第222頁注⓯。)、第495-496頁(朢)、第142頁(對)、第763-764頁(其他一些從土的字);《商代金文全編》第429頁(朢)、第661頁(其他一些從土的字)。

”(邇)及有關諸字》,《中西學術名篇精讀·裘錫圭卷》,中西書局,2015年6月,第207頁,另見陳劍按語,同書第222頁注⓯。)、第495-496頁(朢)、第142頁(對)、第763-764頁(其他一些從土的字);《商代金文全編》第429頁(朢)、第661頁(其他一些從土的字)。

[13] 姚孝遂主編:《殷墟甲骨刻辭摹釋總集》,中華書局,1988年2月,第578頁;徐中舒主編:《甲骨文字典》,四川辭書出版社,1989年5月,第689頁;陳年福:《殷墟甲骨文摹釋全編》,綫裝書局,2010年12月,第2339頁;《甲骨文字編》第442頁;《新甲骨文編》(增訂本)第948頁。

[14] 李學勤、齊文心、艾蘭:《英國所藏甲骨集》下篇,中華書局,1992年4月,第107頁;《殷墟甲骨文摹釋全編》第5368頁。

[15] “封人”從劉釗釋,見《殷有“封人”說》。合文上部劉釗直接釋“封”,未明確提到“丰”(按:劉文提到的申簋蓋“丰人”係因采用簡化字排印而將“豐”寫作“丰”。),而馬尚則將合文上部列入“曾被釋爲‘丰’的字形”。其實此形固然是“封”字初文,但並不是“丰”,兩者應分爲兩字,詳見本文第二部分。

[16] 見注釋12。

[17] 見圖2第二類中標注B2、B3、B6者;另見《新甲骨文編》(增訂本)第759-760頁。

[18] 見圖1;另見《甲骨文字編》第483頁。

[19] 見注釋12。

[20] 方濬益說,見《金文詁林》第3948頁。

[21] 《殷墟甲骨刻辭摹釋總集》第1138頁;張亞初編著:《殷周金文集成引得》,中華書局,2001年7月,第117、121頁。

[22] 見本文第一部分及注釋13、14、15。

[23] 吴國昇編著:《春秋文字字形表》,上海古籍出版社,2017年9月,第578頁,“封”下第三字。

[24] 王國維說見《甲骨文字詁林》第2117-2118頁;李孝定說見周法高、李孝定、張日昇編著:《金文詁林附錄》,香港中文大學,1977年4月,第1124頁。

[25] 趙超說見《甲骨文字詁林》第1330-1332頁;王慎行說見《古文字詁林》第10册第243頁。

[26] 饒宗頤說見《甲骨文字詁林》第2118頁;另見《新甲骨文編》(增訂本)第212-213頁(甫)。

[27] 丁驌說見《古文字詁林》第10册第243-244頁。

[28] 謝明文:《商代金文研究》上册,中西書局,2022年10月,第238頁。

[29] 見注釋15。

[30] 高田忠周認爲:“邦從邑從封,會意,或亦可通。”見李圃主編:《古文字詁林》第6册,上海教育出版社,2004年12月,第249頁。

[31] 郭沫若:《兩周金文辭大系圖錄考釋》,《郭沫若全集》考古編第八卷,科學出版社,2002年10月,第306頁;于省吾:《雙劍誃吉金文選》,中華書局,2009年4月,第203頁;容庚編著、張振林、馬國權摹補:《金文編》,中華書局,1985年7月,第157頁。

[32] 馬承源:《晉侯對盨》,《第二届國際中國古文字學研討會論文集》,香港中文大學中國語言及文學系,1993年10月,第223-225頁;李學勤:《琱生諸器銘文聯讀研究》,《文物》2007年第8期。

[33] 楊樹達:《六年琱生𣪘跋》《小子相卣跋》,《積微居金文說》(增訂本),中華書局,1997年12月,第245、147頁。

[34] 林沄、張亞初說見《金文詁林》第1386頁;裘錫圭:《釋殷墟甲骨文裏的“遠”“𤞷”(邇)及有關諸字》,《中西學術名篇精讀·裘錫圭卷》第217頁(見此文注釋⑪);裘錫圭:《琱生三器銘文新解》,《中華文史論叢》2021年第4期。

[35] 楊樹達:《小子相卣跋》,《積微居金文說》(增訂本)第147頁;馬承源主編:《商周青銅器銘文選》第三卷,文物出版社,1988年4月,第11頁;謝明文:《商代金文研究》上册第235頁。

[36] 《殷周金文集成引得》第158頁。

[37] 《金文詁林附錄》第2284-2291頁;《金文詁林》第1385-1387頁。

[38] 董蓮池編著:《新金文編》,作家出版社,2011年10月,附錄二第95頁;張俊成編著:《西周金文字編》,上海古籍出版社,2018年7月,第932頁。

[39] 陳劍:《釋金文“毒”字》,《中國文字》2020年夏季號,萬卷樓圖書股份有限公司,2020年6月。

[40] 此係用“國學大師”檢索工具檢索的結果,不排除有個别遺漏。

[41] 章、李、高、陳諸說均可見陳昭容:《釋古文字中的“丵”及從“丵”諸字》,《中國文字》新二十二期,藝文印書館,1997年12月,第142-144頁及該文注釋63。

[42] 馬承源:《晉侯對盨》。

[43] 吴穎芳釋文見:[清]王昶:《金石萃編》卷二,收于劉慶柱、段志洪、馮時主編:《金文文獻集成》第16册,綫裝書局,2005年7月,第276頁;劉心源說見《古文字詁林》第10册,第238頁。

[44] 王國維說見《古文字詁林》第10册,第239頁。

[45] 高田忠周說見《古文字詁林》第3册,上海教育出版社,2004年12月,第181-182頁;楊樹達:《散氏盤三跋》,《積微居金文說》(增訂本),中華書局,1997年12月,第19頁。

[46] 劉雨說見張肇武:《平頂山市出土周代青銅器》,《考古》1985年第3期;王子超:《釋“ ”——兼論夆、邦、豐諸字之孳乳關係》,《河南大學學報(哲學社會科學版)》1986年第1期。

”——兼論夆、邦、豐諸字之孳乳關係》,《河南大學學報(哲學社會科學版)》1986年第1期。

[47] 吴鎮烽編著:《商周青銅器銘文暨圖像集成》第4卷,上海古籍出版社,2012年9月,第92頁;《西周金文字編》第733頁。

[48] 《殷周金文集成引得》第39頁。

[49] 裘錫圭:《釋殷墟甲骨文裏的“遠”“𤞷”(邇)及有關諸字》,《中西學術名篇精讀·裘錫圭卷》第217-218頁。

[50] 蕭春源編、李學勤考釋:《珍秦齋藏甲骨文》,澳門基金會,2015年6月,第76頁。

[51] 陳年福:《甲骨文字新編》,綫裝書局,2017年5月,第124頁。

[52] 關於“ (

( 、夙)”字的考釋,見沈培:《說殷墟甲骨卜辭的“

、夙)”字的考釋,見沈培:《說殷墟甲骨卜辭的“ ”》,《原學》(第三輯),中國廣播電視出版社,1995年8月。

”》,《原學》(第三輯),中國廣播電視出版社,1995年8月。

[53] 裘錫圭:《釋“柲”》,《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》第57頁。

[54] 陳劍:《甲骨金文用爲“遊”之字補說》,《出土文獻與古文字研究》第八輯,上海古籍出版社,2019年11月。

[55] 見注釋41。

[56] 曲英傑:《散盤圖說》,《人文雜誌叢刊》第二輯(《西周史研究》),人文雜誌編輯部,1984年8月。

[57] 尚志儒:《秦封宗邑瓦書的幾個問題》,《文博》1986年第6期。

[58] 此字舊多釋“棹”,近年李春桃指出其爲雙聲符字,可讀爲“柚”或“遊”,見李春桃:《釋散氏盤中的从柚从遊之字》,《青銅器與金文》第8輯,上海古籍出版社,2022年6月。因散氏盤銘文多木名,故我們這裏暫時讀爲“柚”。

[59] 楊樹達:《散氏盤跋》《散氏盤三跋》,《積微居金文說》(增訂本),第17-19頁;王輝:《商周金文》,文物出版社,2006年1月,第228、232、233頁。

[60] 見注釋57。

(編者按:本文收稿時間爲2024年8月15日12:28。)