- 發布時間:2006-01-03 00:00:00 瀏覽次數:7145

- 从简牍看汉代的户赋与刍稾税

-

[内容提要]根据秦汉简牍可知,汉代的户赋与刍稾税都是对秦制的继承。户赋是诸多赋税中的一个单独税目,而非一户内各项赋税的总称。“卿爵”在免纳田租、刍稾税的同时,却要缴纳户赋。户赋按户征收,刍稾税按田亩面积征收,均以征收饲草为主,主要供应本县之需,与口钱、算赋、田租等等在性质上截然不同。

[关键语]简牍 户赋 刍稾税 爵位

汉代是否有以“户赋”命名的单独税目,由于史书记载过于简略,因此这一问题长期以来聚讼纷纭。张家山汉简《二年律令》中出现了“户赋”这一名目,[1]并有具体的规定,这为解决“户赋”问题提供了一个契机。高敏先生认为,《二年律令》中的“户赋”,是把按人头征收的口钱、算赋和按顷亩征收的刍稾税都改为按户征收的结果,并不是什么新税目。[2]张荣强先生对文献和张家山汉简中的有关资料加以疏理之后,也基本赞同高敏先生的看法,认为汉代的“户赋”指“一般庶民缴纳的丁口之赋甚或其他杂赋”,“实际上就是一户内所纳诸赋的集合”。[3]这些学者的研究,对于了解汉代“户赋”的性质,确有很大帮助。近来笔者翻阅江陵凤凰山10号汉墓简牍资料,发现其中有征收“户刍”和“田刍稾”的记录,与《二年律令》中的有关规定关系密切,因此觉得关于汉代的“户赋”,还有进一步讨论的必要,于是在此提出浅见,就教于方家。一、有关户赋与刍稾税的法律规定

汉初仍实行名田制,不同爵位的人拥有田、宅的数量是不同的。张家山汉简《二年律令·户律》规定了不同爵位的人所应占有的田、宅标准,而《户律》和《田律》又规定不同爵位的人所应承担的赋税数额。根据这些规定可知,拥有卿爵及更高爵位的人,在赋税方面享有很多特权,如:

《二年律令·户律》:卿以上所自田户田,不租,不出顷刍稾。[4]

“卿”是从大庶长以下到左庶长这九级爵位的代称,刍指饲草,稾指庄稼的禾秆。爵位在卿爵以上的人,其法定标准范围内的田地,不出田租,也不交给刍、稾税。所谓“顷刍稾”,当指下面这两条法律规定:

《二年律令·田律》:入顷刍稾,顷入刍三石;上郡地恶,顷入二石;稾皆二石。令各入其岁所有,毋入陈,不从令者罚黄金四两。收入刍稾,县各度一岁用刍稾,足其县用,其余令顷入五十五钱以当刍稾。刍一石当十五钱,稾一石当五钱。[5]

《二年律令·田律》:刍稾节(即)贵于律,以入刍稾时平贾(价)入钱。[6]

根据上述规定,刍稾税是按顷征收的。刍的征收标准是每顷3石,上郡由于土地贫瘠,每顷出刍2石。稾则不管土地肥瘠,统一按每顷2石征收。由于刍稾主要用作牲畜的饲料,因此,各县交纳的刍稾必须是当年收获的,不许交纳往年存留的陈旧刍稾,以保证饲料的新鲜和营养。各县要对一年中所用刍稾数量做出预算,量出为入,在收够预算数量之后,其余部分则折算成钱征收。刍稾与钱的折算标准是,1石刍相当于15钱,1石稾相当于5钱;如果刍稾的市价高于法律所规定的标准,则按征收刍稾时的市价折算收钱。在赋税征收时使用钱、物折算的办法,这在魏晋以后的文献记载中比较常见,汉初法律中有这样的规定,是我们以前所不知道的。只有刍稾的市价高于法律规定的价格时,才按市价折算收钱,意味着如果刍稾的市价低于法律规定时,仍然按法律规定收钱,这实际上是对百姓的变相搜刮,这说明赋税征收中所使用的折变之制,从一开始就把纳税者置于不利地位,历代折变之制的弊端,于此可见一斑。

拥有卿爵的人虽然免纳刍稾税,却要与爵位更低的人同样交给户赋:

《二年律令·田律》:卿以下,五月户出赋十六钱,十月户出刍一石,足其县用,余以入顷刍律入钱。[7]

大意是说,爵位为卿及其以下的人要交纳户赋,每年分两次交纳,第一次在五月,每户出16钱;第二次在十月,每户出刍1石。“足其县用,余以入顷刍律入钱”,是说各县所收的刍足够当年需要即可,超出的部分折算成钱征收,折算的标准与“入顷刍律”相同。所谓“入顷刍律”,应该就是指上面所引用的关于“顷刍稾”的两条律文。

需要指出的是,卿爵以下的人所交纳的户赋中虽然也有刍,但这与刍稾税是有本质区别的:首先,征收的对象不同,户赋是按户征收的,与其所占有的田地多少无关,而刍稾税是根据土地面积征收的。其次,征收的标准不同,户赋每年交纳16钱和1石刍,按法定折算标准计算,总计每年交纳户赋31钱,各户所纳户赋总量是相同的;刍稾税是每顷3石刍和2石稾,按法定折算标准计算,每顷每年征收55钱,田多者多交,因此每户所交刍稾税的总量未必相同。第三,就拥有卿爵者而言,他们在与拥有更高爵位的人一样享受免征刍稾税的同时,还要与拥有更低爵位的人乃至无爵的庶人一样交纳户赋,虽然户赋中也有刍,但户赋中的刍不能与刍稾税混为一谈。

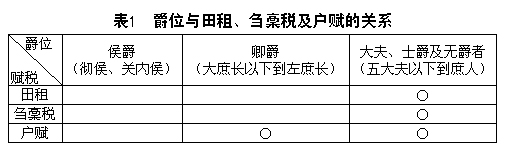

爵位与田租、刍稾税及户赋的关系,可以图示如下(表1):

《二年律令》中没有发现爵位与口钱、算赋关系的规定,但可以肯定,上述几项赋税中不可能包含口钱和算赋,因为田租和刍稾税是按田亩面积征收的,而户赋的数额又太小,无法包含按人头征收的口钱和算赋。因此,把“户赋”看作是将口钱、算赋和刍稾税按户征收的结果,或“一户内所纳诸赋的集合”,单从数额上说,就存在太大差距。更何况,刍稾主要用作牲畜的饲料,《二年律令》中已明确规定,不论刍稾还是户赋,都是“足其县用”,并不上缴郡国或中央府库,这与口钱、算赋在性质上是截然不同的。二、凤凰山汉简中的“户刍”与“田刍稾”

事实上,除了张家山汉简之外,湖北江陵凤凰山10号汉墓木牍中也保存了刍稾税和户赋的资料:[8]

平里户刍廿七石,田刍四石三斗七升,凡卅一石三斗七升;八斗为钱,六石当稿,定廿四石六斗九升当□。田稿二石二斗四升半,刍为稿十二石,凡十四石二斗八升半。

稿上户刍十三石,田刍一石六斗六升,凡十四石六斗六升;二斗为钱,一石当稿,定十三石四斗六升给当□。田稿八斗三升,刍为稿二石,凡二石八斗三升。

其中的“户刍”就是《二年律令》规定按户所缴之刍,是户赋的一部分;而“田刍”就是《二年律令》规定按顷缴纳的刍,是刍稾税的一部分。由此可知,户赋与刍稾税是分别征收的,并不存在谁取代谁或谁包含谁的问题。平里之“八斗为钱,六石当稿”与稿上(疑为“稿里”)之“二斗为钱,一石当稿”,是指将一部分刍折成钱和稾来征收。也就是说,当时的折纳,并不限于将刍、稾折变成钱缴纳,刍、稾之间也可以折变。平里“刍为稿十二石”与稿里之“刍为稿二石”,表明当时一石刍相当于二石稾。如上所述,《二年律令》中规定“刍一石当十五钱,稾一石当五钱”,也就是说,一石刍相当于三石稾,江陵简中一石刍相当于二石稾,大概是按市价“平贾(价)”折算的结果。根据《二年律令》,每顷田需缴纳三石刍和二石稾,即每顷田中所纳刍、稾之比为3:2。江陵简中平里田刍4.37石,田稾2.245石,二者之比已接近2:1;稿里田刍1.66石,田稾0.83石,二者之比恰为2:1。估计此时田刍稾的征收标准可能有所变化,而平里部分释文可能有问题。

这批简牍属于西汉文景时期,所记录的内容应是当地基层政权征收赋税的真实记录。简文中的内容与《二年律令》的有关规定大体相合,这不但说明《二年律令》的法律条文在汉代基层社会确实得到了执行,更重要的是,它证明“户赋”和“刍稾”是并列的两个税目,不容混淆。三、余论

事实上,睡虎地秦简中就明确提到了“户赋”和“刍稾”。关于“户赋”,见《法律答问》:

可(何)谓“匿户”及“敖童弗傅”?匿户弗徭、使,弗令出户赋之谓殹(也)。[9]

男子达到一定年龄,需要傅籍,开始承担徭役。“敖童弗傅”,意在逃避“徭使”,故为法律所禁止;“匿户”的目的,则是为了逃避“户赋”,同样为法律所不容。虽然当时“户赋”的征收标准,简文乏载,不知其详,但是,可以肯定,以“户赋”命名的赋税名目在秦代是确实存在的。

秦律《秦律十八种·田律》中也有关于“刍稾”的规定:

入顷刍稾,以其受田之数,无豤(垦)不豤(垦),顷入刍三石、稾二石。[10]

这条律文与前引《二年律令·田律》的有关规定比较一下,就会发现,二者大同小异。说明汉代的刍稾税是对秦制的继承。有鉴于此,我们有理由认为,秦、汉“户赋”也是一脉相承的。

值得一提的是,传世文献中有一些材料,初看似乎与“户赋”有关,因而也常常为讨论汉代“户赋”的学者所引用,例如:

《史记·货殖列传》:封者食租税,岁率户二百,千户之君则二十万,朝觐聘享出其中。[11]

《汉书·高帝纪》五年五月诏:非七大夫以下,皆复其身及户,勿事。(应劭曰:“不输户赋也。”如淳曰:“事,谓役使也。”师古曰:“复其身及一户之内,皆不徭赋也。”[12]

宋代徐天麟在其《西汉会要》中,就专列“户赋”一目,所引资料,就是上述《史记·货殖列传》中的那段文字。[13]然而,根据上下文意可知,这些材料所言,均非专指某一种特定的税目,对此,田泽滨先生已有论述。[14]之所以有学者把张家山汉简中的“户赋”理解为“一户内所纳诸赋的集合”,恐怕主要是受上述文献材料影响所致。实则不论是“岁率户二百”,还是“复其身及户”,所言均非户赋,不宜用来解释张家山汉简中的“户赋”。

张家山汉简中所提到的“户赋”,确实是一个单独的税目,其性质与征收标准在张家山汉简《二年律令》中都有明确规定;根据凤凰山汉简,西汉文景时期基层官吏征收赋税时所执行的,正是上述法律条文;又根据睡虎地秦简,汉代的户赋和刍稾税,是对秦制的承袭。因此,把张家山汉简中的“户赋”与文献中似是而非的有关记述区别开来,或许更有助于问题的解决。

2003年5月初稿。2004年9月二稿。2004年11月三稿,刊《故宫博物院院刊》2005年第2期。睡虎地秦简有关“户赋”的资料,系根据《故宫博物院院刊》编辑部建议补入,在此致谢。

[1] 张家山247号汉墓竹简整理小组,《张家山汉墓竹简(247号墓)》(北京:文物出版社,2001)。本文所引《二年律令》内容,均出于此。

[2] 高敏,《关于汉代有“户赋”、“质钱”及各种矿产税的新证》,《史学月刊》2003.4: 121-122。

[3] 张荣强,《吴简中的“户品”问题》,北京吴简研讨班《吴简研究》第一辑(武汉:崇文书局,2004),页190-202。

[4] 《张家山汉墓竹简(247号墓)》,页176。

[5] 《张家山汉墓竹简(247号墓)》,页165。

[6] 《张家山汉墓竹简(247号墓)》,页166。

[7] 《张家山汉墓竹简(247号墓)》,页168。

[8] 李均明、何双全,《散见简牍合辑》(北京:文物出版社,1990),页66-76。

[9] 睡虎地秦墓竹简整理小组,《睡虎地秦墓竹简》(北京:文物出版社,1990),页132。

[10] 《睡虎地秦墓竹简》,页21。

[11] 《史记》(北京:中华书局,1982),卷129《货殖列传》,页3272。

[12] 《汉书》(北京:中华书局,1962),卷1下《高帝纪》,页54-55。

[13] 宋·徐天麟,《西汉会要》(上海:上海人民出版社,1977),卷51《食货二》,页596。

[14] 田泽滨,《汉代的“更赋”、“赀算”与“户赋”》,《东北师大学报》(哲学社会科学版)1984.6: 44-51。