- 發布時間:2022-01-17 11:36:33 瀏覽次數:3008

- 導論:從“郡縣城邦”到“共治天下”

-

(中興大學) 地方政府是國家組成的要素之一,是王權控制社會的重要憑藉。戰國秦漢郡縣制是傳統中國兩千年地方政制之源,是瞭解古代中國的關鍵鑰匙。楊寬1955年初版的《戰國史》,所描繪的戰國郡縣制圖景至今仍有無數學人誦讀;[1]嚴耕望1961年初版的《中國地方行政制度史甲部── 秦漢地方行政制度》,所建構的秦漢地方政制圖景迄今在學界仍無可替代。[2]兩位大家對傳世文獻竭澤而漁,盡可能參照當時可見的兵器銘文、簡牘、碑刻等出土文獻,其蒐羅及解讀史料的高度,乃是著作難以被後人超越的主因。

杜正勝從《周代城邦》到《編戶齊民》的研究取徑,[3]主宰臺灣的中國上古史學界至今。細繹其思路,實為從“國人”到“庶民”的社會史脈絡,關注的是一般人群。然而城邦的主體雖是人群,城邦本身卻是周天子統治的萬國,在一定程度上可視為某種地方政府。從地方政府的脈絡切入,《周代城邦》下接的便不是編戶齊民,而是郡縣。春秋戰國的國君、秦漢的帝王,如何將周天子統治的各個城邦逐一郡縣化,遂行“郡縣城邦”(“郡縣”為動詞,以“城邦”為“郡縣”之意)、製造“地方政府”,無疑是中國史的重要課題。

二十世紀後半葉以來,簡牘文書、璽印封泥、兵器銘文等戰國秦漢出土文獻如雨後春筍般冒出,帶給我們重新省思戰國秦漢郡縣制的契機。二十一世紀初的今天,在新材料的整理與研究基礎之上,與前輩大家對話,重建古代中國地方政府的概念、重寫古代中國地方政府的歷史,已是當代學人不可推卻的責任。本書企圖拋磚引玉,以階段性成果提供學界探討戰國秦漢郡縣制是否存在不同的面貌,從製造“地方政府”的角度切入,思考古代中國地方政府研究是否可能另開新境。一、何謂“地方政府” 當代中文世界對地方政府一詞的運用已習以為常,但“地方政府”終究是來自西方的現代概念,秦漢以降的傳統中國雖有類似西方地方政府的官署,但概念與歷史之間並非總能密合無間。傳統中國地方政府的內涵實則變化多端,本書無意為其建立一個普遍的定義,只想指出“地方政府”的最寬泛定義也許是中央政府在地方上設置的諸種官署。此定義固然易於掩蓋諸種官署的性質差異,卻有助於學者探索諸種官署在地方上的互動關係,進而辨析地方政府究竟是中央政府權力的延伸?還是地方既有勢力的體現?觸及傳統中國政府究竟是“中央集權”抑或“地方分權”的根本命題。

就秦漢時期而言,郡、縣可謂當時最常見的“地方政府”,向無爭議。但封建制度的殘餘如王國、侯國,在縣之下的基層政區如鄉、里,中央政府的外派官署如都官,羈縻少數民族的政區如道、屬國,監察官署如州,諸種中央政府在地方上設置的官署,卻未必皆被學界視為“地方政府”。本書並不關心秦漢時期王國、侯國、鄉、里、都官、屬國、道、州等諸種官署是否為“地方政府”,而是想透過諸種官署性質之複雜,反思最常見的郡、縣官署的性質。傳統中國的“郡縣”真的可以和西方的“地方政府”概念密合無間嗎?某些時空下的郡縣性質是否逸出“地方政府”之外?

就時間而言,本書既將“戰國”郡縣制與“秦漢”郡縣制放在一起審視,又將“秦漢”郡縣制至少分割成秦、漢初、西漢中晚期、東漢、三國等時段,企圖追究不同時間的“郡縣”背後的本質。在國家形成的視野下,戰國至漢初處於將城邦“郡縣化”的階段。郡縣制既要取代城邦、在地方上遂行統治,又要改造城邦、在地方上建構新的政府,戰國至漢初是傳統中國製造“地方政府”的關鍵時期,也是本書的主要舞臺。

就地域來說,律令規定的邊郡與內郡之別,關中、齊魯、山地、濱海等自然及人文地理區差異,導致每個地方政府均有自身特色。《漢書·地理志》記載元始二年(西元2年)漢朝地方政府有“郡國一百三,縣邑千三百一十四,道三十二,侯國二百四十一”,今人面對103、1314、32、241等兩千年前的數字化史料,難免下意識將不同區域的“地方政府”視為鐵板一塊,忽略聚合成這些數字的每一個地方政府皆有其特殊性。其實別說不同地域的郡縣鄉里有其差別,就算是同一個地方政府如南郡、臨湘縣,在戰國至三國諸時期也各有差異。本書透過戰國七雄的秦與楚、秦三十六郡中的洞庭、漢初諸侯王國的楚與齊等個案,企圖揭示區域研究在地方行政領域中的意義。

出土文獻研究向來以“碎片化”為學界所譏,其根本原因來自於出土文獻往往有較為明確的時空座標。時空座標既然清晰,出土文獻便可精準反映出某一時期與地域的現象;但也因時空座標“過於”清晰,出土文獻反而無法直接成為其他時期與地域存在某些現象的證據。本質既然如此,出土文獻研究也就難以擺脫“碎片化”的詬病。出土文獻不能反映整個時代與整個中國,實乃勢所必然。

本書想稍加反思的是,出土文獻研究“碎片化”的批評固然在理,但什麼樣的材料才能避免“碎片化”,反映出一整個時代與中國呢?若以同樣嚴格的標準,檢視傳世文獻的時空座標,史傳人物所能反映的歷史現象其實也只侷限於某一時期與地域;傳世文獻對歷史現象的概括描述,更不宜輕信其證據力度足以涵蓋整個時代與中國,反而可能只代表文獻書寫之際的時期與所在地域,甚至可能只反映文獻作者的個人觀點。如此觀之,傳世文獻也同樣是一個個小碎片的叢聚整合,而我們對古代中國的諸種整體印象,或多或少來自於文獻碎片的放大,並非完全精準可靠。“碎片化”在當代歷史學界無疑為負面用語,[4]但出土文獻的碎片性質恰恰刺激我們去認清諸種輝煌宏大的整體史觀,實來自於一個個碎片疊聚的建構與幻化。出土文獻既有助於我們破除既有的歷史成見,更有益於我們去建構新的歷史認識。既破且立,出土文獻的碎片性質也就有了積極意義,不宜逕以負面視之。

與普遍性的建構背道而馳,是批評研究“碎片化”的主要理由。但“碎片化”並不等於特殊性。出土文獻的特殊性看似顯而易見,普遍性則不易論證。其實特殊性與普遍性往往交織於史料之中,並未清楚標示。出土文獻固可清晰反映某一時期與地域的現象,但該現象究竟是一時一地的特殊性,還是整個時代與中國的普遍性,若無相參照的史料,則不易辨明。重視出土文獻的普遍性,以之代表整個時代與中國,有論證跳躍之嫌;強調出土文獻的特殊性,認為其反映某一時期與地域的特色,亦難免濫用默證之譏。只有不闡釋出土文獻的普遍性與特殊性,單純描述其所反映的現象,方可避免出錯的可能。但隨著碎片的不斷疊聚,某些出土文獻的普遍性與特殊性已有闡發的可能,此時若仍保守以對,難免陷入材料新穎、結論陳舊的“似新還舊”窘境,未免辜負了大好材料提供的契機。

本書希望從製造“地方政府”的角度出發,正視出土文獻的普遍性與特殊性的正反相生。但受限於篇幅與學力,本書只能先以戰國秦漢中央政府與地方政府之間的榫接點——“郡”為研究主軸,[5]藉此探索古代中國地方與中央之間的關係。本書關注戰國、秦、漢初諸時代的特殊性,寫作安排卻不以時代為序;本書嘗試以地方行政的普遍性原理為全書框架,但普遍性原理並非本書的終極關懷。本書最終希望能為讀者呈現出歷史的複雜性:時代特殊性的背後存在一貫的普遍性原理,普遍性原理卻又隨著不同時代而有所改變。歷史學既能容納社會科學,又獨立於社會科學之外,其例或如是。

第一編:地方政府如何形成

第一章:從軍區到地方政府──以簡牘及金文所見戰國秦郡為例

研究古代中國的地方政府,首要問題自然是地方政府如何形成,也就是如何製造“地方政府”。關鍵切入點則是追溯秦漢郡縣制的淵源,也就是戰國秦國郡縣制的內涵。

周振鶴認為先秦文獻與古文字裡的“縣”字有三種意義,恰恰反映了早期中國縣制的三階段。第一種是“縣鄙”之縣,此時的縣指“國”以外的區域,與“野”的意義相似。第二種是“縣邑”之縣,此時的縣已指一個個可數的聚落,與“邑”的差別在於“縣”為國君直屬的聚落。第三種是“郡縣”之縣,此時的縣已是郡縣制的行政區域。[6]“郡”之起源遠較縣為晚,其字義演變的豐富程度似不如縣,但“郡”字背後實際的制度變遷仍然值得關注。

受《左傳》哀公二年(西元前493年)晉國趙簡子犒賞將士:“上大夫受縣,下大夫受郡”之語的影響,學界熱衷於研究戰國時期郡與縣的統轄關係。[7]戰國郡縣制目前最早的出土史料為古文字學者專擅的兵器銘文。黃盛璋分析地方政府與兵器鑄造的關係時指出,三晉兵器由縣鑄造,秦兵器由郡鑄造,戰國秦與三晉的郡縣制有別。[8]蘇輝進而根據秦王五年上郡疾戈,指出秦國郡守在縣工師之上監鑄兵器的現象,至少始於秦惠文王後元五年(西元前320年),也就是秦獲得魏上郡十五縣的八年之後,[9]可見秦惠文王時郡已轄縣,郡縣二級制已經形成。[10]由於百年後,秦始皇二十六年(西元前221年)方統一六國,秦國郡縣二級制經歷百年發展,應已較為成熟。

然而歷史學者研究秦簡時,卻揭示了截然不同的戰國秦國郡縣制的面貌。日本學者較早便根據睡虎地秦簡所見戰國秦國中央的內史、太倉等官署可直接管轄諸縣的現象,指出戰國秦郡較晚才獲得屬縣財政的管轄權;[11]栗勁也認為睡虎地秦律所見之郡的職權還很不健全。[12]而黃盛璋認為睡虎地秦律的制訂時代大抵不會早於秦昭王晚期,[13]這已是秦惠文王死後數十年,與戰國秦兵器銘文所見郡制顯有矛盾。本章首先指出戰國秦國在昭王(西元前307-251年在位)晚期設置了十二個郡,當時郡尚無權控制縣的人事與財政。[14]郭洪伯分析睡虎地秦簡《法律答問》的“郡守為廷”,指出該條法律規定郡守司法權分割自中央的廷尉,郡守在郡區內擁有與廷尉相同的司法職權。[15]本章進而指出新見岳麓秦簡的司法案件反映秦王政元年(西元前246年)南郡當陽縣的乞鞠案件不由南郡覆審,而由廷尉覆審。由此可推測嬴政即位之初,《法律答問》的“郡守為廷”條文尚未制定,戰國秦國疆域裡諸縣的司法案件大抵仍由中央的廷尉覆審,郡守仍無管轄諸縣司法的權力。秦王政二十年(西元前227年)頒布的睡虎地秦簡《語書》則可能反映秦郡至遲於此年方掌握司法權,遠晚於縣與都官。

綜合秦簡與秦金文,戰國秦郡最初似為“軍區”,秦郡只能對郡區之內的縣進行軍事干預,並無管轄縣之日常行政的權力,不宜視為在縣之上的地方政府。戰國秦金文實不足以論證完善的郡縣二級制已形成於秦惠文王時期,昭王晚期以前的秦郡並無權控制縣的人事、司法與財政,當時的郡縣關係可謂郡不轄縣。隨著戰爭的頻繁發生,戰國晚期秦郡逐漸取得人事、財政、司法等管轄縣之日常行政的權力,形成軍政合一、郡下轄縣的地方政府,秦漢郡縣制方呼之欲出。然而此時的地方政府似乎仍與我們熟知的秦漢郡縣制差別較大,本書第二章將據張家山漢簡,嘗試揭示早期中國地方政府的特色。

第一編:地方政府如何形成

第二章:郡的中央外派性質——以張家山漢簡為例

“地方政府”是研究者的後設概念,戰國秦漢人雖設置“郡縣”,但“郡縣”只是有別於“封建”的統治形式,並不能直接等同於“地方政府”。事實上戰國秦漢人設置“郡縣”時,腦海大抵只有兩種參照組:一是封建城邦,一是中央官署。“郡縣”既然有別於封建城邦,其設置便自然而然參考了中央官署的建制,因此與兩千年後我們腦海中的“地方政府”有著較大差異。

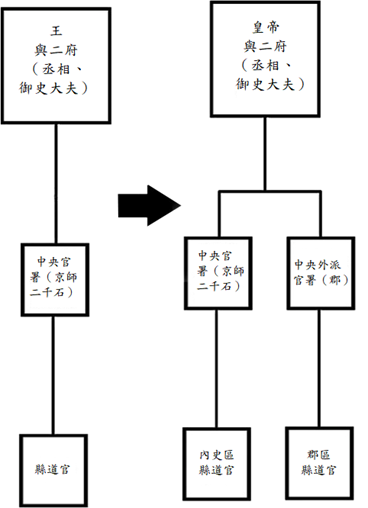

張家山漢簡是目前所見最完整的秦漢法律資料,本章根據張家山漢簡《二年律令》與《奏讞書》,論證漢初郡守的司法權分割自中央的廷尉,上計權分割自中央的內史,部分人事權分割自中央的太史;漢初郡尉的上計權與部分人事權分割自中央的中尉;郡守與郡尉的議請立法權與部分人事權則是漢初二千石長官共通的權力,無分中央與地方。因此本章主張漢初之郡的權力具有中央外派性質,其職責為代替中央諸官署監察、管轄地方縣道官;《二年律令·秩律》並無“京師二千石”與“郡二千石”之分,《秩律》裡的郡守、郡尉應視為中央外派長官。漢初之郡擁有許多中央官署的職權,但漢初中央各官署並未在郡設置各自獨立的分支機構,郡長官統合了各中央官署分割出來的各項職權,故漢初郡長官的權力幾乎等於中央各官署首長的權力總和,郡幾為整個中央政府在地方的分支機構,甚具獨立性,宛如“小中央”。但漢初之郡的獨立性,並未朝尾大不掉的情勢發展。從權力層級的角度論之,漢初諸侯王的權力分割自皇帝,故漢廷難以干預王國事務;漢初郡長官的權力卻分割自京師二千石,丞相、御史大夫仍凌駕於郡之上,郡的行政地位始終低於丞相、御史大夫“二府”,故皇帝與二府在行政上可以有效統轄漢初之郡。漢朝皇帝以郡縣制箝制封建制,建立大一統的漢帝國,於漢初便已奠定。

圖一:戰國秦至漢初地方政府結構變革示意圖

漢初之郡的中央外派性質必有所承,絕非憑空而來。從本書第一章指出戰國晚期以前秦郡的職權並不完備,郡守的司法權乃自廷尉分割而來等現象來看,漢初之郡的中央外派性質至少可追溯至戰國中晚期的秦郡。隨著時間推移,漢郡的中央外派性質逐漸減少,如閻步克指出漢初之郡的官吏秩級與中央等同,其後中央官吏秩級逐步提升、郡國官吏秩級則保持不變或逐步降低,最終導致郡國官吏秩級全面相對下降,地方官吏的地位不如中央,中央與地方政府的界線遂趨分明,[16]傳統中國兩千年郡縣制於焉成形。雖然在概念框架上,我們可以建構出“軍區→中央外派官署→地方政府”的三階段發展論,但實際上中央外派官署的起訖時限十分難以判定,更何況軍區與地方政府都在一定程度上具有中央外派性質,三階段論切割得過於清楚,反而不免失真,故本章只想揭示出戰國至漢初之郡的中央外派性質,但不明確著墨此性質的出現與消失時限。

第一編:地方政府如何形成

第三章:戰國七雄的另一種類型——以包山簡所見楚國郡縣制為例

追溯秦漢郡縣制的淵源,固然意義重大,但也容易陷入線性史觀的窠臼,忽略歷史多元發展的可能性。[17]因此探究戰國東方六國是否擁有與秦不同的地方政府傳統,思索秦漢以降兩千年傳統中國地方政府是否可能走出不同的道路,亦是史學應有之義。杜正勝與周振鶴均曾探討戰國齊國地方政府與秦漢郡縣制的關係,[18]但因史料有闕,不易深究。湖北荊門包山楚墓出土近兩百枚司法文書簡,則是研究戰國晚期楚國地方政府的絕佳素材,值得探究。

學界過去認為包山楚簡裡缺乏郡的跡象,陳偉則指出包山簡所見的楚郡長官由縣公兼任,郡不一定另外設置專門的官吏管理郡務,反映楚之郡制脫胎於縣制,但尚未從縣制中獨立出來,戰國楚之郡制與縣制在相當程度上重疊,是郡縣二級制的過渡階段。[19]本章除了細密分析包山楚簡所見地方行政機制與層級,從中找出、確認了宛、新城、唐、新都等郡的存在,肯定了陳偉之說。本章還進而研究包山簡所見楚縣,指出楚縣首長(縣公)不能干預所有行政事務,在地方上未能擁有最高、絕對的權力;地方司法、財政等事務由司敗(罰)、司馬等專業官僚負責,楚國中央政府各部門的長官如左尹、左司馬等,可以直接責成司敗(罰)、司馬等地方專業官僚,中央與地方的行政關係近似於一張張分門別類的專業官僚網絡的套疊,在一定程度上制衡了地方首長的權力。鄭威亦指出戰國晚期楚國封邑常被割裂,封君權力不復早期強大。[20]

楚縣的公、司馬、司敗(罰)、大夫等官爵稱謂,司馬、司敗(罰)的獨立權力以及 大夫等爵位的行政職能,在在揭示楚國地方政府深受周制影響,似進而反映整個戰國楚國政體乃是從西周貴族制政體發展而來,[21]可謂“周式貴族制政體”。既然如此,戰國楚國郡縣制令出多門、而非政歸於一的特色,很可能是楚國內部各大貴族權力相互制衡的產物,應視為周式貴族制政體的特色。由於楚國中央政府同樣是周式貴族制政體的一環,故楚國地方政府的分權制衡,並不反映楚國中央政府可以集中權力;反之,楚國中央政府可能也是分權制衡,其政治權力由楚王與貴族共享。整個楚國從中央到地方沒有一個人能夠享有完全的權力,楚王也無法遂行專制獨裁的君主集權制,戰國楚國更近於貴族制國家,而非君主專制國家。[22]

大夫等爵位的行政職能,在在揭示楚國地方政府深受周制影響,似進而反映整個戰國楚國政體乃是從西周貴族制政體發展而來,[21]可謂“周式貴族制政體”。既然如此,戰國楚國郡縣制令出多門、而非政歸於一的特色,很可能是楚國內部各大貴族權力相互制衡的產物,應視為周式貴族制政體的特色。由於楚國中央政府同樣是周式貴族制政體的一環,故楚國地方政府的分權制衡,並不反映楚國中央政府可以集中權力;反之,楚國中央政府可能也是分權制衡,其政治權力由楚王與貴族共享。整個楚國從中央到地方沒有一個人能夠享有完全的權力,楚王也無法遂行專制獨裁的君主集權制,戰國楚國更近於貴族制國家,而非君主專制國家。[22]

而考古學者也指出戰國楚墓的特徵為級別多、區隔小,反映貴族階層的權力穩固而強大;戰國秦國國君與貴族墓的規模落差巨大,反映國君權力強大、貴族權力萎縮。這樣的區別可能來自於秦國的商鞅變法。[23]不管地方行政,還是墓葬等級,上述諸種歷史現象似乎折射出戰國秦楚政體確有本質之別。若將楚國稱為周式貴族制政體,其郡縣制稱為“周式郡縣制”;戰國秦國或可稱為君主專制政體,其郡縣或可稱為“秦式郡縣制”。相較於秦國貴族的孱弱,楚國的周式貴族制政體可能導致整體官僚行政效率低落,無法有效動員國力,是楚國最終遂被秦所滅的原因之一。如果秦國沒有統一天下,中國歷史的走向不無可能產生變化,而“周式郡縣制”對兩千年來傳統中國地方政制的影響可能更大。

第二編:地方政府與中央集權的關係

第一章:殖民社會——里耶秦簡所見的洞庭郡

中央政府設置地方政府,是為了有效統治地域社會與基層人民。本書第一編初步探討了古代中國地方政府如何形成,其中戰國秦郡統治權力逐步完備、從軍區到地方政府的發展歷程,應反映了秦國中央政府的郡縣制改革藍圖。但製造“地方政府”只是一種手段,秦郡統治權力的完備化、發展成“地方政府”,並非目的本身,中央政府改革秦郡的根本目的是為了讓秦郡能夠有效貫徹中央政府的意志,達成中央集權的目標。因此地方政府與中央集權的關係,是本書第二編的主題。

嚴耕望雖通論秦漢地方政制,但他自承“大抵秦及西漢初年之制已不能詳”,[24]故他強調漢承秦制的脈絡,根據《漢書·百官公卿表》、《續漢書·百官志》“秦官”、“皆秦制也”等材料,[25]探討秦代地方政制。此法雖有助於探討秦制,卻只能著重於秦漢地方政府相同之處,對秦漢之際地方政府的變遷難免揭露不足。近年出土秦簡恰恰揭示出不少秦漢之際地方政府的變遷,稍稍彌補了嚴耕望當年的缺憾。

里耶秦簡是目前唯一大量公布的秦代地方政府檔案文書,本章針對里耶秦簡所見的洞庭郡進行個案研究,指出洞庭郡遷陵縣所見戍卒均為外郡人,所見官吏即便是最低級的屬吏亦為外郡人,外來官吏、戍卒、百姓與刑徒共同構成了移民社會;而當地人似無合法的武力、政治權力甚至城內的居住空間,秦人在當地是高高在上的外來征服者,秦文化是強勢的外來文化,故當地甚至可視為殖民社會,洞庭郡遷陵縣是“強政府,弱社會”的代表。

“羈縻”是傳統中國統治邊疆、深山最常見的方式,秦中央政府卻對僻遠南荒實行如此嚴密的殖民統治,[26]對平原地區、東方六國甚至關中地區的統治力度便不難想像。循此而論,秦郡是中央政府統治地方社會的有力工具,是中央集權不可或缺的手段。秦朝國家機器如此激烈運轉,應與當時流行的法家思想有密切關係,而秦二世即亡之因,似可思之過半矣。

第二編:地方政府與中央集權的關係

第二章:監察相司──三府分立的秦代郡制

秦郡是秦中央政府統治地方社會的有力工具。但有力的工具是一柄雙面刃,既可刺傷別人,亦可能刺傷自己。秦中央政府面對職權逐漸完備的秦郡,不可能不有所戒心,正如《韓非子》的描述:

出軍命將太重,邊地任守太尊,專制擅命,徑為而無所請者,可亡也。[27]

本章根據里耶及岳麓秦簡指出,秦統一天下之後,秦郡不再是郡守獨大,而是三府分立的鼎足之局:郡守獨攬財政權,郡尉獨攬人事權,郡監御史獨攬律令、地圖等特殊資訊的傳播權,秦郡三府分別獨佔了其餘二府無法染指的重要權力,守府、尉府、監府皆在郡之行政運作上扮演了不可或缺的一角。而秦郡之司法權由郡守與郡監御史分割(郡守負責讞獄、郡監御史負責舉劾),郡之日常軍事權由郡守與郡尉分割(郡守管理兵器、郡尉管理戍卒),戰時三府包括監府皆可帶兵作戰,在在體現了秦郡三府監察相司的行政精神。正因如此,秦郡屬縣須向郡守、郡尉甚至中央的內史上計,其上級長官不只一人,而單一郡府亦無法專權獨斷,全面控制屬縣。

過去嚴耕望主張秦漢地方政府為“長官元首制”。根據新出秦簡,秦代地方政府並未採行長官元首制,漢郡的長官元首制是從秦郡三府分立之制變革而來。整體而言,秦郡沒有單一獨大的長官,郡守、郡尉、郡監御史皆是秦郡長官。秦郡行政的特色為守府、尉府、監府各自擁權、相互制衡,屬縣不僅要面對三位各自獨立的郡長吏,部分事務更須直接面對中央政府。秦代中央政府對地方不僅層層監察,同一行政科層之間亦加以分割,不使任何一個官吏、官署獨攬大權。故曹魏夏侯玄認為:

始自秦世,不師聖道,私以御職,姦以待下;懼宰官之不脩,立監牧以董之,畏督監之容曲,設司察以糾之;宰牧相累,監察相司,人懷異心,上下殊務。[28]

這樣的“秦式郡縣”反映了“法家式地方行政”的理念,應是秦郡權力越來越大後,秦中央政府的因應措施。既加以利用,復予以監察,兩千年來傳統中國中央政府對地方政府的態度大抵不外如是。

第二編:地方政府與中央集權的關係

第三章:廢郡除縣——漢初齊楚無郡論

既然地方政府並不總是中央集權的萬靈丹,也就不一定有存在的必要。秦漢中央政府在必要時刻廢郡除縣,史籍斑斑可考。本章想探討的是更加極端的類型:漢初諸侯王國僭擬中央朝廷,是否有自行廢除郡縣的權力?漢初諸侯王國的疆域大小遠不如漢朝,是否可能全面廢郡,以縣為一級政區,不採行地方政府二級制?上述問題看似異想天開,但兩百年前的乾嘉考據名家錢大昕已曾考證過漢初諸侯王國是否設郡,[29]足見此問題並非想當然耳的常識,存在深究的可能。

漢初齊楚二國各自出土數千方性質有別的官印、封泥,屬於郡級者卻一方也沒有,經過嚴密考證並排除各種可能的解釋,本章指出漢初齊楚二國廢郡應是目前最合理的解釋。相較於封建制,郡縣制一般被視為有利於中央集權。然而漢初諸侯王國感到郡制無益於王國自身的中央集權時,廢郡之舉也就提上日程。雖然漢初諸侯王國廢郡、無郡只是局部、特殊的現象,但當郡縣化中央集權的歷史主流已幾成教條時,揭示廢郡、無郡的現象,探索當時的逆流、伏流,有助於我們反思地方政府的本質並不只是中央集權的工具,郡縣制的發展亦可能走向地方分權。也因如此,長官不世襲的郡縣制,才會成為兩千年來傳統中國地方政府的首選。因為相較於裂土封疆的封建制,廢郡除縣的成本與風險要低上許多。二、從“郡縣城邦”到“共治天下” 總結上述,戰國秦至漢初的郡制,從軍區逐步發展成職權完備的地方政府,但一直具備中央外派的性質,是中央集權的有效工具。郡制既可協助中央政府遂行殖民統治,同時又受到中央政府嚴密監察,必要時甚至可被廢除,不會尾大不掉。就中央集權的角度言之,這樣的地方政府似乎已再理想不過,無須再行變革。

然而隨著漢初中央政府廢除了秦代的郡監御史,改採郡守、郡尉並行的郡制,堪稱理想的三府分立之秦代郡制直如曇花一現。到了西漢中晚期,郡尉甚至成為嚴耕望所謂的“佐官”,無論地位、職權還是秩級,均不再能與郡守相頡頏。此時郡守已然獨大,掌握六項重要權力:[30]第一,對郡府官吏的控制權;[31]第二,對屬縣行政的控制權;第三,向中央薦舉郡內吏民之權;第四,對刑獄的決斷權;[32]第五,對財政的支配權;第六,對地方軍隊的支配權。嚴耕望所謂的“長官元首制”,雖不適用於秦至漢初的郡縣制度,用來指涉西漢中晚期以後的“漢式郡縣”,目前仍恰如其分。故從秦到西漢中晚期百多年的時間,郡制竟然經歷了從“三府”到“二府”再到“一府”的劇烈變革,其緣由不能不引起我們深思。

從“三府分立”到“一府獨尊”,郡制的變革動力究竟為何?製造“地方政府”究竟是要製造怎樣的地方政府?如果三府分立的秦代郡制服膺於中央集權的目標,那“三府分立”的破壞恰可說明中央集權不是形塑地方政府的唯一因素。從中央集權與地方分權的兩極光譜來看,地方政府還須兼顧地方分權的目標與機能。因此完全服膺於中央集權的秦代郡制,並非理想的地方政府。西漢中晚期郡制轉向長官元首制,趨於地方分權,自有其制度發展的內在動力。

正如中央集權不是形塑地方政府的唯一因素,地方分權也不是。從“三府”到“二府”再到“一府”,郡制趨於地方分權的發展歷程極其自然流暢,很容易令人以為是自然而然的歷史趨勢,忽視實際歷史進程中存在曲折、偶然、逆流等各種多元的演變可能。最終在西漢中晚期勝出的長官元首制,固然有著地方政府發展的內在動力,卻不宜簡單視為歷史的必然。否則戰國秦郡往三府分立的中央集權方向發展,又該如何解釋?如果兩者都是自然發展的歷史趨勢,為何會南轅北轍?參照“天下大勢,分久必合,合久必分”之說,將地方政府的變遷過程理解為在中央集權與地方分權的兩極光譜之間不斷擺盪,固然可信。[33]但除非擺盪符合必然規律,否則其間的轉折與演進終究無法準確預測。既然每個轉折點都有其獨特性,我們就有必要一一為其尋求獨立的歷史解釋。

因此只從中央集權與地方分權的二元角度去解釋地方政府的演變是不夠的,[34]我們必須追問戰國秦郡為何趨於中央集權?西漢之郡為何趨於地方分權?如果制度發展的內在動力無法解釋制度自身,那從制度發展的外在推力入手,便不失為一條值得考慮的取徑。看似巧合、但似乎並非巧合的是,這段時期的思想史演變正與郡縣制的演變若合符節。既然三府分立的秦代郡制深受法家思想所形塑,推測西漢中晚期的郡制趨於地方分權,與儒家思想的興起有關,或非無根之論。學界過去探討儒家與法家的地方行政理念,往往過於重視“封建”與“郡縣”之辨。[35]事實上儒家與法家的郡縣制理念亦有差異,[36]“百代猶行秦法政”之說掩蓋了漢代以降兩千年無數儒生士人在郡縣制上投注的心力。[37]顧炎武“寓封建之意於郡縣之中”的思想,可能早在西漢便有儒生將之實踐。漢代循吏不僅在地方行政上發揚儒家的教化理念,貫徹“儒家式地方行政”,[38]更可能是“漢式郡縣”的主要形塑者。制度演變的深層解釋,不能不涉及思想與社會層面,“漢式郡縣”與儒家的關係值得深入求索。[39]

“漢式郡縣”雖往地方分權的方向發展,但終究不比封建邦國,加上州刺史的監察等影響,“漢式郡縣”並未趨於地方割據、尾大不掉的極端,兼顧了中央集權與地方分權的理想,正如嚴耕望所言:“是以中央集權之形式宏地方自治之實效矣。”而《資治通鑑》記載漢宣帝之言:“與我共治天下者,其惟良二千石乎!”[40]在一定程度上反映西漢後期在中央擁有專制皇權的皇帝,承認地方郡守是皇權的代理人,與“漢式郡縣”共享皇權的行使權。漢唐近千年皇帝與地方長官“共治天下”的行政格局,遂得以形成。這一看似尋常的“常識”,在西漢中期以前並不尋常。正如本書所言,戰國秦至漢初的郡制,或為軍區、或為三府分立的“秦式郡縣”、或有強烈的中央外派性質,均與“漢式郡縣”有較大距離,不具備與皇帝“共治天下”的功能。我們所熟悉的“漢式郡縣”,是在戰國至西漢多元且漫長的帝國治理歷程中,方得以脫穎而出。從“郡縣城邦”到“共治天下”的歷史脈絡,正是本書對“漢式郡縣”形成期的概括,也是本書對秦漢人如何製造“地方政府”的回答。

附記:初稿刊於復旦大學歷史系、《中國中古史研究》編委會編,《中國中古史研究(第7卷):“何謂制度”專號》(上海:中西書局,2019),頁333-349;發表前曾以不同名稱在各地宣讀,汲取師友意見,如北京大學中國中古史研究中心(2014.6);武漢大學歷史學院、古代中國研究青年學者研習會主辦,“古代中國研究青年學者研習會(六)——武漢場”(2016.5.25);復旦大學歷史系主辦,“何謂‘制度’?——中古制度文化新研學術工作坊”(2018.5.26-27,上海);北京清華大學歷史系主辦,“古代中國國家研究的新探索工作坊”(2018.11.16-19);中正大學歷史系、古代中國研究青年學者研習會主辦,“古代中國研究青年學者研習會(八十八)——中正場(三)”(2018.12.27,嘉義)。

[1] 參楊寬,《戰國史》(臺北:臺灣商務印書館,1997年增訂本)。

[2] 參嚴耕望,《中國地方行政制度史甲部——秦漢地方行政制度》(臺北:中央研究院歷史語言研究所, 1990年三版)。

[3] 參杜正勝,《周代城邦》(臺北:聯經出版公司,1979);杜正勝,《編戶齊民——傳統政治社會結構之形成》(臺北:聯經出版公司,1990)。

[4] 碎片化的史學概念來自於西方,參弗朗索瓦·多斯(François Dosse)著,馬勝利譯,《碎片化的歷史學:從〈年鑒〉到“新史學”》(北京:北京大學出版社,2008)。中國史領域裡則以近代史研究的爭論最為激烈,可參考羅志田,《非碎無以立通:簡論以碎片為基礎的史學 》,《近代史研究》2012年第4期(北京),頁10-17。

[5] 若接受嚴耕望主張秦漢地方行政重心在郡的說法,本書以郡為研究主題便十分自然。但紙屋正和根據傳世文獻主張漢初地方行政重心在縣,2001年張家山漢簡公布後,他仍持舊說,認為《二年律令》反映的只是制度,目前可考的漢初地方行政實例,仍反映漢初地方行政重心在縣。參紙屋正和,《前漢前半期における地方行政の狀況》,《福岡大學人文論叢》第13卷第4期、第14卷第1期(1982),後據張家山漢簡大幅修改、增補收入氏著,《漢時代における郡縣制の展開》(京都:朋友書店,2009),頁41-183;朱海濱譯,《漢代郡縣制的展開》(上海:復旦大學出版社,2016),頁28-136。廖伯源亦根據尹灣漢簡指出西漢晚期東海郡屬縣的賦稅,乃各縣自行將上繳的錢貨運輸至中央,郡只負責統籌與上計,地方行政重心在縣。其主張西漢晚期地方行政重心亦在縣,更進一步反對嚴耕望之說。參廖伯源,《〈東海郡下轄長吏不在署、未到官者名籍〉釋證》,收於氏著,《簡牘與制度》增訂版(桂林:廣西師範大學出版社,2005),頁179-213。鄒水杰立場則更為堅定,他全面考察兩漢郡縣關係,明確主張郡代縣治民之例大抵為有能力、勇於任事的郡長官的個人行為,縣的整體行政功能不下於郡,漢代地方行政重心一直在縣不在郡。參鄒水杰,《兩漢縣行政研究》(長沙:湖南人民,2008)。廖伯源、鄒水杰之說雖不無道理,但完全否定郡是地方行政的重心,不免惹人疑竇。就郡縣行政分層分工的角度而論,郡是縣的上級,縣是郡的下屬:郡決策,則縣執行;郡監察,則縣上報。強調決策,則郡為地方行政的重心,縣僅為其附屬;強調執行,則縣為地方行政的重心,郡無所作為。只要郡縣的上下級關係存在,上述郡縣的分工關係大抵萬變不離其宗,嚴耕望主郡,廖伯源、鄒水杰主縣,不免各有所得、亦各有所蔽。若從整體國家體制的角度,將中央納入考慮,則行政重心的判定更顯複雜。中央決策,則郡縣皆負責執行;中央直接推行具體政令,則郡縣直如扯線木偶;中央又可釋出部分決策權給郡、甚至縣,使中央與地方皆有一定的決策權。郡縣上有中央、下有鄉里,實為國家行政的中間層級,既非單純決策、又非純粹執行,可謂既決策又執行。郡縣面對不同事務,必然有不同的決策或執行權。只有將史料分門別類,對郡縣官吏的職權、組織、規模等問題一一分疏,並坦率承認史料的空白、己說的弱點,漢代地方行政重心在郡或在縣的爭論才可能取得突破。無論如何,本書以郡為中心,必有所敝。未來應重新研究戰國秦漢的“縣”,取得更進一步的認識。參游逸飛,《戰國秦漢郡縣制研究新境--以中文成果為主的檢討》,《中國史學》第24卷(2014,東京),頁71-86。

[6] 參周振鶴,《縣制起源三階段說》,《中國歷史地理論叢》1997年第3期(西安),頁23-38,後收入氏著,《周振鶴自選集》(桂林:廣西師範大學出版社,1999),頁1-14。

[7] 見楊伯峻,《春秋左傳注》(北京:中華書局,2000),頁1614。這是目前所見“郡”最早的記載,顯然並非後世郡下轄縣的郡縣關係,土口史記甚至主張不宜因為名稱相同,便將不同時期的“郡”“縣”比附為一。參土口史記,《先秦時代の領域支配》(京都:京都大學學術出版會,2011),頁155。必須指出《國語·晉語》記載晉公子夷吾對秦公子之言:“君實有郡縣,且入河外列城五。”時代早於趙簡子。見[清]徐元誥著,王樹民、沈長雲點校,《國語集解》卷8(北京:中華書局,2002),頁296。但童書業指出《左傳》記載此處晉公子夷吾之言時,未見“郡縣”一詞,進而主張“郡縣”連稱反映郡下轄縣之制,此非春秋秦國所能有,《國語》的“郡縣”只能是戰國以後竄入之語。參童書業著,童教英整理,《春秋左傳研究》(北京:中華書局,2006),頁185。

[8] 參黃盛璋,《試論三晉兵器的國別和年代及其相關問題》,《考古學報》1974年第1期(北京)頁13-43,後收入氏著,《歷史地理與考古論叢》(濟南:齊魯書社,1982),頁89-147;《秦兵器分國、斷代與有關制度研究》,收於吉林大學古文字研究室編,《古文字研究(第21輯)》(北京:中華書局,2001),頁227-285。進一步的研究可參考下田誠,《中國古代國家の形成と青銅兵器》(東京:汲古書院,2008)。

[9] 秦惠文王前元十年(西元前328年),秦方獲得魏上郡十五縣。這也是王五年上郡疾戈的紀年不能是秦惠文王前元五年的主要理由:秦上郡乃承繼魏上郡而來,秦惠文王前元五年時秦既未獲得魏上郡之地,便應未設置上郡,不會出現上郡郡守監鑄的秦戈。

[10] 參蘇輝,《秦三晉紀年兵器研究》(上海:上海古籍出版社,2013),頁194。歷史地理學者探討傳統中國政區層級多寡時,通常只計入縣以上的政區,不計入鄉與里。參周振鶴,《兩千年三循環── 行政區劃的層級變遷》,收於周振鶴主編,《中國行政區劃通史── 總論》(上海:復旦大學出版社,2009),頁47-65。

[11] 參工藤元男,《秦の內史── 主として睡虎地秦墓竹簡による》,《史學雜誌》第90卷第3期(1981,東京),頁275-307;江村治樹,《雲夢睡虎地出土秦律の性格をめぐって(法制史上の諸問題)》,《東洋史研究》第40卷第1期(1981,京都),頁1-26;後收入氏著,《春秋戰國秦漢時代出土文字資料の研究》(東京:汲古書院,2000),頁677-705。中譯本見工藤元男著,徐世虹譯,《秦內史》,收於劉俊文主編,《日本中青年學者論中國史── 上古秦漢卷》(上海:上海古籍出版社,1995),頁296-327;廣瀨薰雄、曹峰譯,《內史的改組與內史、治粟內史的形成》,收於氏著,《睡虎地秦簡所見秦代國家與社會》(上海:上海古籍出版社,2010),頁18-49;江村治樹著,單印飛譯,《雲夢睡虎地出土秦律的性質》,收於楊振紅、鄔文玲編,《簡帛研究二○一四》(桂林:廣西師範大學出版社,2014),頁326-342。

[12] 參栗勁,《秦律通論》(濟南:山東人民出版社,1985),頁409。

[13] 參黃盛璋,《雲夢秦簡辨正》,《考古學報》1979年第1期,頁1-26,後收入氏著,《歷史地理與考古論叢》,頁43。

[14] 相關律文斷代根據晏昌貴,《秦簡“十二郡”考》,收於北京大學中國古代史研究中心編,《輿地、考古與史學新說── 李孝聰教授榮休紀念論文集》(北京:中華書局,2012),頁114-127。

[15] 參郭洪伯,《“郡守為廷”── 秦漢時期的司法體系》,宣讀於北京大學歷史學系主辦,“第八屆北京大學史學論壇”(2014年3月24日,北京)。陳長琦已初步指出該條法律反映之前秦郡沒有司法權,參陳長琦,《郡縣制確立時代論略》,《河南大學學報》1987年第1期(開封),頁24-30,後收入氏著,《戰國秦漢六朝史研究》(廣州:廣東人民出版社,2001),頁1-16。

[16] 參閻步克,《西漢郡國官的秩級相對下降》,收於氏著,《從“爵本位”到“官本位”:秦漢官僚品位結構研究》(北京:三聯書店,2009),頁342-369。

[17] 參侯旭東,《告別線性歷史觀(代序)》,收於氏著,《寵:信—任型君臣關系與西漢歷史的展開》(北京:北京師範大學出版社,2018),頁1-16。

[18] 參杜正勝,《編戶齊民——傳統政治社會結構之形成》(臺北:聯經出版公司,1990),頁124-125;周振鶴,《假如齊國統一天下》,《二十一世紀》1995年4月號(香港),頁103-110,後收入氏著,《學臘一十九》(濟南:山東教育出版社,1999),頁225-239。

[19] 參陳偉,《包山簡所見楚國的宛郡》,《武漢大學學報》1998年第6期(武漢),頁105-108,後收入氏著,《新出楚簡研讀》(武漢:武漢大學出版社,2010),頁1-7。鄭威指出春秋時期陳、蔡、葉等楚國縣公皆曾兼領数縣,此或為楚國郡制的濫觴。參鄭威,《從縣邑之縣到郡縣之縣── 春秋戰國之際楚國縣制的演變》,收於劉玉堂編,《楚學論叢(第2輯)》(武漢:湖北人民出版社,2012),頁111-123。

[20] 參鄭威,《吳起變法前後楚國封君領地構成的變化》,《歷史研究》2012年第1期(北京),頁24-35。

[21] 參李峰著,吳敏娜等譯,《西周的政體:中國早期的官僚制度和國家》(北京:三聯書店,2010)。

[22] 參閻步克,《政體類型學視角中的“中國專制主義”問題》,《北京大學學報》2012年第6期(北京),頁28-40。

[23] 參羅泰(Lothar von Falkenhausen)著,吳長青、張莉、彭鵬等譯,《宗子維城:從考古材料的角度看公元前1000至前250年的中國社會》(上海:上海古籍出版社,2017);梁雲,《戰國時代的東西差別:考古學的視野》(北京:文物出版社,2008)。

[24] 見嚴耕望,《中國地方行政制度史甲部——秦漢地方行政制度》,頁144。

[25] 見[東漢]班固著,[唐]顏師古注,西北大學歷史系標點,傅東華校勘,《漢書》卷19上(北京:中華書局,1962),頁742;[西晉]司馬彪,《續漢書》,收於[南朝宋]范曄著,宋雲彬等點校,《後漢書》志28(北京:中華書局,1965),頁3623。

[26] 魯西奇指出武力征服是秦漢以降中央政府統治南方的基礎。就此而言,洞庭郡遷陵縣之例並不特殊。但魯西奇同樣指出秦漢以降中央政府對社會的控制有地域差異。參魯西奇,《中國歷史發展的五條區域性道路》,《學術月刊》2011年第2期(北京),頁120-129;魯西奇,《王朝國家的社會控制及其地域差異--以唐代鄉里制度的實行為中心》,《陝西師範大學學報》2019年第1期(西安),頁156-169。就洞庭郡遷陵縣而言,東漢以後中央政府的直接統治逐步退出湘西北山地,直至明清當地仍以土司統治為主,既反映傳統中國南方版圖的區域差異,也凸顯了秦朝在此地遂行直接統治的特殊性。

[27] 見[清]王先慎著,鍾哲點校,《韓非子集解》卷5《亡徵》(北京:中華書局,1998),頁112。《史記·六國年表》還記載秦昭襄王六年“蜀反,司馬錯往誅蜀守煇。”見[西漢]司馬遷著,[南朝宋]裴駰集解,[唐]司馬貞索隱,[唐]張守節正義,顧頡剛等點校,《史記》卷15(北京:中華書局,1959),頁736。但據《秦本紀》與《樗里子甘茂列傳》的“蜀侯煇”,“蜀守煇”似為“蜀侯煇”之誤,並非邊地郡守反叛之例。

[28] 見[西晉]陳壽著,[南朝宋]裴松之注,《三國志》卷9(北京:中華書局,1959),頁296。

[29] 見[清]錢大昕著,方詩銘、周殿傑點校,《廿二史考異(附:三史拾遺、諸史拾遺)》(上海:上海古籍出版社,2004),頁58。

[30] 參嚴耕望,《中國地方行政制度史甲部——秦漢地方行政制度》,頁76-97;日本學界早期的研究情況雷同,參紙屋正和著,朱海濱譯,《漢代郡縣制的展開》。

[31] 例如西漢中期以後郡縣可自行任命屬吏,不受上級政府干預。而西漢初年的張家山《二年律令》是嚴耕望未見的新史料,其中規定郡與中央太史均可考試、任命屬縣之史,中央太史更可考試、任命郡卒史與縣令史。由此可見漢郡的人事權並非一味擴張,而是或放或收:一方面放棄縣吏的任命權,使縣的地方行政權力得以完整;一方面向中央政府爭取郡吏的任免權,使郡自身的地方行政權力亦得而完整。見本書第二章。

[32] 嚴耕望所引實例大抵皆為西漢中期以後的酷吏。陳蘇鎮根據張家山漢簡指出漢初地方司法事務主要由縣負責,郡則監察縣的司法判決。周長山肯定其說。如此一來,從漢初至西漢中期,郡的司法職權便有所變遷:從監察縣級司法的執行,發展為干預縣級司法的執行,甚至褫奪縣的司法權。參陳蘇鎮,《漢初王國制度考述》,《中國史研究》2004年第3期(北京),頁27-40,後收入氏著,《兩漢魏晉南北朝史探幽》(北京:北京大學出版社,2013),頁139-156;周長山,《漢代地方政治史論── 對郡縣制度若干問題的考察》(北京:中國社會科學出版社,2006),頁45-93。鄒水杰則認為嚴耕望對酷吏例證的解釋,實有“將特殊史料普遍化之嫌”。張家山漢簡《二年律令》記載的是一般制度,比酷吏的例證更加可靠,甚至可能反映整個兩漢的情況。參鄒水杰,《兩漢縣行政研究》,頁341。然而根據《二年律令》構建整個西漢甚至兩漢的郡縣行政關係,亦有可能是誤將《二年律令》的漢初特徵視為西漢乃至兩漢的普遍情況,與嚴耕望一同墮入以特殊為普遍的陷阱。畢竟在西漢中期至東漢的出土律令及司法文書簡公布前,《二年律令》與《酷吏傳》的差異,既可能是漢初與西漢中期以後的時代差異,亦可能為一般律令與特殊案例的差異,嚴耕望之說目前仍不宜輕易否定。籾山明解讀居延新簡的《候粟君所責寇恩事》冊書,認為居延縣與甲渠候官的案件程序未完,尚待居延都尉府審判。其說若是,似為東漢初年之郡擁有“幾乎絕對之判決權”的證據。參籾山明著,李力譯,《居延出土的冊書與漢代的聽訟》,收於氏著,《中國古代訴訟制度研究》(上海:上海古籍出版社,2009),頁110-144。此外《續漢書·百官志》記載郡國“秋冬遣無害吏案訊諸囚,平其罪法”,反映東漢之郡的司法權可能不限於監察。見《後漢書》志28,頁3621。

[33] 參周振鶴,《兩千年三循環--行政區劃的層級變遷》,收於周振鶴主編,《中國行政區劃通史:總論》,頁47-65。

[34] 中央集權與地方分權的二元對立、此消彼長之勢,實以政府權力有一定的大小為前提。如此一來,中央政府集權才必然導致地方政府權力削弱,地方政府分權也必然導致中央政府權力削弱。如果考慮到政府之外尚有社會,中央政府與地方政府均可向社會攫取權力,不一定要相互爭權,那中央集權與地方分權的關係就不再是你死我亡。從社會的角度觀察中央與地方政府的權力運作,無疑有其必要。

[35] 參蕭公權,《中國政治思想史》(臺北:聯經出版公司,1982)。

[36] 秦暉曾經提出“儒家吏治觀”與“法家吏治觀”的對應概念,並列舉兩者十餘種差異,其中“主信臣忠,用人不疑”與“以私制私,設事防事”的差異,與本書若合符契。參秦暉,《西儒會融,解構“法道互補”--典籍與行為中的文化史悖論及中國現代化之路》,收於氏著,《傳統十論--本土社會的制度、文化及其變革》(上海:復旦大學出版社,2003),頁167-248。

[37] 參李宗翰,《馬端臨之封建論與郡縣國家觀》,《新史學》第22卷第4期(2011,臺北),頁5-53。

[38] 參余英時,《漢代循吏與文化傳播》,收於氏著,《中國思想傳統的現代詮釋》(臺北:聯經出版公司,1987),頁167-258。

[39] 同樣值得注意的是漢初郡監御史的廢除,也可能受到當時流行的黃老思想影響。主張因循無為的黃老思想固然不事更張,但省三府為二府,適度簡化繁瑣的法家式地方行政,當然可能是黃老思想的實踐。從“三府”到“二府”再到“一府”的郡制變革,其外在推力似乎可以聯繫到從“法家”到“道家”再到“儒家”的思想史三階段演變。

[40] 見[北宋]司馬光著,[元]胡三省注,《資治通鑑》卷196(臺北:宏業書局,1993),頁6184-6185。此記載本於《漢書·循吏傳》記載漢宣帝之言:“庶民所以安其田里而亡歎息愁恨之心者,政平訟理也。與我共此者,其唯良二千石乎!”見《漢書》卷89,頁3624。雖然《漢書》並未使用“共治天下”一詞,但《通鑑》的記載並不完全是司馬光受北宋“與士大夫共治天下”的政治思想影響,所提出的獨特詮釋。因為唐人編纂的《晉書》便有三處提及漢宣帝與郡守“共治天下”,見[唐]房玄齡等著,吳則虞點校,《晉書》卷69、75、111(北京:中華書局,1974),頁1840、1988、2855。類似觀念還可追溯至北齊時編纂的《魏書》,裏頭有北魏皇帝自稱與“牧民者”或“刺史守令”“共治天下”的記載,見[北齊]魏收著,唐長孺等點校,《魏書》卷7上、9(北京:中華書局,1974),頁143、230。因此我認為《漢書》雖未使用“共治天下”一詞,但其意已與後世的“共治天下”相當。

(編者按:本文收稿時間爲2022年1月4日16:44。)