- 發布時間:2024-11-23 19:33:55 瀏覽次數:1322

- 古代的簽署、書寫筆跡和辨偽暗記

-

(中研院歷史語言研究所) 「夫事之可驗,莫如手書,

而亦有不可盡據者。」

-真德秀《大學衍義》-古代用毛筆或不同的筆書寫,每人筆跡如人之面,都有不同。人們很早即知可從筆跡辨識書寫是否出於本人之手,或由他人代筆或偽造。

一. 一個楔子: 使徒保羅簽署的書信

在古代西方世界,簽署和筆跡問題較早為人所知的例子大概要數基督教使徒保羅寫給各地教友或教會的書信。保羅每在書信最後問候收信的朋友,並常常說明是由他親筆或由某某人代寫。通常由他親筆(如《新約》〈哥林多前書〉、〈加拉太書〉、〈歌羅西書〉),也有由他口授,他人代筆(如〈羅馬書〉明確說請一位名叫德提Titius的代筆)。最有趣的是保羅在一封信的末尾提醒收信人注意他的筆跡,這樣就可以辨別以後的信件是否為親筆。〈帖撒羅尼迦後書〉的末尾寫道:

我—保羅親筆向你們問安,凡我的信都有這樣的簽署。我的筆跡就是這

樣。願我們主耶穌基督的恩惠與你們眾人同在! (3:17-18)

With my own hand I write this: Greetings from Paul. This is the way I sign every letter; this

is how I write. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all.

保羅眾多書信中特別提到辨別筆跡的僅此一封。先前保羅曾寫一信給帖撒羅尼迦的教會,並在信中囑咐將他的信「宣讀給眾兄弟聽」(〈帖撒羅尼迦前書〉5:27)。在宣讀時,可能曾有人質疑信是否出自保羅本人。因為那個時代不是人人識字,人人都會寫信。尤其在基督教傳教初期,傳教對象主要是社會的中下層,信眾十之八九為文盲,口頭宣讀信件和請人代筆寫信都極平常。保羅在後一封給帖撒羅尼迦教會的信中特別提到自己親筆簽署,並說以此信的簽署筆跡為準。今天我們雖難以確知曾發生何事,很可能是希望消除該地教友對其書信曾有的疑慮。保羅所說,如果和英國北部古羅馬長城雯都蘭達(Vindolanda) 邊塞遺址出土一、二世紀的木牘書信簽署比較,可知這確實是那個時代羅馬書信的習慣—信本身由他人代筆,發信者則自行簽署和寫下問候語。[1] 古代中國呢?

二. 簽署和書寫筆跡

中國在使用簡帛書寫為主的時代,不論公文書或私人書信常請人代筆,有時公文書的簽署都可能是由屬下代簽。保證公文書和書信真實性、權威性和私密性的通常並不是像今天一樣的親筆簽名,而是在木檢凹槽封泥上加蓋公私璽印。[2] 因此秦漢時代從皇帝到有印在手的大小官吏,都用綬帶將代表身分和權力的璽印繫在自己的腰帶上,一則隨時備用,一則防止他人冒用。[3]

由於代筆太通常,收信者常會懷疑信件的真實性,也容易引起對發信人真實意圖的揣測。因此,也常見古人為示慎重,不容懷疑,特別親筆,並於信末注明「手書」、「自書」、「手記」或「手筆」。不論公文或書信,如果收發雙方相知,有過書信或其他形式的文字往來,一見筆跡即能辨別是親筆或代書。中國古代文獻中相關的記載不少。較早的一例見於漢武帝從筆跡識破齊人少翁偽作牛腹中帛書一事。《史記•孝武本紀》載:

齊人少翁以鬼神方見上。上有所幸王夫人,夫人卒,少翁以方術蓋夜致王夫人及竈鬼之貌云,天子自帷中望見焉。於是乃拜少翁為文成將軍,賞賜甚多,以客禮禮之。文成言曰:「上即欲與神通,宮室被服不象神,神物不至。」乃作畫雲氣車,及各以勝日駕車辟惡鬼。又作甘泉宮,中為臺室,畫天、地、泰一諸神,而置祭具以致天神。居歲餘,其方益衰,神不至。乃為帛書以飯牛,詳弗知也,言此牛腹中有奇。殺而視之,得書,書言其怪,天子疑之。有識其手書,問之人,果偽書。於是誅文成將軍而隱之。

此事也見於《史記•封禪書》而文詞小異,直言武帝識破牛腹中帛書乃少翁手書:

文成…乃為帛書以飯牛,詳不知,言曰此牛腹中有奇。殺視得書,書言甚怪。天子識其手書,問其人,果是偽書,於是誅文成將軍,隱之。

這位文成將軍太過大意或過於自信,假造帛書竟然不知變化筆跡或請人代書而遭武帝識破。類似的事又發生在三國曹魏。《三國志•魏書•國淵傳》:

時有投書誹謗者,太祖疾之,欲必知其主。淵請留其本書,而不宣露...吏因請使作箋,比方其書,與投書人同手。收攝案問,具得情理。

「比方其書」即核查比對書跡,「同手」即同筆跡,國淵和漢武帝一樣由筆跡識破奸偽。

魏晉以後進入使用紙張書寫為主的時代,書法受到重視,士人講究展現具個人特色的筆法和風格。此時書法名家輩出,學習和臨摹名家書法也幾乎同步空前發展。正因為重視個人特色,又講求臨摹學習,大家對書風和筆跡的纖毫同異變得特別敏感,要模仿筆跡,瞞天過海,益發不易。晉惠帝時賈后逼迫惠帝太子遹醉後寫「自了」信的故事可為一證。這一故事也證明辨識筆跡成為其時確認書寫者為何人和定罪的關鍵。故事主要見《晉書•愍懷太子傳》:

賈后將廢太子,詐稱上不和,呼太子入朝。既至,后不見,置于別室,遣婢陳舞賜以酒棗,逼飲醉之。使黃門侍郎潘岳作書草,若禱神之文,有如太子素意,因醉而書之,令小婢承福以紙筆及書草使太子書之。文曰:「陛下宜自了;不自了,吾當入了之。中宮又宜速自了;不了,吾當手了之。并謝妃共要剋期而兩發,勿疑猶豫,致後患。茹毛飲血於三辰之下,皇天許當掃除患害,立道文為王,蔣為內主。願成,當三牲祠北君,大赦天下。要疏如律令。」太子醉迷不覺,遂依而寫之,其字半不成。既而補成之,后以呈帝。帝幸式乾殿,召公卿入,使黃門令董猛以太子書及青紙詔曰:「遹書如此,今賜死。」遍示諸公王,莫有言者,惟張華、裴頠證明太子。賈后使董猛矯以長廣公主辭白帝曰:「事宜速決,而群臣各有不同,若有不從詔,宜以軍法從事。」議至日西不決。后懼事變,乃表免太子為庶人,詔許之。於是使尚書和郁持節,解結為副,及大將軍梁王肜、鎮東將軍淮南王允、前將軍東武公澹、趙王倫、太保何劭詣東宮,廢太子為庶人。

《晉書•張華傳》所載有可補以上所記之處。《資治通鑑》卷八十三,惠帝元康九年曾綜合以上二傳,重述故事首尾如下:

於時朝野咸知賈后有害太子之意,中護軍趙俊請太子廢后,太子不聽。… 十二月,太子長子虨病,太子為虨求王爵,不許。虨疾篤,太子為之禱祀求福。賈后聞之,乃詐稱帝不豫,召太子入朝。旣至,后不見,置于別室,遣婢陳舞以帝命賜太子酒三升,使盡飲之。太子辭以不能飲三升,舞逼之曰:「不孝邪!天賜汝酒而不飲,酒中有惡物邪!」太子不得已,彊飲至盡,遂大醉。[賈]后使黃門侍郎潘岳作書草,令小婢承福,以紙筆及草,因太子醉,稱詔使書之,文曰:「陛下宜自了,不自了,吾當入了之。中宮又宜速自了,不自了,吾當手了之。幷與謝妃共要,刻期兩發,勿疑猶豫,以致後患。茹毛飲血於三辰之下,皇天許當掃除患害,立道文為王,蔣氏為內主。願成,當以三牲祠北君。」太子醉迷不覺,遂依而寫之。其字半不成,后補成之,以呈帝。

壬戌,帝幸式乾殿,召公卿入,使黃門令董猛以太子書及青紙詔示之曰:「遹書如此,今賜死。」徧示諸公王,莫有言者。張華曰:「此國之大禍,自古以來,常因廢黜正嫡以致喪亂。且國家有天下日淺,願陛下詳之!」裴頠以為宜先檢校傳書者;又請比校太子手書,不然,恐有詐妄。賈后乃出太子啓事十餘紙,衆人比視,亦無敢言非者。賈后使董猛矯以長廣公主辭白帝曰:「事宜速決,而羣臣各不同,其不從詔者,宜以軍法從事。」議至日西,不決。后見華等意堅,懼事變,乃表免太子為庶人,詔許之。於是使尚書和郁等持節詣東宮,廢太子為庶人。

就本文關切點來說,《晉書》和《通鑑》所記有一關鍵性出入:太子書寫因醉而半成,隨後再補成(「其字半不成。既而補成之」),由誰補成?太子本人或他人?語意欠明確。《通鑑》則說「其字半不成,后補成之」,改「既而」二字為「后」,意指賈后,即由賈后補成。這一差別不小。司馬光《通鑑攷異》於改字無說。據湯球《九家舊晉書輯本》所輯王隱《晉書》有「其字半不成,后補成之」句,並注明依宋人王銍《侍兒小名錄》校補。[4] 可見《通鑑》之改或當本於宋世尚有殘本可稽,成書較早的王隱《晉書》。不論事實如何,賈后逼太子遹寫「自了」信一事顯示兩點:

第一,賈后深知惠帝和朝中大員都熟悉太子筆跡,模仿偽作不易,只好先以酒灌醉太子,再強迫他自己寫,免得在筆跡上露出破綻。

第二,朝臣不認為惠帝的太子會寫下要惠帝「自了」的信,要求「比校太子手書」,也就是比對筆跡。賈后一向精明強悍,早就料到朝臣會如此,因而先逼太子自己寫信。如果朝臣要核驗筆跡,她也想好對策,備妥太子手書「啟事」十餘紙,讓大家去比對。啟事是魏晉習語,指章奏之類。就算「自了」信中有部分係由賈后補成,群臣比對筆跡,爭論整天,在半信半疑中卻不得不承認最少有部分出於太子之手。太子也無法否認不是自己所書,最後竟因此糊裡糊塗地被廢掉。[5]

筆跡成為關鍵證據的另外一個例子是南朝宋文帝時,孔熙先和范曄等人謀亂。謀亂要角之一即撰寫《後漢書》的范曄。范曄原想抵賴,最後因自己在謀亂文件上的筆跡被文帝掌握而不得不承認。此事原見《宋書•范曄傳》宋文帝元嘉二十二年:

九月,征北將軍衡陽王義季、右將軍南平王鑠出鎮,上於武帳岡祖道,曄等期以其日為亂,而差互不得發。…[十一月]其夜,先呼曄及朝臣集華林東閤,止於客省。先已於外收綜及熙先兄弟,並皆款服。于時上在延賢堂,遣使問曄曰:「以卿觕有文翰,故相任擢,名爵期懷,於例非少。亦知卿意難厭滿,正是無理怨望,驅扇朋黨而已,云何乃有異謀。」曄倉卒怖懼,不即首款。上重遣問曰:「卿與謝綜、徐湛之、孔熙先謀逆,並已答款,猶尚未死,徵據見存,何不依實。」曄對曰:「今宗室磐石,蕃嶽張跱,設使竊發僥倖,方鎮便來討伐,幾何而不誅夷。且臣位任過重,一階兩級,自然必至。如何以滅族易此。古人云:『左手據天下之圖,右手刎其喉,愚夫不為。』臣雖凡下,朝廷許其觕有所及,以理而察,臣不容有此。」上復遣問曰:「熙先近在華林門外,寧欲面辨之乎?」曄辭窮,乃曰:「熙先苟誣引臣,臣當如何。」熙先聞曄不服,笑謂殿中將軍沈邵之曰:「凡諸處分,符檄書疏,皆范曄所造及治定。云何於今方作如此抵蹋邪。」上示以墨迹,曄乃具陳本末,曰:「久欲上聞,逆謀未著,又冀其事消弭,故推遷至今。負國罪重,分甘誅戮。」

也略見於《通鑑》卷一二四,宋文帝元嘉二十二年十一月條:

帝之燕武帳岡也,曄等謀以其日作亂。許曜侍帝,扣刀目曄。曄不敢仰視。俄而座散,徐湛之恐事不濟,密以其謀白帝。帝使湛之具探取本末。得其檄書、選署姓名,上之。帝乃命有司收掩窮治。其夜,呼曄置客省。先於外收[謝]綜及[孔]熙先兄弟,皆款服。帝遣使詰問曄,曄猶隱拒。熙先聞之,笑曰:「凡處分、符檄、書疏,皆范所造。云何於今方作如此抵蹋邪?」帝以曄墨迹示之,乃具陳本末。

這一案沒有文件造假作偽的問題而是真的筆跡成為定讞的關鍵。范曄無可抵賴之下,不得不供出作亂本末而被殺。

可巧也在劉宋文帝時期,發生另一件和辨認筆跡有關的大事。元嘉三十年春,文帝欲廢太子劭。太子劭得知,先以東宮兵殺文帝,自即皇帝位。武陵王劉駿三月起兵討伐太子劭,「庚戌,武陵王檄書至建康。劭以示太常顏延之曰: 『彼誰筆也? 』延之曰:『 竣之筆也。』劭曰: 『言辭何至於是! 』延之曰: 『竣尚不顧老臣,安能顧陛下!』」(《通鑑》卷一二七,宋文帝元嘉三十年三月條) 顏竣是顏延之的兒子,也是武陵王府的主簿,掌筆札事。顏延之能識兒子的筆跡而有了這一番和太子劭的對話。《宋書•顏延之傳》對筆跡一事,說得更為清楚:

元凶弒立,以[延之]為光祿大夫。先是,子[顏]竣為世祖南中郎諮議參軍。及義師入討,竣參定密謀,兼造書檄。劭召延之,示以檄文,問曰:「此筆誰所造﹖」延之曰:「竣之筆也。」又問:「何以知之﹖」延之曰:「竣筆體,臣不容不識。」劭又曰:「言辭何至乃爾。」延之曰:「竣尚不顧老父,何能為陛下。」劭意乃釋,由是得免。

《宋書》所稱「墨迹」、「筆體」或「筆」,《通鑑》稱為「墨迹」或「筆」,無疑都指筆跡。無論在使用簡帛或紙張的時代,如前文所說古人早已發現可由筆跡辨別書寫者。如請人代筆,簽署就成了辨識的線索; 如簽署也由人代簽,則只能由主筆札文書者如主簿之類去追索文書背後真正的主人。范曄和顏竣因執筆或代人執筆而成追查的線索。

另一個驗證筆跡以定罪的例子發生在北齊武成帝河清三年。《北齊書•孝昭六王傳》樂陵王百年條:

河清三年五月,白虹圍日再重,又橫貫而不達。赤星見,帝以盆水承星影而蓋之,一夜盆自破。欲以百年厭之。會博陵人賈德冑教百年書,百年嘗作數「勑」字,德冑封以奏。帝乃發怒,使召百年。百年被召,自知不免,割帶玦留與妃斛律氏。見帝於玄都苑涼風堂,使百年書「勑」字,驗與德冑所奏相似。遣左右亂捶擊之。

這一例僅因一個「勑」字的筆跡相似而定讞。雖僅一字,因這一字書寫多次(「嘗作數『勑』字」),而有了筆跡上的鑒別度。《北史•齊宗室諸王傳下》樂陵王百年條和《通鑑》卷一六九,陳文帝天嘉五年六月條文字相同,這裡都省略不錄了。[6]

三.模仿筆跡

可是筆跡也明明不是完全不可模仿。書法能手練習之後,以假亂真的故事很多,矇混過關的也不少。《三國志•鍾會傳》裴注引《世語》:「[鍾]會善效人書,於劍閣要[鄧]艾章表白事,皆易其言,令辭指悖傲,多自矜伐。又毀文王報書,手作以疑之也。」就是一個模仿筆跡,假造文書以欺敵的著名例子。西魏文帝大統前後有兩個類似的故事:

東魏將段琛、堯傑復據宜陽,遣其(揚)〔陽〕州刺史牛道恆扇誘邊民。[南兗州刺史韋]孝寬深患之,乃遣諜人訪獲道恆手迹,令善學書者偽作道恆與孝寬書,論歸款意,又為落燼燒迹,若火下書者,還令諜人送於琛營。琛得書,果疑道恆,其所欲經略,皆不見用。孝寬知其離阻,日出奇兵掩襲,擒道恆及琛等,崤、澠遂清。 (《周書•韋孝寬傳》)

冀儁…善隸書,特工模寫。魏太昌初,…太祖引為記室。時侯莫陳悅阻兵隴右,太祖志在平之。乃令儁偽為魏帝勅書與費也頭,令將兵助太祖討悅。儁依舊勅模寫,及代舍人、主書等署,與真無異。太祖大悅。費也頭已曾得魏帝勅書,及見此勅,不以為疑。遂遣步騎一千,受太祖節度。(《周書•藝術列傳》冀儁條)

由此可知南北朝時皇帝常親書詔勅,冀儁才有可能依據舊勅筆跡而模仿。皇帝親書者名為手勅或手詔。北魏孝文帝喜好親書詔勅,有「大文筆」之名,即為著例。又北魏宣武帝延昌三年楊播子楊昱曾有這樣一件事:

延昌三年,[楊昱]以本官帶詹事丞。于時,肅宗在懷抱之中,至於出入,左右乳母而已,不令宮僚聞知。昱諫曰:「陛下不以臣等凡淺,備位宮臣,太子動止,宜令翼從。然自此以來,輕爾出入,進無二傅輔導之美,退闕羣僚陪侍之式,非所謂示民軌儀,著君臣之義。陛下若召太必降手敕,令臣下咸知,為後世法。」於是詔曰:「自今已後,若非朕手敕,勿令兒輒出。宮臣在直者,從至萬歲門。」(《魏書•楊播傳》)

宣武帝只在太子出入一事上特用手詔,但南朝有軍國大事幾乎都用手詔的例子。劉宋孝武帝大明七年五月丙子曾下詔:「自今刺史守宰,動民興軍,皆須手詔施行。唯邊隅外警,及姦釁內發,變起倉卒者,不從此例。」(《宋書•孝武帝紀》)從詔令規定看,僅僅內外緊急情況不須手詔,一般任命地方人事、興發徭役和動武征討都有待皇帝手詔而後能行。

事實上皇帝怎麼可能案牘勞形,親撰幾乎一切重大詔令? 例如魏孝文帝喜好親作詔書,有時也要找人代勞。他即曾要求他極倚重,雅好屬文的六弟彭城王托跋勰代作露布,「及就,尤類帝文,有人見者,咸謂御筆。高祖曰:『汝所為者,人謂吾製,非兄則弟,誰能辨之。』」(《魏書•獻文六王列傳》)所謂的「御筆」應是指模仿文辭風格。南齊太祖時,其寵臣紀僧真受命學太祖「手迹下名」,「至是報答書疏,皆付僧真,上觀之,笑曰:『我亦不復能別也』」(《南齊書•倖臣傳》紀僧真條)。「下名」或「下署」為其時習語,指在文件上簽名或署名。[7] 僧真模仿太祖的簽署連太祖本人都無法分辨。可見不論簽署、文辭風格或畫勅都能模仿。

從南北朝到唐、宋,手詔或手勅號稱出自御筆,實則多已形式化,由身旁一群能模仿皇帝「奎畫」的善書吏人代筆。[8] 例如英藏敦煌寫本S.11287「唐景雲二年(711)賜沙州刺史能昌仁敕」殘件上大書一「勅」字,據研究此抄件上的勅字就是由門下省官員據睿宗御畫仿描。[9] 南宋名儒真德秀論晉愍懷太子及有宋一代多件偽冒手書事,曾大嘆:「夫事之可驗,莫如手書,而亦有不可盡據者。」一直到今天,著名的書法家或政要名人,常請能模仿其筆跡的人捉刀,應付各方求字,更多遭人冒名偽作求利。書寫既有善仿者代筆或冒仿,即產生辨識真偽的問題。即便今天有科學的鑑定儀器,冒仿的名畫和書法作品仍然在市場上流竄。從古至今,不論中外,辨偽一事始終難以完全解決。

四.辨偽暗記

就中國古代而言,一方面立法嚴懲偽造皇帝及諸侯百官璽印和冒仿他人筆跡以假造書信或文件,輕則黥為城旦舂或罰為隷臣妾,重則腰斬或棄市。[10] 法禁歸法禁,禁不了蓄意居心的偽仿者。為辨偽不得不於璽印和筆跡之外,另找防止冒仿的辦法。其中一法是雙方事先約定使用不易查覺的暗記。例如北朝時有如下一則故事:

《北齊書•神武帝紀》武定四年十一月條:

侯景素輕世子,嘗謂司馬子如曰:「王在,吾不敢有異,王無,吾不能與鮮卑小兒共事。」子如掩其口。至是,世子為神武書召景。景先與神武約,得書,書背微點,乃來。書至,無點,景不至。

《北史•齊本紀》高祖神武帝:

侯景素輕世子,嘗謂司馬子如曰:「王在,吾不敢有異;王無,吾不能與鮮卑小兒共事。」[司馬]子如掩其口。至是,世子為神武書,召景。景先與神武約,得書,書背微點,乃來。書至,無點,景不至。

《南史•侯景傳》:

[侯景]及將鎮河南,請于[高]歡曰:「今握兵在遠,姦人易生詐偽,大王若賜以書,請異於他者。」許之。每與景書,別加微點,雖子弟弗之知。及歡疾篤,其世子澄矯書召之。景知偽,懼禍,因用王偉計,乃以太清元年二月遣其行臺郎中丁和上表求降。

《通鑑》卷一五九,武帝中大同元年十一月條:

景素輕高澄,嘗謂司馬子如曰:「高王在,吾不敢有異;王沒,吾不能與鮮卑小兒共事!」子如掩其口。及歡疾篤,澄詐為歡書以召景。先是,景與歡約曰:「今握兵在遠,人易為詐。所賜書皆請加微點。」歡從之。景得書無點,辭不至。

《南史》和《通鑑》都僅說書信「加微點」,沒有明說加於何處,只有《北齊書》和《北史》說是在書信背面。《北齊書》成書較早,唯大部分佚失,南、北史據《北齊書》和其它材料而成,幾成於同時。相較而言,私意以為《北齊書》和《北史》書背加微點一事當較為合理。微點加於書背,只有約定者才知道去查看,凡不知暗記約定的一般不會留意書信背面有無暗記; 即便看到背面有微點,不知其意,也就不會去模仿,這樣才能起防偽作用。如微點加於書信正面,相對來說,應較容易引起有心人注意。《通鑑》僅說加微點,透露的消息不如《北齊書》。

有趣的是微點加於文件正面的也有一例。隋文帝崩,太子楊廣即位為煬帝。文帝的另一個兒子并州總管漢中王楊諒原有寵於文帝,不甘心楊勇被廢,楊廣繼立,陰謀起事。已登大位的煬帝不但殺掉楊勇,更遣車騎將軍屈突通以文帝璽書徵召漢王入京。[11]《舊唐書•屈突通傳》說:

及文帝崩,煬帝遣[屈突]通以詔徵漢王諒。先是,文帝與諒有密約曰:「若璽書召汝,於敕字之傍別加一點,又與玉麟符合者,當就徵。」及發書無驗,諒覺變。

《新唐書•屈突通傳》文字小異:

煬帝即位,遣持詔召漢王諒。先是,文帝與諒約,若璽書召,驗視敕字加點,又與玉麟符合,則就道。及是,書無驗,諒覺變。

又《通鑑》卷一八○,文帝仁壽四年秋七月條作:

先是高祖與諒密約: 若璽書召汝,敕字傍別加一點,又與玉麟符合者,當就徵。及發書無驗,諒知有變…[諒]遂發兵反。

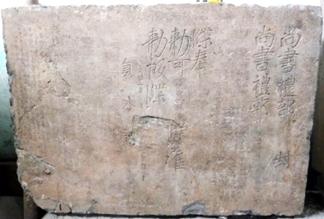

玉麟符是當時皇帝頒給京都留守或州總管特有的符。[12] 州總管合符即知出自皇帝。符和璽書一起傳送可為憑證。這時璽書用紙,「敕」字必寫在正面。隋帝璽書沒有實物可考,但從唐、宋存世的告身、詔敕和依原樣刻成的詔敕碑石,可知當時書寫紙本或絹帛本詔敕和其它公文書都僅寫一面,並不兩面書寫,因而敕字必在正面,不會在載體的背面(圖1~ 3.1-4)。[13]

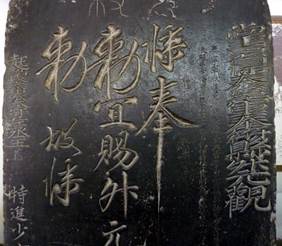

圖1 唐睿宗景雲二年(711)賜沙州刺史能昌仁敕殘件 榮新江〈唐宋中原文化對于闐的影響〉

採自網路:https://www.sohu.com/a/396086776_279363 (2024.6.20檢索)

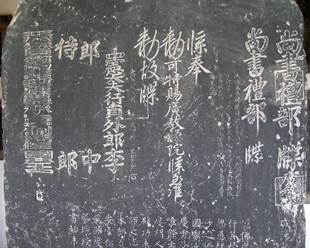

圖2 南宋孝宗乾道二年(1166)司馬伋告身 採自網路httpwww.artnet.comartistschinese-schoolnansongsimajigaoshen

-ExlNe-LH_96jxAwpy2rUSA2 (2023.11.17檢索)

圖3.1ab 宋徽宗政和八年(1118)賜外元觀勅石碑及局部 2010.7.3作者攝於山東曲阜孔廟

圖3.2ab 金世宗大定六年(1166)賜廣教禪院牒石刻及局部 2004.7.18作者攝於陝西咸陽博物館

圖3.3 金宣宗貞祐二年(1214)勅可雲巖禪院牒石刻2010.7.7作者攝於山東微山文物管理所

因為皇帝璽書非私下書信,除非皇帝親書親封,否則任何暗記約定一旦經他人之手,都難免洩漏。隋文帝如何發送璽書,無存世實物可考。唯隋唐和前代一樣,詔書從草擬到頒下須經一定的程序。[14] 南北朝皇帝或親自書詔或由中書省草擬,再經中書相關官員覆奏、畫可,門下省審署等等程序而後頒下,經手人一多,不易絕對保密。如果隋文帝親筆書寫並親封,跳過程序,假冒的風險很小。因為收件的楊諒除查「敕」字傍是否加點,還可辨識璽書筆跡。如果由文帝口占或由中書省草擬,經正常覆奏畫可的程序,暗記何時加上即成為一個問題。煬帝假借文帝名義,發璽書給漢王諒是在文帝駕崩之後,這封璽書不可能是文帝親筆。煬帝不笨,其所以敢如此假借名義發璽書,是因為當時的璽書一般不由皇帝親筆,否則筆跡即足以敗露馬腳。文帝的幾個兒子在外出任州總管,和文帝之間必常有文件和書信往來,筆跡不可能不相互認識。煬帝即位後可以輕易掌握到玉麟符,卻因不知文帝和漢王諒之間曾有「敕」字傍加點的秘密約定,還是被楊諒查覺有詐。正因為皇帝不親寫璽書,筆跡不足為憑,皇帝應是在覆奏後,畫可時暗中於敕字旁親加一點,再交門下省封璽書。門下侍中、侍郎等不知暗記之事,照程序加封頒下,暗記才有了作用和意義。

近年因大疫在家重讀《資治通鑑》,聊錄所見和筆跡相關的,又稍比對其他史籍,以補舊作論簽署之不足。古人書寫防偽保密還有許多其他的方式,例如將書信藏於箭桿之中。《晉書•王恭傳》:

恭之初抗表也,慮事不捷,乃版前司徒左長史王廞為吳國內史,令起兵於東。會國寶死,令廞解軍去職。廞怒,以兵伐恭。恭遣劉牢之擊滅之,上疏自貶,詔不許。譙王尚之復說道子以藩伯強盛,宰相權弱,宜多樹置以自衞。道子然之,乃以其司馬王愉為江州刺史,割庾楷豫州四郡使愉督之。由是楷怒,遣子鴻說恭曰:「尚之兄弟專弄相權,欲假朝威貶削方鎮,懲警前事,勢轉難測。及其議未成,宜早圖之。」恭以為然,復以謀告殷仲堪、桓玄。玄等從之,推恭為盟主,剋期同赴京師。時內外疑阻,津邏嚴急,仲堪之信因庾楷達之,以斜絹為書,內箭簳中,合鏑漆之,楷送於恭,恭發書,絹文角戾,不復可識,謂楷為詐。又料仲堪去年已不赴盟,今無動理,乃先期舉兵。

這樣的收受書信,必然須要事先約定。奈何書信用絹,絹上字跡可能因納入箭桿狹小空間,字跡扭曲變形或筆劃重疊暈染以致不可辨識而遭懷疑。唐、宋以降又常見以蠟丸、蠟書或礬書等保密,大家較熟習,不再多談。

後記: 小文原題〈再論古代的簽署和書寫手跡〉,並奉交陳松長兄,供《出土文献与古史研究》創刊補白。後又呈侯旭東兄求教,承蒙指點而改正錯誤,並改為今題,敬謹誌謝。2023.11.23/2024.11.19訂補

[1] 參邢義田,〈羅馬帝國的”居延”與”敦煌”—英國雯都蘭達出土的駐軍木牘文書〉《地不愛寶—漢代的簡牘》(北京:中華書局,2011),頁258-284;《古月集-秦漢時代的簡牘畫像與政治社會》卷一 (臺北: 聨經出版公司,2024),頁237-266。

[2] 邢義田,〈漢代公文書的正本、副本、草稿和簽署問題〉、〈漢至三國公文書中的簽署〉《今塵集》(上海: 中西書局, 2019; 臺北: 聯經出版公司,2021)。

[3] 邢義田,〈從制度的可視性談漢代的印綬和鞶囊〉《今塵集》(臺北: 聯經出版公司,2021),頁219-272。

[4] 湯球《九家舊晉書輯本》(山東古籍研究所點校本《二十五別史》第十冊,濟南: 齊魯書社,2000)卷七錄王隱《晉書》作:「字半不成,后補成之,呈帝…」。湯注:「依王銍《侍兒小名錄》校補」(頁285-286)。王銍為南北宋之間人,其時尚可得見王隱《晉書》遺文。經查康熙間刊五朝小說本《侍兒小名錄》,此條佚。嘉慶、光緒間的湯球專精輯錄兩晉遺文,應曾見過較好版本。

[5] 宋代真德秀在《大學衍義》(四部叢刊三編本,臺北: 臺灣商務印書館,1975)卷二十三「格物致知要二」曾評論愍懷太子及宋代類似以偽書陷害他人之事。其論頗值一錄:「夫事之可驗,莫如手書,而亦有不可盡據者,此類是也。本朝慶曆中,石介作聖德詩,譽富弼而譏夏竦。竦怨之切骨,則使婢習為介書。既成,則偽作介與富弼書,勸其廢立,播之朝野。二臣者,非遇仁祖之聖,其得免乎?英宗踐位,有惡三司使蔡襄而譖之者,曰仁宗選上為皇嗣,襄嘗沮之也。上頗怒襄。大臣歐陽修為言陛下嘗見襄書耶?抑傳聞之也?臣在先朝有偽為臣疏,請沙汰宦官者,欲以激怒左右。陛下果嘗見書,猶當辨其真偽,況傳聞乎?英宗於是釋然。其後元符小人亦偽為諫書,以陷鄒浩。世降俗末,情偽日滋,何所不有?公私貿易所憑者契劵,而巧詐者能為之,況讒人之工於讒者乎? 故因湣懷之事並著之,以見臣子遇讒,雖有可驗如手書者,猶難遽信,要必審而覈之。不然,將有不獲自明如湣懷者。」(頁六上—七上)

[6]另唐文宗太和九年發生甘露之變,文宗聯合朝臣謀除去宦官失敗,宦官仇士良囚宰相王涯等。文宗上朝發現宰相未來,仇士良曰:「王涯等謀反繫獄因以涯手狀呈上。召左僕射令狐楚、右僕射鄭覃等升殿示之。上悲憤不自勝,謂楚等曰: 『是涯手書乎?』 對曰: 『是也』。『誠如此,罪不容誅』。」(《資治通鑑》卷二四五,太和九年十一月條),「仇士良鞫涯反狀,涯實不知其故,械縛既急,搒笞不勝其酷,乃令手書反狀,自誣與[李]訓同謀。」(《舊唐書・王涯傳》)這是唐代以手書定罪之一例。

[7] 例如:《南史•王敬則傳》:「敬則不識書,止下名」,《抱朴子外篇•漢過》:「嬾看文書,望空下名者,謂之業大志 高。」《魏書•游明根傳》游明根子游肇條:「於時群官莫不失色順旨,肇獨抗言以為不可,終不下署。」

[8] 手詔的形式化請參方誠峰《北宋晚期的政治體制與政治文化》(北京:北京大學出版社, 2015)一書第四章第二節討論御筆和御筆手詔。2015年鄧小南《宋代歷史探求》(北京: 首都師範大學出版社)一書也曾指出宋代皇帝有不少御筆或手詔並不一定出自皇帝親筆,可能字句既非親擬,墨跡亦非親書(頁356)。方誠峰更指出自唐以來手詔固然有皇帝親筆的,一般由詞臣擬定。宋代「手詔」即詔的一種,「手詔」和「詔」在不同文獻裡有時用詞甚至不分。他又據《東都事略‧梁師成傳》指出宋徽宗時「凡有御筆號令,皆命主焉。於是入處殿中,多擇善吏習仿奎畫,雜詔旨以出,外廷莫能辨」。以上參方誠峰書,頁168-179。王興振以北魏孝文帝為例,指出孝文帝親擬親書手詔,這樣的手詔不必經中書省覆奏。參王興振,《北魏王言制度研究》(蘭州: 甘肅人民美術出版社,2018)第四章論手詔及中書草詔,頁193-212。親書的手詔恐怕是少數,如北魏孝文帝善文詞,號稱有大文筆,可口授不改一字,《魏書•高祖紀》說:「自太和十年已後詔冊,皆帝之文字。」這只是說文詞出自文帝,非必親書也。詔書一般由中書省草擬,經覆奏畫可,門下省審署而後頒下。手詔有皇帝對臣僚表慎重,示”篤意”的特殊意義,臣下雖明知非皇上親筆,仍極看重,而皇帝本人如徽宗也藉御筆手詔突顯自己的權威地位。無論如何,從南北朝到北宋,手詔由親書而由善書吏仿代,有走向形式化的趨勢。方誠峰書承侯旭東兄提示,謹謝。

[9] 雷聞指出沙州詔勅抄本的勅字為中書省仿描,原御畫的詔勅則保存於門下省。雷先生討論「論事勑」曾參考中村裕 一的相關研究,但據S.11287抄件對勑字之非原御畫作了重要的補充和修正。請參雷聞,〈從S.11287看唐代論事勑 書的成立過程〉,收入榮新江主編《唐研究》第一卷(北京: 北京大學出版社,1995),頁323-335。榮新江同意雷說。參榮新江,〈關於唐宋時期中原文化對于闐影響的幾個問題〉,收入北京大學中國傳統文化研究中心編《國學研究》第一卷(北京:北京大學出版社,1993),頁401-424; 又見榮新江,《唐宋于闐史探研》(蘭州:甘肅教育出版社,2023),頁163-188。中村裕一相關研究參氏著,《唐代制敇研究》(東京: 汲古書院,1991),頁611-614。中村對S.11287抄件上勑字出於仿描,而有御畫的勅詔原件藏於門下的意見,基本上和雷、榮二氏相同,參其《隋唐王言の研究》(東京: 汲古書院,2003),頁134-137。以上多承侯旭東兄指教,謹謝。

[10] 相關法律見江陵張家山347號西漢初墓出土《二年律令》簡及時代相近張家山336號墓出土漢律簡6~8。

[11] 中村裕一曾注意到隋文帝和漢王諒密約加點的故事,但沒有注意到北朝的例證和點加於文件正或背面的差別。參前引中村裕一,《唐代制敇研究》,頁613-614。

[12] 臺北國立歷史博物館收藏一件由張默君捐贈,據考為隋代玉質之玉麟符。見《國立歷史博物館典藏目錄(一)》,頁 147。其質白玉,其形略如魚符,尾端如刀,其首則有鏤空精雕麒麟。其圖可見國家歷史文物典藏計劃網站: https://catalog.digitalarchives.tw/item/00/12/3d/96.html(2024.11.3檢索)

[13] 宋代告身和詔書原件存世不少,可參鄧小南和方誠峰前引書的附圖和討論,不贅引。

[14] 相關研究可參前引中村裕一,《隋唐王言の研究》。

(編者按:本文收稿時間為2024年11月23日16:40。)