(清華大學人文學院歷史系)

一、前言

唐代以前的傳世文獻由于多立足朝廷,對縣及縣以下的鄉里世界關注甚少。拜賜于一個多世紀以來各種地下資料的不斷出土,以及史學研究視角的擴展,鄉里世界始成爲學界矚目的對象。三國時期經歷了中國歷史上重要的變革,部分學者甚至認爲這一時期人們的居住形態亦發生深刻變化,構成時代變動的基礎[1]。不過,對于這一時期鄉里世界的具體情况,過去只能依靠傳世文獻中的零星記載來推測,頗有隔霧看華之感。1996年湖南長沙走馬樓出土的十餘萬枚吳簡(其中有字簡近八萬枚),儘管只是孫吳初年臨湘侯國一地的籍簿與文書檔案,時空範圍有限,却可以使我們深入觀察侯國及下轄鄉里的諸多情况,掀開了三世紀初江南鄉里世界的一角,爲認識三國時期鄉里生活,包括檢驗已有的認識,提供了寶貴的機會。

這批吳簡數量龐大,內容多樣,涉及侯國日常統治的諸多方面。截至2012年初,已經分五批刊布了35817枚,研究所及範圍廣泛,成果豐富。其中 與鄉里聯繫密切的是有關吳簡中各類名籍的研究。不同類型的名籍記錄官府掌握的各類百姓的基本信息,是官府管控人囗、徵發賦役的基本依據,體現了國家的統治。這類名籍的製作過程、記錄信息亦爲瞭解官府的賦役制度提供了幫助。

∴睚因其重要性,名籍亦成爲吳簡研究中的一個重點,迄今已經積累了相當豐富的成果。縱觀現有研究,大致呈現出四種不同的方向:

1. 致力于歸納概括各類名籍的格式與特點[2]。

2. 專注于分析和解釋名籍上出現的各種注記,從各類疾病與殘疾的注記,到筭、事與各種給役、戶等制度,大囗、小囗、姪、大妻、小妻等各種稱謂。這類研究最爲丰富[3]。

3. 將吳簡名籍放在歷史中,來認識古代的戶籍制度,這類研究亦開始出現[4]。

4. 側重于名籍冊書的復原,在此基礎上分析名籍 制度[5]。

此外,日本學者還多次到長沙實地測量簡牘的各種尺寸,觀察形制,與本文直接有關的是鷲尾祐子新近的研究[6]。四類研究中最爲基本的屬第四類。因各類名籍原先均編聯成冊使用并保存,只有復原(或接近復原)當時的名籍冊書,才最接近歷史的原貌。立基于此,再去瞭解冊書的製作過程、性質用途、各種注記的含義,制度的運作等等,才不至于爲表面的差异所迷惑。正如學者所指出的,同類、甚至是一個簿書中同鄉不同里抄寫的部分,在書寫格式上都會有出入[7],僅歸納書寫格式難以揭示名籍的特定內涵。亦由于各類名籍抄寫製作上幷不嚴格劃一,簡單歸納零散名籍上的某種注記,再結合文獻加以解釋,往往形成各取所需、衆說紛紜,乃至治絲益棼的局面。

復原吳簡名籍,主要依靠已刊吳簡所附的成坨竹簡“揭剝示意圖”。筆者曾就《竹簡貳(下)》附錄一中的一幅(貳·1661-1799)對嘉禾六年“廣成里吏民人名年紀囗食簿”(以下簡稱“囗食簿Ⅰ”)做過初步復原。凌文超則根據其他多幅揭剝圖做過名籍(作者稱爲“戶籍簿”)或作部工師簿(即通常所說的師佐籍),乃至其他簿書的復原,有不少重要發現。鷲尾祐子針對筆者復原的冊書,從戶人簡的書寫格式與長度的角度做了進一步的研究,區分出短簡與長簡兩類,幷推測兩類簡可能是不同機關製作的[8]。鷲尾的發現是個相當重要的推進,提醒我們對于成坨簡內部關係的處理要注意觀察簡的形制、規格與格式,不能想當然地將其視爲一個冊書。

本文利用鷲尾祐子研究所提供的信息,嘗試對屬於同一盆的竹簡中所包含的屬於廣成鄉弦(?)里的嘉禾六年吏民人名年紀囗食簿(擬名,以下簡稱“囗食簿Ⅱ”)做集成研究,幷基于此,對囗食簿的製作、性質與用途做些分析。

本文所謂的集成研究,是指缺乏可依憑的體現竹簡之間位置關係的出土信息情况下,進行的恢復冊書原貌的研究。方法上與依據成坨竹簡的揭剝示意圖開展的復原研究有別,主要要參考其他簡來確定各簡間的相對關係。

過去森鹿三、魯惟一、永田英正在研究居延漢簡時,均采取過集成研究的方法[9],不過,當時他們主要考慮了出土地點、內容與格式,而對製作的時間與筆迹,限于條件,注意不够,集成的結果往往是將同一類,而不是某一特定簿書的簡牘彙集在一起。雖能顯示各類簿籍的特點,却難以揭示前後的變化,亦難以揭示簿書製作的具體過程。本文的研究,因成坨簡的存在而提供了重要的信息,加上出土時位置相近(同盆),簡文內容相關等,雖然無法確定各戶前後順序,但基本可以保證同屬一個簿書,可以說是基於復原簿書的集成研究。

二、《竹简貳(下)》附錄一“揭剝示意圖”的再檢討

根據鷲尾祐子的研究,《竹簡貳(下)》附錄一“揭剝示意圖”中涉及的簡貳·1661-1799注記格式有差別,規格亦有長短之分。格式上的區別表現在1.戶人簡有些只記戶人,不記載其他成員;2.戶內各簡有些沒有記載成年成員的“筭”。

關于竹簡的長度,鷲尾的論文沒有給出具體數字,僅在文末表格中簡單注明了“短”或“長”,難以把握。根據她的提示,將“揭剝圖”中長簡較集中的60號(簡貳·1699)之前的諸簡的編號、釋文與長度列于下表。統一按照《竹簡貳(上)》圖版來測量[10],位置取竹簡中間,長度帶*號者,是鷲尾注明爲“短”者,餘下皆爲她所說的“長”簡。

揭剝圖中編號

|

釋文編號

|

釋文

|

圖版長度(厘米)

|

3

|

1661

|

·右士家囗食六人

|

*23.5

|

4

|

1662

|

邑女弟賈年六歳 賈男弟仕伍武年四歳盲

|

24.2

|

5

|

1663

|

五十戶囗食四囗囗 五十戶囗食四囗囗

|

殘

|

6

|

1664

|

妻大女妾年五十四 妻大女妾年五十四  子女婢年十歳 子女婢年十歳

|

24.4

|

7

|

1665

|

·婢男弟仕伍屬年八歳 屬女弟汝年六歳

|

24.4

|

8

|

1666

|

武女弟取年二歳 怡(?)兄公乘 年五十五 年五十五 右足 右足

|

24.3

|

9

|

1667

|

·右石家囗食五人

|

*23.5

|

12

|

1668

|

囗妻大女婢年六十一踵足 頭(?〉弟仕伍黃年九歳

|

*23.6

|

13

|

1669

|

·右囗家囗食二人

|

*23.8

|

14

|

1670

|

·右囗家囗食四人

|

*23.5

|

15

|

1671

|

右廣成里領吏民五十戶囗食二百九十囗人

|

*23.8

|

16

|

1672

|

囗囗人囗囗被病物故

|

*23.6

|

17

|

1673

|

民男子蔡收(?)年八十一盲右目 囗妻大女黑……

|

*23.7

|

19

|

1674

|

司戶下婢囗長五尺 司戶下奴安長五尺

|

*23.6

|

20

|

1675

|

州吏惠巴年十九 巴父公乘司年六十七張(漲)病

|

*23.6

|

21

|

1676

|

·妻大女足年七十四 足孫子女取年五歳

|

*23.6

|

22

|

1677

|

·達兄公乘力年廿四筭一 力弟公乘囗年囗囗

|

*23.8

|

24

|

1678

|

……年囗十九給囗囗

|

*23.6

|

28

|

1679

|

·右求(?)家囗食四人

|

24.3

|

32

|

1680

|

·囗男姪 年九歳 ·敢(?)父公乘利年八十給子弟 年九歳 ·敢(?)父公乘利年八十給子弟

|

24.2

|

33

|

1681

|

·利妻大女孰年七十 從女弟絹三歳

|

24.4

|

34

|

1682

|

·敢(?)妻大女婢年卅四 ·敢(?)子女姑年六歳

|

24.5

|

35

|

1683

|

·囗姪子仕伍囗年七歳

|

*23.8

|

38

|

1684

|

·妻大女萇年卅一 子仕伍大年三歳

|

24.4

|

39

|

1685

|

·右 (羜?)家囗食十人 (羜?)家囗食十人

|

24.5

|

42

|

1686

|

民男子周車年五十三「腹」心病給囷父 ·車妻大女屈年五十

|

*23.8

|

43

|

1687

|

明從兄公乘梁年六十二踵(腫)兩足 梁妻大女至卌四筭一

|

*23.9

|

44

|

1688

|

韶妻大女賫年卅 子女福年八歳

|

24.2

|

45

|

1689

|

遠妻大女聞年卌二 子女黑敢年十歳

|

24.3

|

46

|

1690

|

黑敢(?)女弟喿年七歳 喿弟仕伍奴年二歳闇病

|

24.2

|

47

|

1691

|

·右達(?〉家囗食三人

|

24.2

|

48

|

1692

|

民男子蔡張年卅四

|

24.3

|

51

|

1693

|

· 弟仕伍賫年七歳 賫女弟 弟仕伍賫年七歳 賫女弟 年五歳 年五歳

|

24.5

|

55

|

1694

|

尋妻大女司年卌四踵(腫)右足 嚢男弟公乘祀年十一

|

24.4

|

56

|

1695

|

兒子女小年七歳

|

*23.5

|

57

|

1696

|

嚢妻大女初年廿六 嚢父公乘尋年六十一苦虐(?)病

|

24.4

|

58

|

1697

|

·右嚢家囗食八人

|

24.2

|

59

|

1698

|

縣卒謝牛年廿四

|

24.3

|

60

|

1699

|

午妻大女傅年廿 ·午父公乘范年六十一

|

24.2

|

餘下諸簡中還有零星長簡:

68

|

1706

|

囗吏蔡賢年卌六

|

24.3

|

70

|

1708

|

郡卒潘嚢年廿三

|

24.3

|

99

|

1728

|

·右象家囗食廿二人

|

24.8

|

123

|

1744

|

·囗女弟說年六歳 司姪子仕伍 年五歳 年五歳

|

24.7

|

196

|

1791

|

·右張家囗食七人

|

24.3

|

單從長度上看,鷲尾所說的長簡(她在文中稱爲“二類”簡)在24.2-24.8厘米之間,而短簡(她稱爲“一類”簡)則在23.9厘米以下,多數爲23.5厘米左右。就個別簡而言,如貳·1687·43,長度爲23.9厘米,與長簡只差0.3厘米,不易歸入長短簡之中。若考慮簡文內容格式,則顯然屬於短簡類,類似的還有貳·1686·42。因此,鷲尾祐子綜合格式與規格長短發現的此坨簡存在兩類簡的看法是正確的。

除去這兩點,仔細比較,還可以發現一些記錄戶內成員的簡偏好使用“男弟”、“女弟”來表示成員間的大小與性別,而更多的簡則僅用“弟”與“女弟”。簡中出現“男弟”字迹有高度一致性,詳見文末附表三,且尺寸多屬長簡。“男弟”亦是辨別散簡歸屬的一個標誌。

在此基礎上,鷲尾推測兩類簡可能分屬不同的冊書,製作的機關可能也不是一個,幷進一步推定至少包括兩個里爲製作單位的名籍簡[11],均是很有道理的。可惜她沒有更進一步,將另一個里推定出來。這一問題幷非沒有綫索。

鷲尾注意到長短兩類簡在此坨簡中的分布是長簡位于短簡之後,而短簡屬廣成里的名籍[12]。筆者在過去的研究中沒有注意到格式與規格上的不同,而誤以爲是一個里的冊書,不過,在研究過程中,筆者將此坨簡與吏民田家莂做了比對,發現 了兩者間的對應關係:一是廣成里居民與里中丘的吏民之間,二是廣成里與弦丘之間[13]。儘管根據鷲尾的研究,後一組對應關係中筆者誤以爲屬於廣成里的三戶居民蔡賢(貳·1706·68)、潘囊(貳·1708·70)與謝牛(貳·1698·59),均爲長簡,應屬於另外一個里,但此三戶居民與田家莂中“弦丘”三戶吏民的一致性却是無法否定的。而推測長簡所屬“里”的綫索正隱藏其中。

現在已經清楚,《竹簡貳》簡1536—2840屬於采集簡中的第16盆,揭剝示意圖所示的那坨簡(貳·1661-1799)亦出自該盆。據當時主持發掘的宋少華先生介紹,每盆簡均屬同一清理地點的采集簡,各盆中的散簡,雖不成坨,但因出自同一采集地點,又因淤泥而粘連在一起,它們之間或多或少可能會有一些關聯[14]。

的確,從簡文內容看,這1300餘枚簡中除夾雜少量入皮莂或入米莂之類物品出入簡外,多數屬於名籍。且從戶人簡觀察,除個別出現里名,如簡貳·2474(五唐里)、2497(五唐里)、2510(東夫夫里)、2698(囗里)、2740(小赤里)、2759(曼溲里)、2788(東夫夫里)外,格式基本一致,戶人姓名前均不注里名、戶人、爵位,而直書身份(民男子或民大女、各種吏、卒、子弟)。此外,此盆簡中包含了若干標題簡和鄉、里統計簡:

1.  五十戶囗食四囗囗

五十戶囗食四囗囗 (貳·1663·5)

(貳·1663·5)

2. 右廣成里領吏民五十戶囗食二百九十囗人(貳·1671·15)

3. 廣成里謹列領任吏民人名年紀囗食爲簿(貳·1797·206)

4. 廣成郷謹列嘉禾六年吏民人名年紀囗食爲簿(貳·1798·207)

5. ·右弦里領吏民五十戶囗食三百卌人(貳·1947)

6. 其

其

(貳·2184)

(貳·2184)

7.囗郷謹……(貳·2264)

8. ·右囗里領吏民五十戶囗食……(貳·2320)

9. 其一千一百六十七人男 (貳·2468)

(貳·2468)

10.囗凡廣成郷領吏民囗囗五十戶囗食二千三百一十人(貳·2529)

另外,還有一枚簡,釋文作:

鬿(魁)區桐主(貳·1882)

前10枚簡中的前4枚在成坨簡内,由簡2、3與4可証此坨原先应包含嘉禾六年廣成鄉廣成里吏民人名年紀囗食簿。簡1存字過少,無法斷定是某里抑或某鄉的統計簡,從出現的位置推測,屬於某里的可能性更大。簡10圖版漫漶,但“二千三百一十人”還可看清[15],若釋文無誤,據簡2、5與8顯示的每里50戶的規模[16],以一里50戶300人計,該鄉應下轄7个里,350戶[17]。簡9有可能是該鄉男性吏民的合計。簡6應是某里的吏民囗食按性別做的統計。

由于出現了簡7,存字不多,但從書式上看,與簡4相當。此盆所含的簡或有可能還包括了另一鄉的吏民人名年紀囗食簿,上面提到有若干戶人簡書式相當不同,如貳·2474:“五唐里戶人公乘周秛(?)年五十二筭一 囗足

囗足 ”,不僅出現了里名、戶人、爵稱,還注明了“筭”,也許就屬於此鄉。另外,簡貳·2497“五唐里戶人公乘周弩年六十雀(截)手”,周弩又見于《吏民田家莂》的4.99,注明爲“五唐丘男子”,若兩處的“周弩”確屬同一人[18],加上《竹簡》中出現的五唐丘的吏民爲“中鄉”交納筭、調的記錄(壹·7688、貳·8895)。據已刊及《竹簡肆》與《伍》資料的研究,中鄉至少包括七個里:東夫夫里、小赤里、緒中里、曼溲里、五唐里、梨下里與平甿里[19],與此盆簡中出現的“里”名相 合。此盆簡簿書涉及的另外一個鄉應是“中鄉”。

”,不僅出現了里名、戶人、爵稱,還注明了“筭”,也許就屬於此鄉。另外,簡貳·2497“五唐里戶人公乘周弩年六十雀(截)手”,周弩又見于《吏民田家莂》的4.99,注明爲“五唐丘男子”,若兩處的“周弩”確屬同一人[18],加上《竹簡》中出現的五唐丘的吏民爲“中鄉”交納筭、調的記錄(壹·7688、貳·8895)。據已刊及《竹簡肆》與《伍》資料的研究,中鄉至少包括七個里:東夫夫里、小赤里、緒中里、曼溲里、五唐里、梨下里與平甿里[19],與此盆簡中出現的“里”名相 合。此盆簡簿書涉及的另外一個鄉應是“中鄉”。

從圖版看,簡11幷無殘缺,現有4字位于簡的下端,相當于第二道編繩以下,字迹比較清晰。其上僅見一道編繩痕迹,很有可能原無字迹,故删去釋文中原先加在“魁”字前的省略號。這裏的“鬿”通“魁”,指的是“里魁”。類似的簡又見貳·2890“ 囗里鬿(魁)周鵲領

囗里鬿(魁)周鵲領 ”,《竹簡肆》“集凡小赤里魁黃仨吏民戶五十囗食四百卅五人”(495),此外還有五唐里魁周囗(380)、東夫夫里魁鄧?囗(428)與曼溲里魁囗忽(568)[20],書式更爲接近的是一枚未正式公布,但圖版已經刊發的簡:“集凡平樂里領五年吏民五十三戶父母妻子合二百八十三人

”,《竹簡肆》“集凡小赤里魁黃仨吏民戶五十囗食四百卅五人”(495),此外還有五唐里魁周囗(380)、東夫夫里魁鄧?囗(428)與曼溲里魁囗忽(568)[20],書式更爲接近的是一枚未正式公布,但圖版已經刊發的簡:“集凡平樂里領五年吏民五十三戶父母妻子合二百八十三人 鬿(魁)谷碩主”[21],此枚將里的統計與里魁姓名併書於一枚簡上,上引簡11或許是分開書寫的[22]。

鬿(魁)谷碩主”[21],此枚將里的統計與里魁姓名併書於一枚簡上,上引簡11或許是分開書寫的[22]。

除了廣成里,廣成鄉還下轄哪些里?根據筆者發現的成坨簡中三戶吏民與田家莂中弦丘吏民的對應、鷲尾的研究,以及上述簡5的存在,有理由認定,弦丘的吏民有可能隸屬于弦里。不過,因此坨簡的最上部出現了簡1,另外,簡5的長度只有23.6厘米,相當于鷲尾所說的短簡,亦不能排除是此三戶屬於另外一個失名里的可能性。姑且將附在廣成里後的里擬定爲“弦(?)里”。下面繼續尋找該里的人戶。

三、從《嘉禾吏民田家莂》的弦丘吏民到弦里吏民:囗食簿Ⅱ集成

循著上述綫索,再去比對《吏民田家莂》中的弦丘吏民與《竹簡貳》中原屬於采集簡第16盆的名籍簡中的戶人簡,便能看到更多的對應與一致。此外,《竹簡》中亦有少量弦丘居民交納各種物品的記錄,亦可以幫助我們尋找對應戶人,亦附在表的尾部。具體見下表:

嘉禾五年田家莂中的弦丘吏民

|

《竹簡貳》第16盆中戶人簡

|

整理編號

|

身份

|

姓名

|

佃田數

|

身份

|

姓名

|

整理編號

|

長度

|

5.436

|

男子

|

王婁

|

一町、三畝

|

民男子

|

王婁

|

2121

|

24.2

|

5.437

|

州卒

|

毛碩

|

十二町、凡卅八畝

|

|

|

|

|

5.438

|

縣卒

|

朱

|

六町、凡十七畝

|

|

|

|

|

5.439

|

男子

|

吳遠

|

六町、凡十八畝

|

民男子

|

吳遠

|

1854

|

23.9

|

5.440

|

男子

|

胡健

|

十二町、凡卅八畝

|

民男子

|

胡健

|

2125

|

24.2

|

5.441

|

男子

|

栂專

|

八町、凡廿畝

|

民男子

|

栂專[23]

|

1849

|

24

|

5.442

|

男子

|

栂蔯

|

四町、凡十四畝

|

子弟

|

栂蔯

|

2106

|

24.2

|

5.443

|

州卒

|

栂誌

|

十町、凡廿八畝

|

州卒

|

栂誌

|

1539

|

24.1

|

5.444

|

男子

|

逢平

|

六町、凡廿五畝

|

民男子

|

逢平

|

2206

|

下殘

|

5.445

|

男子

|

郭士

|

三町、凡八畝

|

民男

|

郭仕

|

2073

|

上殘

|

5.446

|

缺

|

郭孺

|

一町、凡三畝

|

民男子

|

郭子萬[24]

|

1593

|

24.4

|

5.447

|

男子

|

唐南

|

七町、凡廿畝一百廿歩

|

民男子

|

唐南

|

1582

|

24.6

|

5.448

|

男子

|

唐執

|

六町、凡廿四畝

|

|

|

|

|

5.449

|

縣卒

|

唐懸

|

二町、凡四畝

|

縣卒

|

唐懸

|

1950

|

24

|

5.450

|

郡吏

|

烝囗

|

十二町、凡五十八畝

|

|

|

|

|

5.451

|

男子

|

黃糸里

|

八町、凡廿四畝

|

|

|

|

|

5.452

|

縣吏

|

黃經

|

一町、凡四畝

|

|

|

|

|

5.453

|

男子

|

黃徳

|

三町、凡卅八畝

|

|

|

|

|

5.454

|

男子

|

黃樊

|

三畝、凡十一畝

|

|

|

|

|

5.455

|

男子

|

黃澤

|

三町、凡十畝

|

子弟

|

黃澤

|

1815

|

23.6

|

5.456

|

男子

|

蔡邠

|

三町、凡十畝

|

民男子

|

蔡邠

|

1568

|

24.4

|

5.457

|

男子

|

蔡

|

二町、凡十畝

|

子弟

|

蔡

|

2015

|

23.9

|

5.458

|

縣卒

|

蔡庫

|

二町、凡九畝

|

縣卒

|

蔡庫

|

1877

|

23.9

|

5.459

|

男子

|

蔡雄

|

二町、凡六畝

|

|

|

|

|

5.460

|

郡吏

|

蔡賢

|

廿町。凡七十六畝

|

囗吏

|

蔡賢

|

1706

|

24.3

|

5.461

|

男子

|

廖他

|

三町、凡十二畝

|

|

|

|

|

5.462

|

郡吏

|

鄧盆

|

廿町、凡六十三畝

|

郡吏

|

鄧盆

|

2047

|

24.1

|

5.463

|

男子

|

鄧鼠

|

三町、凡十一畝

|

民男子

|

鄧鼠

|

1810

|

24.1

|

5.464

|

男子

|

潘司

|

十町、凡廿七畝

|

民男子

|

潘司

|

2050

|

24.2

|

5.465

|

男子

|

潘政

|

五町、凡十六畝

|

|

|

|

|

5.466

|

州吏

|

潘釘

|

廿町、凡五十三畝

|

州吏

|

潘釘

|

1552

|

24.2

|

5.467

|

大女

|

潘銀

|

三町、凡十四畝

|

民大女

|

潘銀

|

2299

|

24

|

5.468

|

男子

|

潘璋

|

十町、凡廿四畝九十九歩

|

|

|

|

|

5.469

|

男子

|

潘衛

|

三町、凡十三畝

|

|

|

|

|

5.470

|

縣卒

|

潘嚢

|

二町、凡六畝

|

囗卒

|

潘嚢

|

1590

|

上殘

|

5.471

|

郡卒

|

潘嚢

|

三町、凡卅畝

|

郡卒

|

潘嚢

|

1708

|

24.3

|

5.472

|

男子

|

潘囗

|

十町、凡卅八畝

|

|

|

|

|

5.473

|

縣吏

|

潘 [25] [25]

|

十二町、凡卅二畝

|

縣(?)吏

|

潘 (羜?) (羜?)

|

2242

|

下殘

|

5.474

|

縣卒

|

謝牛

|

二町、凡九畝

|

縣卒

|

謝牛

|

1698

|

24.3

|

5.475

|

男子

|

謝慎

|

二町、凡八畝

|

民男子

|

謝慎

|

2113

|

22.2

|

5.476

|

男子

|

謝韶

|

七町、凡卅三畝

|

縣吏

|

謝韶

|

1806

|

24.2

|

5.477

|

男子

|

囗囗

|

六町、凡廿畝

|

|

|

|

|

0.18

|

男子

|

謝根

|

二町、凡七畝

|

|

|

|

|

4.296

|

州吏

|

陳康

|

八町、凡廿畝

|

|

|

|

|

貳·5375

|

男子

|

區高(?)[26]

|

|

|

|

|

|

貳·5700

|

男子

|

唐陶

|

|

|

|

|

|

壹·6826

|

|

唐陽[27]

|

|

|

|

|

|

壹·7555

|

|

唐陸[28]

|

|

|

|

|

|

叁·104

|

|

毛平

|

|

|

|

|

|

叁·256

|

男子

|

唐宜

|

|

民男子

|

唐宜

|

2689

|

殘

|

對照上表,不難看出兩者之間人名、身份之間的一致性頗高。不同的只有四例,即栂蔯、黃澤、蔡 與謝韶。前三例均是男子變爲子弟。據簡貳·1536“·其四……子弟限田……”、貳·1981“·其四戶給子弟佃客”、貳·2054“其三囗囗囗子弟限佃限囗”,至少三個里中均有人戶承擔子弟限田的耕種,有些尚是“給子弟”[29],有些可能就因多年承擔此事,而身份上變成了“子弟”。此處的三例恐怕就屬於後一類。從《吏民田家莂》看,這三戶耕種的田地畝數分別爲栂蔯14畝、黃澤與蔡

與謝韶。前三例均是男子變爲子弟。據簡貳·1536“·其四……子弟限田……”、貳·1981“·其四戶給子弟佃客”、貳·2054“其三囗囗囗子弟限佃限囗”,至少三個里中均有人戶承擔子弟限田的耕種,有些尚是“給子弟”[29],有些可能就因多年承擔此事,而身份上變成了“子弟”。此處的三例恐怕就屬於後一類。從《吏民田家莂》看,這三戶耕種的田地畝數分別爲栂蔯14畝、黃澤與蔡 均爲10畝,雖然不是畝數最少者,亦屬偏少者,應該亦屬於下戶之列。

均爲10畝,雖然不是畝數最少者,亦屬偏少者,應該亦屬於下戶之列。

另外,兩個謝韶身份則有差別,一是男子,一是縣吏。謝韶作爲南鄉勸農掾,在未正式刊布,却已有圖版公布的資料中出現過兩次,如“ 卒史白解”[30],以及“嘉禾四年六月戊申朔十一日戊午南鄉勸農掾謝韶叩頭死罪敢言之”[31],此謝韶應是簡貳·1806所記的“縣吏謝韶”[32],而《田家莂》中5.476的男子謝韶,不排除爲同名者的可能,如弦丘有兩個名爲“潘囊”的吏一樣。可不計。餘下24例完全一致,可以認定此28戶就是出現在田家莂中的弦丘吏民。

卒史白解”[30],以及“嘉禾四年六月戊申朔十一日戊午南鄉勸農掾謝韶叩頭死罪敢言之”[31],此謝韶應是簡貳·1806所記的“縣吏謝韶”[32],而《田家莂》中5.476的男子謝韶,不排除爲同名者的可能,如弦丘有兩個名爲“潘囊”的吏一樣。可不計。餘下24例完全一致,可以認定此28戶就是出現在田家莂中的弦丘吏民。

此28枚戶人簡中除去黃澤一例外,書寫格式均不包含戶內其他成員,與廣成里的簡有別;規格除貳·2113爲22.2厘米,出奇的短,原因不詳外,其餘完整的簡則在23.9-24.6厘米之間,都應算作鷲尾所說的“長簡”。再加上前引簡5的存在,以及3枚位于成坨簡中,附在廣成里吏民人名年紀囗食簿後面,認定這些戶人簡原本屬於弦(?)里吏民人名年紀囗食簿,不能算是無稽之談吧。

黃澤簡則提示我們,部分弦丘居民可能隸屬于另外一個,甚至二個里。

如果此說可以成立,我們可以繼續以此27枚簡爲基礎,將此盆中更多的簡聯繫起來,向恢復“嘉禾六年弦(?)里吏民人名年紀囗食簿”前進。

由于附在廣成里冊書後面的三戶弦(?)里人戶爲吏(囗吏蔡賢,貳·1706·68)與卒(郡卒潘囊,貳·1708·70與縣卒謝牛,貳·1698·59),該里吏民的編排可能先是吏、卒戶,然後是民戶。在恢復該里冊書,安排各戶前後位置時,暫以吏、卒、子弟、民戶爲序,吏與卒則按州、郡與縣排列,性質不明的置於本類最後。民戶的次序則暫依戶人簡的釋文編號。戶內成員簡與戶計簡則根據與戶人簡及成員簡之間的各種關聯(如人名、親屬關係、年齡)、書式、尺寸與字迹[33]確定。結果如下表:

釋文編號

|

釋文

|

長度

|

1552

|

州吏潘釘年卅三

|

24.2

|

1948

|

釘妻大女钅寸年卅六 釘子女婢年八歳

|

23.9

|

1963

|

婢弟仕伍玉年三歳 客寡嫂大女裁年六十八

|

24.3

|

1588

|

·釘兄公乘桐年六十盲左目 桐妻大女梨年六十二

|

24.4

|

1650

|

·右釘家囗食十一人

|

24.3

|

2047

|

郡吏鄧盆年卅(?)二(?) 已……[34]

|

24.1

|

1879

|

·盆妻大女煎年卅 盆父巡年七十三盲左目

|

下殘

|

*1706·68

|

郡吏蔡賢年卌六 ▼[35]

|

24.3

|

1538

|

賢妻大女婢年卅三 賢子男仕伍業年五歳

|

24.3

|

2242

|

縣(?)吏潘 (羜?)年卅九 (羜?)年卅九

|

下殘

|

1850

|

妻大女嬉年卅三 妻大女嬉年卅三  小妻大女諫年廿四 小妻大女諫年廿四

|

23.9

|

1873

|

父公乘盡年七十七盲右目 妻大女婢年六十三 父公乘盡年七十七盲右目 妻大女婢年六十三

|

24.3

|

1685.39

|

·右 家囗食十人 ▼ 家囗食十人 ▼

|

24.5

|

1806

|

縣吏謝韶年五十一[36]

|

24.2

|

*1688·44

|

韶妻大女齎年卅 子女福年八歳

|

24.2

|

1979

|

·福[37]弟仕伍彖年六歳 韶弟公乘毛年卅給習射

|

24.1

|

1598

|

毛妻大女囗年廿八 毛弟公乘屈年十三腹心病

|

24.5

|

2250

|

右韶家囗食八人

|

下殘

|

1539

|

州卒栂誌年卅二

|

24.1

|

1883

|

誌妻大女紫年卌一 ∴鞩小妻大女立年卅八

|

23.8

|

1858

|

誌子男公乘縣年十二 縣男弟公乘伯[38]年十二苦腹心病

|

下殘

|

1976

|

伯男弟仕伍錢年五歳 ∴鞩(?)男弟公乘尾年十一腹心病 ▼

|

24.2

|

2057

|

·誌從兄公乘郭年七十三 郭妻大女思年六十五

|

24.3

|

2063

|

郭子男仕伍 (秃)[39]年八歳 ∴鞩男姪公乘 (秃)[39]年八歳 ∴鞩男姪公乘 年廿給縣卒 年廿給縣卒

|

24.4

|

2097

|

(胥?)妻大女息年十六 (胥?)妻大女息年十六  (胥?)母大女休年七十九 ▼ (胥?)母大女休年七十九 ▼

|

24.2

|

1560

|

·右誌家囗食十囗人

|

24.3

|

*1708·70

|

郡卒潘嚢年廿三

|

24.3

|

*1696·57

|

嚢妻大女初年廿六 嚢父公乘尋年六十一苦虐(?)病

|

24.4

|

*1694·55

|

尋妻大女司年卌四踵(腫)右足 嚢男弟公乘祀年十一

|

24.4

|

1655

|

·祀女弟囗年二歳 尋好(姪?)子女陵年廿六

|

24.3

|

*1697·58

|

右嚢家囗食八人

|

24.2

|

*1698·59

|

縣卒謝牛年廿四 ▼

|

24.3

|

*1699·60

|

午妻大女傅年廿 ?午父公乘范年六十一

|

24.2

|

1654

|

午男弟公乘湯年十二

|

下殘

|

1653

|

·右午家囗食七人

|

24.2

|

1877

|

縣卒蔡庫年卅三 ▼

|

23.9

|

1881

|

·庫妻大女思年卅八 庫小妻大女移年卅七

|

24

|

1581

|

·囗男弟仕伍恉年九歳 庫父公乘平年七十二

|

下殘

|

2103

|

· 男弟仕伍黑年四歳 黑男弟仕伍連年二歳 男弟仕伍黑年四歳 黑男弟仕伍連年二歳

|

下殘

|

1609

|

連男弟仕伍莂年一歳 庫男弟公乘石年十五

|

下殘

|

2199

|

·右庫家囗食十五人

|

下殘

|

1950

|

縣卒唐懸年廿三

|

24

|

1590

|

縣卒潘嚢年廿一[40]

|

上殘

|

1957

|

·妻大女姑年十八 嚢父公乘足年七十二踵(腫)兩足

|

23.8

|

1884

|

足妻大女邁年五十三 嚢女弟離(?)年九歳

|

23.8

|

1836

|

·右嚢家囗食六人

|

23.9

|

2015

|

子弟蔡 年六十二 年六十二

|

23.9

|

2010

|

· 妻大女蒜年卅一 子小女囗年七歳 妻大女蒜年卅一 子小女囗年七歳

|

24

|

2019

|

小妻大女濯年廿六盲左目 小妻大女濯年廿六盲左目  弟仕伍囗年九歳 弟仕伍囗年九歳

|

24.3

|

2013

|

弟公乘大年廿一 妻大女囗年廿一 弟公乘大年廿一 妻大女囗年廿一

|

23.9

|

2106

|

子弟栂蔯年五十七

|

24.2

|

1651

|

·右蔯家囗食三人 ▼

|

24

|

1568

|

民男子蔡邠年卅八[41]

|

24.4

|

2191

|

廿三 犭阝母大女持年七十四 廿三 犭阝母大女持年七十四

|

上殘

|

1562

|

犭阝兄公乘炭年卌五給佃帥 炭妻大女陵年卅四

|

23.8[42]

|

2735

|

犭阝弟公乘嚢

|

下殘

|

1566

|

·右犭阝家囗食七人

|

24

|

1582

|

民男子唐南年卌四腹心病

|

24.6

|

1959

|

·右南家囗食二人

|

23.8

|

1593

|

民男子郭子萬年廿二 左手絮病 左手絮病

|

24.4

|

1647

|

囗妻大女長年廿七 子萬父公乘偅年八十一頼(癩)病

|

24.2

|

1809

|

·右子萬家囗食四人[43]

|

24.2

|

*1692·48

|

民男子蔡張年卅四[44]

|

24.3

|

1802

|

張母大女婢年六十八 張男姪 (趀)年九歳 (趀)年九歳

|

24.1

|

*1693·51

|

· 弟仕伍齎年七歳 齎女弟 弟仕伍齎年七歳 齎女弟 年五歳 年五歳

|

24.5

|

*1791·196

|

·右张家囗食七人[45]

|

24.3

|

1810

|

民男子鄧鼠年卅八

|

24.1

|

1849

|

民男子栂專年六十三踵(腫)兩足

|

24

|

1952

|

專族孫仕伍佰(?)年五歳 專中妻大女純年五十已死

|

24.2

|

1926

|

專寡嫂秋年卌九 秋子仕伍臨年五歳

|

24.1

|

1876

|

·右專家囗食七人 訾五十

|

24.2

|

1854

|

民男子吳遠年卅三腹心病

|

23.9

|

*1689·45

|

遠妻大女聞年卌二 子女黑敢年十歳

|

24.2

|

*1690·46

|

黑敢(?)女弟喿年七歳 喿弟仕伍奴年二歳闇病

|

24.2

|

2050

|

民男子潘司年卅九

|

24.2

|

2541

|

·右司家囗食六人

|

24.5

|

2073

|

民男郭仕年卅三

|

上殘

|

2014

|

·右仕家囗食五人

|

23.9

|

2113

|

民男子謝慎年六十一 兩足 兩足

|

22.2

|

2009

|

右慎家囗食三人

|

23.6

|

2121

|

民男子王婁年七十八

|

24.2

|

2125

|

民男子胡健年六十一叛士限佃

|

24.2

|

1614

|

健姪子仕伍敢年七歳 ▼

|

24.4

|

1827

|

·右健家囗食四人 ▼

|

23.9

|

2206

|

民男子逢平年八十八

|

下殘

|

1640

|

妻大女梨年八十四 平孫子仕伍軍年七歳聾耳

|

殘長23.5

|

1977

|

平外女孫并(?)年七歳

|

24.1

|

2299

|

民大女潘銀年囗囗

|

24

|

2363

|

·銀子公乘各年廿

|

下殘

|

2433

|

·右銀家囗食五 ·右銀家囗食五

|

上下殘

|

2689

|

民男子唐宜年六十四 [46] [46]

|

下殘

|

|

|

|

1947

|

·右弦里領吏民五十戶囗食三百卌人

|

23.6

|

2062

|

鬿(魁)郭子萬主[47]

|

下殘

|

此外,尚有部分簡,根據筆迹、尺寸與書式,可以判定屬於同一冊書,但因戶人簡不存、不明或難以確定歸屬,姑附于後:

釋文編號

|

釋文

|

長度

|

1626

|

·囗妻大女囗年卅四▼ 怡子女銀年十三▼[48]

|

23.9

|

1615

|

銀男弟仕伍仨年九歳 仨女弟邑年八歳

|

24.4

|

*1662·4

|

邑女弟賈年六歳 賈男弟仕伍武年四歳盲

|

24.2

|

*1666·8

|

武女弟取年二歳 怡(?)兄公乘 年五十五 年五十五 右足 右足

|

24.3

|

*1664·6

|

(惉)[49]妻大女妾年五十四 (惉)[49]妻大女妾年五十四  子女婢年十歳 子女婢年十歳

|

24.4

|

*1665·7

|

·婢男弟仕伍屬年八歳 屬女弟汝年六歳

|

24.4

|

2251

|

右怡(?)家囗食十六 右怡(?)家囗食十六

|

上下殘

|

|

|

|

2052

|

碩妻大女姑年廿三 碩子男仕伍詔年四歳 碩妻大女姑年廿三 碩子男仕伍詔年四歳

|

上下殘

|

2383

|

詔男弟仕伍鼠年二歳 碩男弟仕伍狗年九歳

|

24.3

|

1863

|

狗女弟著年七歳 碩女弟春年十二

|

24.1

|

1596

|

·右碩家囗食十一人 ▼

|

24.1

|

|

|

|

1682·34

|

·敢(?)妻大女婢年卅四 ·敢(?)子女姑年六歳

|

24.5

|

1680·32

|

·囗男姪 年九歳 ·敢(?)父公乘利年八十給子弟 年九歳 ·敢(?)父公乘利年八十給子弟

|

24.2

|

1681·33

|

·利妻大女孰年七十 從女弟絹三歳

|

24.4

|

|

|

|

5700

|

弦丘男子唐陶(嘉禾二年莂)

|

|

1886

|

陶妻大女汝年卅三 陶弟公乘堅年卌二刑足

|

23.9

|

1851

|

堅妻大女秋年卌一 堅小妻大女令年卅五

|

24

|

1878

|

陶子女陽年八歳 陽弟仕伍慈年九歳

|

24.1

|

2120

|

囗囗囗年九歳 陶男姪仕伍許年七歳

|

下殘

|

|

|

|

1864

|

民男唐虎年囗十四?

|

24

|

1853

|

金弟仕伍囗年六歳 虎弟公乘囗年囗囗

|

23.9

|

2046

|

·右虎家囗食十七人

|

24.4

|

|

|

|

1618

|

囗男弟仕伍燔年四歳 燔女弟汝年二歳

|

24.1

|

|

|

|

1645

|

·貴父公乘宿年八十二死 宿妻大女得年七十六

|

24.1

|

|

|

|

1839

|

姑女弟還年二歳 男弟公乘嬲年九歳龍(聾)耳

|

24.2

|

|

|

|

1885

|

恪弟公乘陳年十二 左雀(截)右足 囗男姪公乘勉年廿 左雀(截)右足 囗男姪公乘勉年廿

|

23.8

|

1845

|

勉(?)男弟仕伍氵水年九歳 囗男姪仕伍匡年八歳

|

23.9

|

|

|

|

1961

|

妻大女梁年七十三 子公乘世年廿五給習射

|

23.95

|

1938

|

世妻大女姑年廿三 世子公乘曹年十

|

24

|

|

|

|

2078

|

客女弟勉年七歳 囗男姪公乘坑年十五

|

下殘

|

|

|

|

2084

|

妻大女何年六十一 子公乘岑年廿一腹心病

|

下略殘,长23.8

|

|

|

|

2173

|

·相子公乘宜年廿一給囗囗

|

下殘

|

|

|

|

2281

|

平女弟蒭年六歳 囗男弟囗年卌三苦腹心病 平女弟蒭年六歳 囗男弟囗年卌三苦腹心病

|

上殘

|

|

|

|

2367

|

惕妻大女婢年卅一 惕弟公乘客年十二

|

24.4

|

以上兩表中,除去散簡,共出現了31戶的姓名或名,與一里50戶的規模相比,只找到了五分之三的人戶,還有19戶未知,且已知的31戶幾乎沒有一戶是完整的,在該里人戶的資料集成上還有不少工作要作。

除了各戶的記錄,簿書最前面應該有如前引簡3一樣的標題簡:弦(?)里謹列所領任吏民人名年紀囗食爲簿,最後還應有以“里”爲單位的統計。第16盆中出現了不少,成坨的簡貳·1661-1799中有5枚,筆者在復原廣成里的吏民人名年紀囗食簿時已有引用,茲不重複。先移錄餘下各簡如下:

12. ·其四……子弟限田……(貳·1536)

13.其二戶江(?)師 ▼ (貳·1557)

14. 其九戶給郡縣吏 …… (貳·1570)

15.其三戶給驛兵 (貳·1571)

16. 囗六戶尪羸老頓貧窮女戶 (貳·1861)

17. 其一戶给囗囗中(貳·1924)

18.定應役民十九戶(貳·1973)

19. ·其四戶給子弟佃客(貳·1981)

20. ·其七戶尪羸老頓貧窮女戶  (貳·2036)

(貳·2036)

21.其一戶州吏 (貳·2049)

22.其三囗囗囗子弟限佃限囗(貳·2054)

23.其二戶郡醫師  (貳·2115)

(貳·2115)

24. ·其五人前後被病物[故]

·其五人前後被病物[故] (貳·2168)

(貳·2168)

25.其囗囗尪羸老頓貧窮女戶不任調囗 (貳·2289)[50]

26.·其五戶給囗囗囗下品  (貳·2296)

(貳·2296)

27.  ·其四戶郡縣卒 (貳·2298)

·其四戶郡縣卒 (貳·2298)

28.·定應役民廿戶 (貳·2303)

29.其七戶尪羸老頓貧窮女戶 (貳·2307)

30.·其六戶郡縣卒下品 (貳·2311)

31.·其三戶給郡縣卒 (貳·2318)

32·其卅五人前後被病及他坐物故 (貳·2319)

33.其五戶囗郡縣吏下品 ▼(貳·2338)

34.囗十一戶郡卒下品 ▼ (貳·2339)

35.·其四人前后被病囗故囗(貳·2344)

36.·右一戶縣佃吏下品 ▼ (貳·2375)

(貳·2375)

37. 囗被病物故(貳·2423)

囗被病物故(貳·2423)

38. 其八戶郡縣吏

其八戶郡縣吏 (貳·2634)

(貳·2634)

39.·其三戶給州吏 (貳·2674)

以上各簡均應是該鄉(或許還有另外一鄉)各里吏民的分類統計。囗食簿Ⅱ後亦應包含,只是現在已難從上述各簡中再做詳細的區分。不過,列舉的類別與順序大致可知:先是里統計簡(貳·1947),然後是里內男女人囗的合計、尪羸老頓貧窮女戶的戶數、各種吏的戶數、各種給吏的戶數、各種雜役(如郡醫師之類)的戶數,最後應是“定應役民”的戶數。“被病物故”者的統計,可能列在男女人囗合計之後。

這些統計的書式亦不統一,如關于尪羸老頓貧窮女戶的簡16、20、25與29,個別注明了“不任調囗”;寫不寫戶品,亦不一致。這些均屬可有可無的注記,分析中不要爲此類枝節所惑。

推定屬於弦里的“囗食簿Ⅱ”有少量簡與“囗食簿Ⅰ”共同出土于成坨的簡中,兩簿在置入J22井中時應該是編聯在一起的。弦里與廣成里均屬於廣成鄉,復原後的“囗食簿Ⅰ”的首枚簡云“廣成郷謹列嘉禾六年吏民人名年紀囗食爲簿”(貳·1798·207),因此,“囗食簿Ⅱ”亦應屬於嘉禾六年的囗食簿,儘管實際製作的年代要早于此(下詳)。

四、“囗食簿”的製作與性質

以上對“囗食簿Ⅱ”做了集成研究,下面結合“囗食簿Ⅰ”以及其他學者復原的名籍類文書,對此類簿書的製作與性質再做些分析。

首先,關于製作。“囗食簿Ⅰ”與“囗食簿Ⅱ”涉及的吏民雖然同屬於廣成鄉,記錄格式亦基本一致,兩份簿書在廢弃時亦前 後相聯,但是,就其製作而言,應該是分別完成的。如鷲尾所指出的,兩者所用竹簡的長度略有差別、書式亦稍有出入;此外,戶內成員簡的筆迹亦有明顯不同。這些均顯示兩個“囗食簿”的實際抄寫者不同。

兩個“囗食簿”的抄寫者可能是兩個里的“魁”。第16盆簡中出現了若干“魁”,如上引簡11中的“區桐”,仔細查閱圖版,還可以找到更多的“魁”:

40.鬿(魁)蔡喬主(貳·1700·61)[51]

41.鬿(魁)郭子萬主(貳·2062)[52]

42.囗梅囗主(貳·2340)

其中簡40出現在成坨簡中,據“揭剝圖”,該簡右側兩枚即是里的分類統計簡(簡貳·1701·62與貳·1702·63),再向右隔兩簡亦是兩枚統計簡(貳·1704·66、貳·1705·67),因筆者過去復原“囗食簿Ⅰ”時沒有發現此簡釋文有誤,忽略了它與右側諸簡的聯繫。此簡應該位于整個里的囗食簿的末尾。

《竹簡貳》中出現了一位名爲“蔡喬(橋)”的民:“民男子蔡喬年六十二給驛兵橋妻大女典年卌八筭”(貳·1903)[53],嘉禾五年的吏民田家莂中彈浭丘則有一位男子名“蔡橋”(5.947)。僅通過這樣的對比便視此三處所錄爲同一人,可能有些匆忙。不過,還能找到此盆簡中出現的戶人與《吏民田家莂》更多的對應,詳見下表:

嘉禾五年田家莂中的彈浭丘吏民

|

《竹簡貳》第16盆中的戶人簡

|

整理編號

|

身份

|

姓名

|

身份

|

姓名

|

整理編號

|

長度

|

5.942

|

郡吏

|

黃士

|

郡吏

|

黃士

|

1623

|

23.55

|

5.944

|

男子

|

黃鼠

|

民男子

|

黃鼠

|

1801

|

23.6

|

5.946

|

男子

|

蔡若

|

民男子

|

蔡若

|

1781·182

|

23.5

|

5.947

|

男子

|

蔡橋

|

民男子

|

蔡喬(橋)

|

1903

|

23.4

|

《竹簡貳》中找到的四簡不僅長度相近,書式亦相同,均抄寫了兩人的信息。且蔡若簡出現在成坨簡的靠近核心部分,從位置、書式、長度看,均應屬於廣成里,其他三戶同樣隸屬于該里應無疑問。此外,查《竹簡》各種入米、入錢及入布等莂,彈浭(溲)丘的男子等幾乎都是爲廣成鄉交納物品,其中包括上表出現的黃鼠(壹·7833、貳·385),僅見一例是爲西鄉交納(貳·6010),一例爲東鄉(肆·30992),亦可旁證該丘與廣成鄉之間的對應關係。

若以上推論不誤,蔡喬則是廣成里的里民,幷擔任里“魁”。上文指出,郭子萬居弦丘,爲弦里的里民,簡41表明他亦擔任“魁”,依蔡喬例,他應是弦里的魁。

至于簡貳·1903又注明蔡喬“給驛兵”,這與擔任里“魁”之間是什麽關係,還需研究。

簡11出現的魁區桐以及不少第16盆的戶人又與《田家莂》夢丘的吏民對應,應該是另外一個里的魁。

推定“里魁”或是各里“囗食簿”的抄寫者幷不僅僅是因爲在第16盆竹簡中發現了四個魁的名字,還有更爲積極的證據:

43. 囗郭子萬謹列囗囗吏囗囗客家數年纪囗食人名簿(貳·1546)

釋文原做“……吏……客家數年紀囗食人名簿”,細查圖版,上端還可釋出四字,簡端一字泐,當爲“鬿”。可証作爲魁的郭子萬亦要編製文書,儘管簡上所說的簿書或非“囗食簿Ⅱ”。據此,“囗食簿”爲里魁所抄寫亦順理成章。

此外,鄉里“囗食簿”統計簡中常見的“領”字亦有助于認識簿書的抄寫者。這類簡通常作“右×里領吏民×戶囗食×人”,或“集凡×里(魁×)領吏民×戶囗食×人”,這裏的“領”字易被误解爲“统領”,實際均應做“記錄”解[54],“魁×領吏民×戶”則是魁×記錄吏民×戶之意,可旁證魁負責各里“囗食簿”的抄寫[55]。

“囗食簿”的實際製作時間,也值得分析。成坨簡核心的一枚,即貳·1798·207做:“廣成郷謹列嘉禾六年吏民人名年紀囗食爲簿”,故將“囗食簿”Ⅰ與Ⅱ定名爲嘉禾六年的囗食簿,不過,嘉禾六年幷非囗食簿的實際製作年代。有研究指出“漢代八月書戶而造籍,本財政年度之末所造的戶籍實際是預計下一財政年度的狀况,其每戶家庭之下所載的賦役集計,實際也是下一財政年度預計徵收的情况”[56]。的確,從其他資料亦可得到印證。甘肅敦煌懸泉置遺址出土的西漢時期的“傳信”中有這樣一枚:

44.神爵四年十一月癸未,丞相史李尊送獲(護)神爵六年戍卒河東、南陽、穎川、上黨、東郡、濟陰、魏郡、淮陽國詣敦煌郡、酒泉郡。因迎罷卒送致河東、南陽、穎川、東郡、魏郡、淮陽國,並督死卒傳 (槥)。爲駕一封軺傳。御史大夫望之謂高陵,以次爲駕,當舍傳舍,如律令。Ⅰ91DXT0309③:237[57]

(槥)。爲駕一封軺傳。御史大夫望之謂高陵,以次爲駕,當舍傳舍,如律令。Ⅰ91DXT0309③:237[57]

此傳信是西漢宣帝神爵四年(前58年)爲丞相史李尊簽發的,任務是迎送戍卒,迎的是兩年以後神爵六年的戍卒,實際上次年就改元爲五鳳元年,歷史上幷無神爵六年。此例表明承擔向敦煌郡派遣戍卒的河東、南陽等郡的籍簿一定是記錄的來年,甚至是兩年後的情况,不然,無法滿足朝廷提前調派戍卒的需要。之所以出現這種情况,應該與帝國疆域廣闊,戍卒從住地到戍所路途遙遠,費時頗多分不開。這種做法恐怕通行于漢帝國境內,且年復一年,相延成習。原先屬於東漢帝國的臨湘亦應不例外。其實,我們從不同年份的簿書的比對中也能發現一些綫索。

《竹簡肆》中有不少嘉禾四年廣成里戶人的囗食簿,與“囗食簿Ⅰ”中的戶人姓名一致,應是同一人,不過,記錄的年齡却只相差一歲,詳見下例:

45.民男子黄張年五十三踵(腫)兩足 盲張妻大女庶(?)年卌三筭一(貳·1724·95)

46.嘉禾四年廣成里戶人公乘黃張年五十二踵佐足(肆·2684)

47.民男子朱萇年六十七囗囗亭復人 萇妻大女礼年卌三筭一 ▼(貳·1773·170)

48.嘉禾四年廣成里戶人公乘朱萇年六十六 左足給亭雜人(肆·2042)

左足給亭雜人(肆·2042)

49.民男子周車年五十三腹心病給囷父 ·車妻大女屈年五十(貳·1686·42)

50. 年廣成里戶人公乘周車年五十二腹心病給關父(肆·1924)

年廣成里戶人公乘周車年五十二腹心病給關父(肆·1924)

簡50紀年部分殘缺,不過此卷中的帶紀年的廣成里囗食簿均爲嘉禾四年,此簡當亦如是。仔細比對,還可發現更多的例子。這兩份囗食簿的年份相差兩年,而記錄的戶人年齡却只差一歲,至少可以說明嘉禾六年的囗食簿Ⅰ反映的是前一年,即嘉禾五年,的年齡,應該製作于嘉禾五年。另外,囗食簿Ⅱ中出現了簡1609; “連男弟仕伍莂年一歳 庫男弟公乘石年十五 ”,既然注明“莂年一歲”,應該記錄的是該幼童嘉禾五年的實際年齡,其他人或许亦是如此。

”,既然注明“莂年一歲”,應該記錄的是該幼童嘉禾五年的實際年齡,其他人或许亦是如此。

製作簿書的具體月份,可能仍是每年的八月。張家山漢簡《二年律令·戶律》分別提到“八月書戶”(簡335)與“八月戶時”(簡345),文献中亦有“八月案比”的記載[58],走馬樓出土的木牘中有兩塊鄉勸農掾於嘉禾四年(235年)八月廿六日製作的文書,内容是條列該鄉州吏父兄人名年紀爲簿(J22-2453,另一無編號)[59],或可以証明八月案比的制度仍在臨湘實行。

上引簡3及簡58均說明各里在製作簿書后亦要以上行文書的形式上呈給鄉,鄉在彙集各里的簿書後,形成文書,再上呈給侯國[60],所以會在簡3前面出現簡4。簡3編繩痕跡壓在字跡上,而簡4“吏民”兩字間留有空隙,或许簡4是在最後添加上去的,字跡與簡3基本一致,或亦是由廣成里的里魁代爲書寫的。簡4也许是在廣成里製作囗食簿时就预先做爲空白簡編入簿書[61],而書寫的時間可能在最後,即全鄉的簿書彙總後,上呈侯國前。

一些學者強調“鄉”是地方最基層的行政組織[62],另有學者甚至認為“里”不製作文書或基本没有文書[63],張家山漢簡《二年律令·戶律》條文似乎也支持此說。但本文的考察則發現,實際運作中遠比規定複雜,到孫吳初年,里吏也参加到鄉文書的製作中,且出力最多[64]。這究竟只是臨湘一地的现象,還是帶有普遍性,尚需研究。

其次,關于208枚成坨簡中爲何夾雜69枚無字簡[65],迄無通解。筆者過去只是簡單地推測可能爲長期在地下掩埋所致,幷非製作時有意留下的。現通過比較其他成坨簡,感覺這些無字簡應該是抄寫時有意所爲。在已經發表的37坨簡中僅本坨及《竹簡壹》圖二(壹·10245-10495,名籍類)兩坨存在較多的無字簡;新刊《竹簡肆》中另有5坨簡發現了“未見字迹”簡(即肆·204、498、4425、4469、4520、4626、4633、4642),此8枚中4 枚完整無缺,幾乎所有均可看到編繩痕迹[66]。而這些坨几乎均屬各种名籍類簡,其他30個在同樣條件下沉睡井下近二千年的成坨簡却僅見字迹漫漶或磨滅的,而未見無字迹簡,恐怕并非偶然。

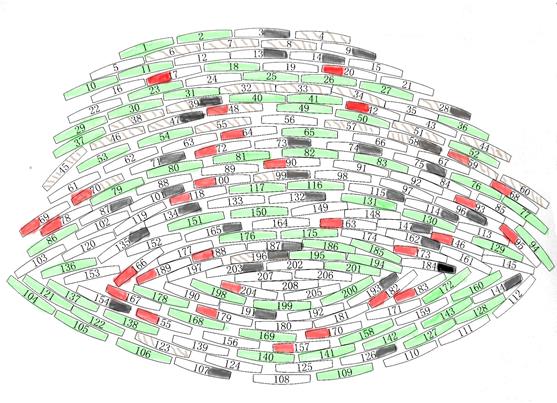

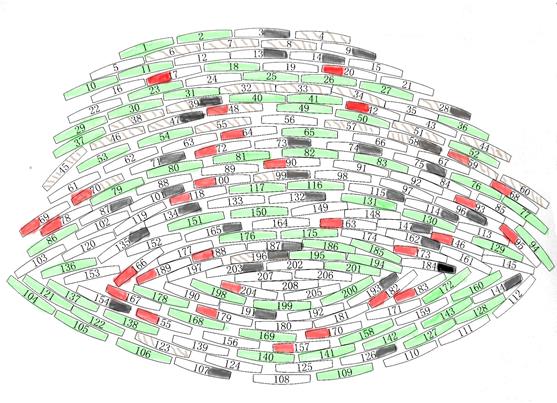

曾有研究指出《竹簡壹(下)》圖二中出現的無字簡可能是編排在各里戶囗簡之後,而“囗食簿Ⅰ”中無字簡的編排看不出明顯的特徵,有可能夾雜在諸戶之後[67]。如果將《竹簡貳》圖一中的無字簡、戶人簡與戶計簡,以及不屬於廣成里的長簡,分別標上不同顔色,繪製在揭剝圖上,得到的結果見下圖:

圖例:

綠色簡:無字簡

數字左側爲紅色簡:戶人簡

數字右側爲黑色簡:戶計簡

帶有斜綫簡:經測量後確定的長簡

觀察上圖,無字簡遍及坨內各處,基本上是數枚簡相對集中,或同在一層,左右相接,如圖上標明79-83、140-143的簡、或上下叠壓,與有字簡交錯分布,顯然不是集中在全里的末尾。不過,所謂“夾雜在諸戶之後”的提法亦嫌含混。筆者的推測是囗食簿中有部分人戶家只記錄了該戶的戶人簡與囗食統計(囗食簿Ⅱ似乎如此),或僅記錄該戶的囗食統計(囗食簿Ⅰ或許如此),餘下內容沒有抄錄而留下對應數量的空白無字簡。

該坨一共208枚簡,除去69枚無字簡,有字簡139枚,其中鄉里統計與上呈文書簡10枚、戶人簡30枚、戶計簡33 枚,戶內成員簡66枚,如果戶人簡與戶計簡可以對應上,加上成員簡,平均一戶6人,倒是與簡貳·1671所記廣成里吏民50戶,290多人吻合。但是,戶人簡與戶計簡能够對應上的只有8例,該坨最多可能涉及(30+33)-8=55戶,相較而言,戶內成員簡的數量就過少了。因此,可能有一部分人戶在此囗食簿上只抄錄了戶計簡,記錄了該戶的囗食數,而沒有戶人及具體成員的內容。

這種做法應該不僅見于囗食簿Ⅰ,Ⅱ亦如此。如上圖所示,在上半部,包括長簡的上下左右,亦存在不少無字簡,如圖上標明1、2、10、11、29-31、49、50的簡等。

接下來的問題是,究竟哪些人戶在囗食簿Ⅰ與Ⅱ中被簡化記錄?筆者在復原囗食簿Ⅰ時注意到該里的所有居民中非老即小,或爲殘疾,成年大男很少,原因未作深究[68],凌文超研究“士伍”時亦發現此盆名籍簡中10歲以上的男子很少[69]。從《竹簡肆》還可以找到不少廣成里的戶人,其中不乏成年大男,且身非給吏或承擔其他雜役者:

51.嘉禾四年廣成里戶人公乘周明年卅五盲左目(肆·2016)

52.嘉禾四年廣成里戶人公乘利禿年卅九 右手(肆·2025)

右手(肆·2025)

53.嘉禾四年廣成里戶人公乘囗重年五十八(肆·2457)

54.嘉禾四年廣成里戶人公乘周囗年卅一盲右目(肆·2462)

55.嘉禾四年廣成里戶人公乘黃囗年五十八腹心病(肆·2660)

56.嘉禾四年廣成里戶人公乘蔡睪年卅五(肆·2669)

57.嘉禾四年廣成里戶人公乘朱兵年五十九踵兩足(肆·2676)

顯然,該里居民有不少成年大男爲戶人,這些人不可能一、二年後全部物故。囗食簿Ⅰ的記錄則有所取捨。歸納目前所見的戶人簡,應該是各種吏與卒家、承擔給吏與雜役的民戶、尪羸老頓貧窮女戶均有詳細記錄,此外,有人物故的戶可能也要記錄,而戶內情况沒有變化(包括無人物故)的“應役民”戶很可能做了簡化記錄,僅注錄了戶內囗食數(戶計簡),有時可能會加上戶人簡,以便與囗食簿最後的囗食統計相符合。當然,這還只是一種推測,有待進一步的研究。

這種做法當是里魁爲减少自己抄寫負擔所爲,但亦應是得到上級的默許。不然我們不會在臨湘侯國的井中發現這些夾雜在囗食簿中的無字簡。這些囗食簿顯然已經上呈給了侯國,使用後被廢弃。

最後,討論一下囗食簿Ⅰ與Ⅱ的性質與功用。不少學者稱此種囗食簿爲戶籍或戶籍簿[70],具體性質上則認識不一:或認爲比较像是真正的戶籍,或云主要爲派役而製作,或認爲是具有基礎台帳的作用[71]。

根據上文的分析,筆者認爲,如前引簡3、4所示,本簿書實際是廣成鄉應臨湘侯國官府的要求而由下屬各里分別編制成簿書,上呈給鄉,再由鄉匯總上呈侯國的一份文書。具體內容則如簡3所云,爲各里所記錄的“任吏民人名年紀囗食”資料。此處“任”恐爲“擔當”意,“任吏民”應該包括身爲各種吏者,以及已經承當各種給吏與雜給役的民戶。

因爲此簿書關注的重點是人戶的身份,所以才會使用民、吏、卒與子弟作爲各戶首位成員的標識,所以才會出現貳·1675·20州吏惠巴父親惠司還在世,却將“惠巴”列在該戶戶人位置的情况。郡吏黃蔦戶(貳·1720·90)與屬於囗食簿Ⅱ的郡卒潘囊戶(貳·1708·70)、謝牛(午)戶(貳·1698·59)均如此。本文集成研究中復原的縣卒潘囊戶(貳·1590、1957、1884、1836)、縣吏鄧盆戶(貳2047、1879)亦如是。

至于此簿書中爲何收入尪羸老頓貧窮女戶的詳細資料?如學者所言,編制簿書目的主要是爲了派役,更確切地講是爲次年安排徭役做準備,因此要分別列出已經承擔“吏”職與各種給吏、雜役戶,以及不能承擔役的戶,尪羸老頓貧窮女戶便屬後者,有些簡上便明確注明這些戶“不任役”、“不任調”或“不任調役”(如壹·959、壹·4233、叁·4301、叁·6375、肆·533、肆·1792)。而那些屬於“定應役民戶”則是需要承擔正常徭役的民戶,反而無需再詳細一一列出,僅列出囗食數即可,而只有戶內出現人囗物故的“定應役民戶”要列出,這應該會影響該里的囗食統計以及具體的徭役安排。

所謂“定應役民×戶”中的“定”應是清查計算後表示實際情况的意思[72],“應役”則表示應當承擔徭役,這裏出現的只有“應役民×戶”,有學者注意到吳簡中同一里的統計簡中常常出現兩個不同的戶數,一爲“五十戶”[73],一要少于此,幷認爲後者記錄的只是該里中的“應役民”戶,加上各種爲吏的戶、給吏戶與不任役戶則爲50 戶[74]。此一發現十分重要,亦頗有道理,說明那些擔任各種吏、卒的人戶,以及承擔了給吏與雜役的民戶不再承擔此處所說的役,亦再次表明製作此簿書是清點鄉里中承擔吏職、給吏與雜役的人戶,以及不任役的尪羸老頓貧窮女戶,確定未來可以承擔正役的民戶的清單,目的是爲侯國安排鄉里民戶的徭役提供依據。

還有學者因走馬樓吳簡吏民簿統計方式與郴州晉簡中桂陽郡上計文書近似,而認爲這種簿書是制作上計簿過程中的產物[75],恐怕亦不妥當。

簡言之,本文所討論的囗食簿實際是鄉、里依據侯國要求,爲來年派役而製作的簿書,以詳略不同的方式記錄了各里人戶的情况,應是由里魁根據手中掌握的該里某種帶有底帳性質的詳細資料(戶籍)抄錄製作的,幷非古人與今人所說的戶籍。如果勉强比附的話,唐代的差科簿與點籍樣(吐鲁番文书64TAM35:47-53,第7册,468页以下)功能與此差近,或有淵源關係。

這種簿書幷非僅此一例。《竹簡壹》第13盆(簡7276-8890)中還有一個散亂,僅存部分的廣成里的簿書,功用應與本文復原幷分析的囗食簿Ⅱ 與Ⅰ相同。具如下引:

58.廣成里謹列所囗吏人名年纪爲簿(壹·8655)

59.尚書吏惠已(巴)年十八(壹·8642、貳1675·20)[76]

60.尚書吏呂不(次)年卅六(壹·8639)

61.不男弟晁年卅不妻原年卅二(壹·8641、貳·1714·78)[77]

62.尚書吏劉露年廿八 ? (壹·8416)

63.露妻笋年廿露男弟頭年廿给縣吏(壹·8400)[78]

64.露父張年七十九張妻婢年六十踵兩足(壹·8643)

65.右尚書吏三戶(壹·8617)

66.郡吏黄蔦年廿三[79](壹·8494、貳·1720·90)

67.民楊明年八十五(壹·8405、貳·1778·179)

68.民大女郭思年八十二(壹·8471、貳·1818)

惠已(巴)與呂不(次)的身份在此爲“尚書吏”,从年齡與姓名上看,與囗食簿Ⅰ中的相同。而後者中身份則是“州吏”,兩種身份之間如何變動,還需研究。除簡62-64、66外,上述戶人簡的年紀與見于囗食簿Ⅰ的均差一歲,應是嘉禾四年製作的。這表明爲安排役而令鄉里編制囗食簿幷非臨時性的工作,而是年復一年的日常任務[80]。不過,抄寫者可能與囗食簿Ⅰ不同,簡的尺寸、書式均與囗食簿Ⅰ不同。這或涉及到里“魁”——也許是書吏——的輪換,目前尚不清楚。

附帶指出,關于吳簡中何種名籍屬於戶籍,學界見解紛紜。筆者以爲就目前已刊資料看,還沒有見到屬於戶籍的簡。真正的戶籍應該分別掌握在鄉吏、里魁與侯國戶曹手中,是他們抄錄製作囗食簿及其他簿書的憑依和核查根據。此前公布的木牘J22-2695是東鄉勸農掾番琬針對吏陳晶所舉私學番倚進行核查,幷發遣至侯國審查的文書,其中提到番琬曾據“黃薄(簿)審實”[81],這種“黃簿”爲鄉吏所持有,成爲審核人戶身份的根據,或許才是學界所說的戶籍。吳簡中出土的涉及人戶的各類簿書均是鄉、里應侯國要求[82],爲某種特定目的而製作的上行文書的組成部分,均是從戶籍中抄錄的,但這些簿書本身幷非戶籍。

另有學者指出吳簡另一類出現頻繁的簿書,其戶計簡做“凡囗×事×算×事×貲×”是向編戶民徵收錢(更囗算錢和訾稅)的依據,亦將此類歸爲“戶籍簿”。後一歸類亦不妥。《竹簡壹(下)》附圖二“揭剝示意圖”中的成坨簡的內容即屬於此類簿書,據研究,記錄了小武陵鄉諸里人戶的情况[83],值得注意的是此坨簡一共253號,其中亦存在無字簡51枚,儘管從圖上看,無字簡分布似乎比較集中,但根據復原研究,這些簡實際分見于各里,說明此類簿書亦存在有簡而省略內容未抄的情况。由于此類簿書是徵收囗算的依據,就不可能爲將來占著戶籍時條列人姓名年紀預留空白簡。此外,幷非所有人戶均需要交納囗算錢與訾錢,老(60或80以上)幼(1-6歲)便是如此,吏家可能也無需交納。不過,相對于交納囗算的人戶,這類戶要少很多,所以成坨簡中可以省略不錄的人戶不多,因而出現的無字簡要比囗食簿Ⅰ與Ⅱ少不少。考慮到其用途,加上其中會省略部分無關的人戶[84],此類簿書顯然亦不能稱作戶籍。

分析“囗食簿”已竟,再對三世紀初孫吳臨湘侯國對鄉里百姓的管理贅言幾句。以上所論如可成立,便不難看出當時臨湘侯國通過鄉里編制特定的簿書來掌握可以徵發徭役的民戶的信息,且這種工作爲年度性的安排。這以鮮活的例子展示了侯國官府如何對百姓進行人身控制。走馬樓出土的大量倉、庫入米莂與入錢、布與皮莂顯示了官府如何從吏民手中徵集物資,而倉的出米簿則顯示了吏民交納的各種名目的米如何用于軍隊的供給。兩者結合,告訴我們官府是如何通過控制吏民人身與吏民的産品來維持其持續存在和運轉的。這或是吳簡所見臨湘侯國的個案帶給我們關于三世纪初江南鄉里控制的啓示。

五、結論

以上依托《竹簡貳(下)》所附“揭剝示意圖”,借助出土盆號(第16盆,簡貳·1536-2840)以及鷲尾祐子的先行研究,幷補充了新的證據(“男弟”的使用與字迹),在筆者過去復原冊書的基礎上,透過囗食簿的戶人簡與吏民田家莂中弦丘吏民之間的對應關係、各簡間的聯係,參考書式、尺寸,比较字迹,嘗試對嘉禾六年可能屬於廣成鄉弦里的吏民人名年紀囗食簿進行了集成研究,部分恢復了該簿書的內容。此盆另夾雜少量中鄉的簿書。

基於此,探討了此簿書的製作與性質。認爲它是鄉上呈給侯國的文書的組成部分。先由各里分别編製簿書上呈鄉,鄉匯總後,形成文書,再上呈侯國。文書可以說是鄉、里合作完成的,里吏出力最多。“里”無法製作文書的說法,不盡凖確。

各里在抄錄簿書時書寫格式幷不統一。通过比对,发现廣成里的“魁”是里民蔡喬,弦里则是里民郭子萬,兩人或是兩里囗食簿書的抄寫者。編製此種囗食簿書的目的是爲來年安排徭役,應編於嘉禾五年,具體月份可能在八月,性質幷非戶籍。主要記錄了當時已經承擔了各種吏、卒職、給吏與雜役的人戶,以及不能承擔徭役的民戶的詳細情况,而清點後應該承擔徭役的民戶情况則多有省略,故簿書中存在不少無字簡。通俗言之,此簿書是一種爲來年安排役而由里、鄉編製的花名冊。編製这种簿書乃是年度性安排。勉强比附的話,在用途上近於唐代的差科簿與點籍樣。已刊吳簡中尚未見到戶籍。儘管如此,這些簿書仍有助于認識當時官府如何控制吏民人身。

附表一:《竹簡貳》第16盆屬於囗食簿Ⅱ的“公乘”兩字筆迹[85]

1562

|

1581

|

1588

|

1598

|

1609

|

1647

|

1654

|

1666

|

1680

|

1694

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1696

|

1699

|

1853

|

1858

|

1873

|

1885

|

1886

|

1934

|

1938

|

1957

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1961

|

1976

|

1979

|

2013

|

2063

|

2084

|

2173

|

2367

|

2735

|

1645

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

附表二:第16盆竹簡中“公乘”的其他寫法

1542

|

1547

|

1555

|

1623

|

1649

|

1657

|

1687

|

1719

|

1720

|

1741

|

1759

|

1769

|

1774

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1776

|

1780

|

1792

|

1799

|

1807

|

1808

|

1818

|

1824

|

1871

|

1942

|

1962

|

2053

|

2083

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2528

|

2688

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

附表三:《竹簡貳》第16盆屬於“囗食簿Ⅱ”的“男弟”兩字寫法[86]

1558

|

1581

|

1609

|

1615

|

1618

|

1654

|

1662

|

|

|

|

|

|

|

|

1665

|

1694

|

1839

|

1845

|

1858

|

2103

|

2281

|

|

|

|

|

|

|

|

附表四:屬於“囗食簿Ⅱ”的“民男子”三字的寫法

1568

|

1582

|

1593

|

1692

|

1810

|

1849

|

1854

|

2050

|

2073

|

2113

|

2121

|

2125

|

2206

|

2689

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

附表五:屬於“囗食簿Ⅰ”的“民男子”三字的寫法

1673

|

1686

|

1707

|

1710

|

1724

|

1755

|

1762

|

1764

|

1768

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1771

|

1772

|

1773

|

1775

|

1778

|

1781

|

1782

|

1785

|

1795

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

附表六:第16盆其他簡上的“民男子”三字的寫法

1576

|

1659

|

1811

|

1852

|

1855

|

1887

|

1951

|

1964

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1985

|

2011

|

2151

|

2280

|

2314

|

2404

|

2422

|

2566

|

|

|

|

|

|

|

|

|

附表七:《竹簡肆》中“未見字迹”簡詳情

編號

|

204

|

498

|

4425

|

4469

|

4520

|

4626

|

4633

|

4642

|

完整程度

|

完整

|

完整

|

下殘

|

下殘

|

下殘

|

完整

|

完整

|

下殘

|

編痕

|

上下兩道

|

上下兩道

|

上道

|

上道

|

未見

|

上下兩道

|

模糊難辨

|

未見

|

寫作、修訂過程中先後得到大原信正、王素、宋少華、凌文超、邢義田先生、鷲尾祐子小姐的惠助,3月11日將此文提交北京吳簡研討班討論,得到與會學者的指教,6月20日將本文提交中央研究院第四届國際漢學會議·古代庶民社會議題,得到王子今、邢義田、馬怡、羅新以及游逸飛先生的指教,鄧玮光寄下關于吳簡復原研究的博士論文,謹此一併致謝。

2012年1-2月初稿

7-9月再次修訂

收入邢義田、劉增貴主編《第四屆國際漢學會議論文集:古代庶民社會》,臺北:中央研究院,2013年12月,頁103-147。這裡刊發的是修訂稿。

(編者按:本文收稿時間爲2014年2月18日14:48。)

[1]宮川尚志《六朝時代の村について》,《六朝史研究─政治、社會篇》,東京:日本學術振興會,1956年,中譯文《六朝時代的村》,收入劉俊文主編《日本學者研究中國史論著選譯》第4卷,北京:中華書局,1992年,頁67-108;宮崎市定《關于中國聚落形體的變遷》,收入《日本學者研究中國史論著選譯》第3卷,北京:中華書局,1993年,頁 21;《中國における村制の成立——古代帝國崩壞の一面》,《東洋史研究》4(1960),中譯文《中國村制的成立——古代帝國崩壞的一面》,收入中國科學院歷史研究所編譯組編譯《宮崎市定論文選集(上)》,北京:商務印書館,1963年,頁36、49-51、53-54;谷川道雄《中國的中世》、《六朝時代城市與農村的對立關係——從山東貴族的居住地問題入手》,均收入所著《中國中世社會與共同體》,馬彪譯,北京:中華書局,2002年,頁85-92、286-289。

[2]如汪小烜《走馬樓吳簡戶籍初論》,《吳簡研究》第1輯,武漢:崇文書局,2004年,頁143-159;韓樹峰《長沙走馬樓三國吳簡所見師佐籍考》,同上,頁167-176;安部聡一郎《長沙吳簡にみえる名籍の初步的檢討》,長沙吳簡研究會《長沙吳簡研究報告》第2集,2004年,頁39-53;安部聡一郎《試論走馬樓吳簡所見名籍之體式》。《吳簡研究》第2輯,武漢:崇文書局,2006年,頁14-24,日文稿《走馬樓吳簡にみえる名籍の樣式についての一試論》,收入《長沙走馬樓出土吳簡に関する比較史料學的研究とそのデータベース化》(平成16年度~平成18年度科學研究費補助金〈基盤研究B〉研究成果報告書),2007年3月,頁130-136;沈剛《吳簡戶籍文書的編制方式與格式復原新解》,《人文雜志》2010年第2期,頁129-137;石原遼平《長沙吳簡名籍考——書式と出土狀况を中心に》,《中國出土資料研究》14(2010.3),頁59-85;于振波《略說走馬樓吳簡之名籍》,《簡帛研究二○○八》,桂林:廣西師範大學出版社,2010年,頁224-250;鷲尾祐子《長沙走馬樓吳簡連記式名籍簡的探討——關于家族的記錄》,《吳簡研究》第3輯,北京:中華書局,2011年,頁65-87。

[3]凌文超在其博士論文《考信于簿——走馬樓吳簡采集簿書復原整理與研究》(北京大學歷史系,2011年)附錄中列在“竹簡研究:戶籍簿及其相關問題研究”中的中外論著就有83篇,絕大多數屬於此類,列于其他類中的名籍研究論著也還有不少。限于篇幅,不一一備舉。

[4]如楊際平《秦漢戶籍管理制度研究》,《中華文史論叢》2007年第1 期,頁1-35;張榮强《孫吳簡中的戶籍文書》,收入所著《漢唐籍帳制度研究》,北京:商務印書館,2010年,頁89-122;張燕蕊《從走馬樓吳簡戶籍書式看孫吳對秦漢戶籍制度的繼承和發展》《中國人民大學學報》2011年第1期,頁20-27;胡平生《新出漢簡戶囗簿籍研究》,《出土文獻研究》第10輯,北京:中華書局,2011年,頁249-284。

[5]如侯旭東《長沙走馬樓吳簡〈竹簡〉[貳]“吏民人名年紀囗食簿”復原的初步研究》,《中華文史論叢》2009年第1期(總第93期),頁57-93;凌文超《走馬樓吳簡采集簡“戶籍簿”復原整理與研究——兼論吳簡“戶籍簿”的類型與功能》,《吳簡研究》第3輯,頁9-64;《走馬樓吳簡兩套作部工師簿比對復原整理與研究》,《簡帛研究二○○九》,桂林:廣西師範大學出版社,2011年,頁162-237;《考信于簿——走馬樓吳簡采集簿書復原整理與研究》,博士論文,北京大學歷史系,2011年;鄧玮光《走馬樓吳簡采集簿書的復原與研究》第五章“試論吳簡名籍的製作周期及相關問題”,博士論文,南京大學歷史系,2012年,頁153-174。

[6]鷲尾祐子《示意図簡冊構成簡の検討と戶人の制度》,《長沙吳簡研究報告 2010年度特刊》,新潟:2011年12月,頁33-46。

[7]見凌文超《走馬樓吳簡采集簡“戶籍簿”復原整理與研究——兼論吳簡“戶籍簿”的類型與功能》,頁38、61;鷲尾祐子《長沙走馬樓吳簡連記式名籍簡的探討——關于家族的記錄》,頁70-75;鄧玮光《走馬樓吳簡采集簿書的復原與研究》,頁5

[8]鷲尾祐子《長沙走馬樓吳簡連記式名籍簡的探討——關于家族的記錄》,頁65-87;凌文超亦有類似的推測,見《走馬樓吳簡采集簡“戶籍簿”復原整理 與研究——兼論吳簡“戶籍簿”的類型與功能》,頁41注①。

[9]見森鹿三《居延漢简の集成—とくに第二亭食簿について—》,《東方学報》29(1959.3),頁139-154;《居延出土の卒家属廩名簿について》,《立命館文学》80(橋本博士古稀記念東洋学論叢)(1960.6),頁342-353;邁克爾·魯惟一《漢代行政記錄》上,页20-28,下,于振波、車今花譯,桂林:廣西師範大學出版社,2005年;永田英正《居延漢簡研究》(上),張學鋒譯,桂林:廣西師範大學出版社,2007年,頁42--323。李天虹對居延漢簡籍簿的分類整理實際亦屬集成研究,見所著《居延漢簡簿籍分類研究》,北京;科學出版社,2003年,其他學者使用此法者亦不少,恕不一一列舉。

[10]目前竹簡已經過脱水,長度略有縮短;且缺乏論文涉及的所有竹簡的實測數據,這里姑且以照片的尺寸做爲替代。

[11]鷲尾祐子《長沙走馬樓吳簡連記式名籍簡的探討——關于家族的記錄》,頁75、79。

[12]同上,頁79。

[13]侯旭東《長沙走馬樓吳簡〈竹簡〉[貳]“吏民人名年紀囗食簿”復原的初步研究》,頁85-89。類似的“里”與“丘”之間的對應關係,其他學者亦有發現,見凌文超《走馬樓吳簡采集簡“戶籍簿”復原整理與研究——兼論吳簡“戶籍簿”的類型與功能》,頁17-18;楊芬《孫吳嘉禾年間臨湘中鄉所轄里初步研究》,《中日長沙吳簡學术研讨會論文集》,長沙:長沙簡牘博物館,2011年3月,頁70-76。

[14]見宋少華《長沙三國吳簡的現場揭取與室內揭剝——兼談吳簡的盆號和揭剝圖》,《吳簡研究》第3輯,頁2-3。

[15]據圖版,“二”字或許爲“一”,上面一橫不能排除是“食”字最下面的一橫筆。

[16]李均明、宋少華披露的《竹簡四》中的名籍簡中按里的統計亦是每里50-55戶,見所著《〈長沙走馬樓三國吳簡〉竹簡[四]內容解析八則》,《出土文獻研究》第8輯,上海:上海古籍出版社,2007年,頁184引例4-7。

[17]據凌文超復原,嘉禾四年小武陵鄉下設五个里,可供參照,見《走馬樓吳簡采集簡“戶籍簿”復原整理與研究——兼論吳簡“戶籍簿”的類型與功能》,頁23。

[18]的確,此非孤證。我們還可找到更多的《竹簡》中“五唐里”戶人與《田家莂》中“五唐丘”吏民間的一致,如唐元,見于簡壹·8254“五唐里戶人公乘唐元年七十”,與《田家莂》4.105“五唐丘男子唐元”,

[19]參楊芬《孫吳嘉禾年間臨湘中鄉所轄里初步研究》,頁69-78。

[20]最早見于李均明、宋少華《〈長沙走馬樓三國吳簡〉竹簡[四]內容解析八則》例4-7,頁184,現據《竹简肆》核定。

[21]見宋少華主編《湖南長沙三國吳簡(二)》,重慶:重慶出版社,2010年,頁26例④。

[22]王素先生2012年2月27日来信示知,《竹簡柒》中有更多的例子,如“魁何湛主”(54036)、“魁黃春主”(54710)、“魁吳巴主”(54759),均是另行單獨書寫的。

[23]釋文原作“梅專”,查圖版,應作“栂”專,據改。以下兩例同此,據改。

[24]此字《田家莂》與《竹簡貳》釋文不同,查圖版,左側均從“子”,5.447右側有些模糊,上部還約略可看出“艹”的痕迹。

[25]釋文此字做“囗”,據圖版補。

[26]以下六戶見于《竹簡》壹至叁,究竟是否爲戶人,待考。

[27]釋文原做“孫丘唐陽”,核查圖版,“孫”爲“弦”之誤,據改,以下三例同。

[28]此人又見簡壹·2811,釋文做“雅丘唐陸”,查圖版,亦爲“弦”丘之誤。

[29]關于“給子弟”的解釋,參見侯旭東《長沙走馬樓三國吳簡所見給吏與吏子弟——從漢代的給事說起》,《中國史研究》2011年第3期,頁40-41。

[30]見宋少華主編《湖南長沙三國吳簡(二)》,頁20例③。

[31]同上,《湖南長沙三國吳簡(六)》,頁30例⑤。

[32]徐暢曾注意到謝韶身份的不同,見《走馬樓簡所見孫吳臨湘縣廷列曹設置及曹吏》,《吳簡研究》第3輯,頁334-335。

[33]字迹上比較明顯的標志是“男弟”、“公乘”的寫法,能够確定的已在下表中加陰影表示。具體的字迹比較見文末附表一至三。

[34]原釋文在“鄧”字前尚有兩個“囗囗”,查圖版,上端僅稍有不平整,不可能再容下兩字,故删。

[35]“郡”字據《吏民田家莂》5.460補。釋文編號帶有“*”的是出現在“揭剝圖”所示成坨簡中的簡,下同。

[36]《竹簡貳》中的“謝韶”不能斷定是弦丘居民,但該簡書式、尺寸與其他長簡一致,成員簡的字迹亦相同,暫且附入其中。

[37]“福”字原釋爲“ ”,據簡貳·1688,比對圖版,應釋爲“福”,據改。

”,據簡貳·1688,比對圖版,應釋爲“福”,據改。

[38]“伯”字原釋爲“仂”,但加“?”。核查圖版,比對簡貳·1976,應釋爲“但”,據改。

[39]此爲增加筆劃例,竹簡中“几”多寫作“凡”,實際是“秃”字,據覃繼紅《〈長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〉俗字研究》,碩士論文,西南大學文獻所,2009年,頁11、26。

[40]“縣”字據《吏民田家莂》5.470補。

[41]此簡人名做 釋爲“邠”,成員簡則做

釋爲“邠”,成員簡則做 釋爲“犭阝”,兩字形近,且成員簡尺寸、字迹均與其他相類,“分”“犬”形近,應是同一戶人。竹簡中“力”、“刀”常混用,見覃繼紅《〈長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〉俗字研究》,頁21。

釋爲“犭阝”,兩字形近,且成員簡尺寸、字迹均與其他相類,“分”“犬”形近,應是同一戶人。竹簡中“力”、“刀”常混用,見覃繼紅《〈長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〉俗字研究》,頁21。

[42]此簡有輕度彎曲,實際長度當大于直綫長度23.8厘米。

[43]另有簡貳·1916:·右子萬家囗食四人,長爲24厘米,目前尚無法斷定兩簡哪個屬於郭子萬家,姑且將長度更爲接近的列于上。

[44]“蔡張”不見于嘉禾五年吏民田家莂的“弦丘”,見于一失名丘(5.1071),但此簡亦在成坨簡中,格式與尺寸均與其他長簡相同,其中還有相關的簡,暫且列在此。

[45]簡貳·1791·196是一枚深入到成坨簡中心的長簡,故列在蔡張戶末尾。

[46]此簡下殘,無法確定是否屬於此里。

[47]該簡列于此的原因詳下。

[48]“怡”字據圖版補。

[49]據覃繼紅《〈長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〉俗字研究》,頁42。

[50]釋文原作“……不任調囗”,查圖版,“其”與“女戶”三字尚有輪廓可辨,內容應與簡16、20、29相同。

[51]原釋文“鬿”作“羅(?)”,“主”字未釋,此據圖版改、補。

[52]釋文僅釋出“郭”字,此據圖版補。

[53]《竹簡貳》中的1752與1759可能是蔡喬(橋)戶的成員簡。

[54]關于吳簡中“領”字的含義,筆者在《走馬樓竹簡的限米與田畝記錄——從“田”的類型與納“米”類型的關係說起》中做過討論,見《吳簡研究》第2輯,武漢:崇文書局,2006年,頁165-166;董志翹亦有類似看法,詳見《中土佛教文獻詞語零札》“簿領”條,收入《中古近代漢語探微》,北京:中華書局。2007年,頁190-191。

[55]孫聞博亦有類似推測,他還利用文獻與吳簡分析了里魁的職掌、居住地等,見《走馬樓吳簡所見鄉官里吏》,《吳簡研究》第3輯,頁272-276;此前,李均明、宋少華在列舉《竹簡四》中的“里魁”資料時,對其沿革、職掌亦略有考述,见《〈長沙走馬樓三國吳簡〉竹簡[四]內容解析八則》,頁184。此前,池田雄一亦曾簡要討論過漢代“里魁”的情况,見《中國古代の聚落と地方行政》“地方行政編”第六章“漢代の地方少吏”,東京:汲古書院,2002年,頁599-601。阿部幸信根據簡貳·5458推測存在“丘魁”,現在看還缺乏足够的証據,見《長沙走馬樓吳簡所見的“調”——以出納記錄的檢討爲中心》,《吳簡研究》第3輯,頁243。

不過,仔細觀察簿書中的戶人簡、戶計簡與戶內成員簡,感覺前兩類與成員簡的字跡有差异。比较文末附表三、四、五與六,四、五、六中的“民男子”三字寫法基本一致,而在“男”字的寫法上,表三與四、五、六似不同。情况若屬實,囗食簿的抄寫製作過程可能更爲複雜,戶人簡(也许還包括戶計簡)可能預先有專人抄寫好備用,故兩个里的囗食簿上戶人簡的字跡一致,而所用的竹簡或许由各里分別提供,所以會出現尺寸不同的情况。而戶内成員簡則各里另外由人抄寫,因而書式上會出入,字跡亦不同(比较文末附表一、二的“公乘”字跡可知)。若此,囗食簿很可能是先編後寫的,與筆者以前的推測不同,簿書的抄寫者亦非一人。要坐實此問題還需大量的字跡比对,限于篇幅,容後再論。

[56]張榮强《孫吳戶籍結句簡中的“事”》,收入《漢唐籍帳制度研究》,頁156。

[57]胡平生、張德芳《敦煌懸泉漢簡釋粹》40,上海:上海古籍出版社,2001年,頁45;張德芳《懸泉漢簡中的“傳信簡”考述》,《出土文獻研究》第7輯,上海:上海古籍出版社,2005年,頁70,簡十一,圖版十一。

[58]關于這一制度的具體内容,參邢義田《漢代案比在縣或在鄉?》,收入所著《治國安邦:法制、行政與軍事》,北京:中華書局,2011年,頁211-242。

[59]見《長沙走馬樓二十二號井發掘報告》第三章引,收入長沙市文物考古研究所、中國文物研究所、北京大學歷史系走馬樓吳簡整理組《長沙走馬樓三國吳簡·嘉禾吏民田家莂(上)》,北京;文物出版社,1999年,頁32例八、九。

[60]鷲尾祐子亦有類似的推測,見《示意図簡冊構成簡の検討と戶人の制度》,頁41、43。

[61]觀察史語所保存的居延漢簡“永元器物簿”(128.1)的編聯方式,簿書的左側均不可再增添新簡,若孙吴初年臨湘地区的簿書編聯采用相同的方式,簡4則不可能是最後再編入簿書最左側的,而只能是提前編入的。

[62]日比野丈夫《鄉亭里についての研究》,原刊《東洋史研究》14.1-2(1955),後收入所著《中國歷史地理研究》,京都:同朋舍,1977年,頁157-158。

[63]如楊振紅就認爲里簿籍的製作不是由里而是由鄉来完成的,原因是兩漢三國時期,鄉是最低一級行政組織,里只是民間社區組織,而非一級行政單位,見所著〈從出土“算”、“事”簡看兩漢三國吳時期的賦役結構〉,《中華文史論叢》2011.1,頁55。此前,卜宪群亦認為“秦漢時期什伍與里,里與里,里與鄉、縣之間的日常行政,也包括里民與這些機構之間的行政是不以文書形式運作的”,不過,他懷疑“里”可能保留有交納賦稅時形成的文書正本或副本,見所著〈从简帛看秦汉乡里的文书问题〉,《文史哲》2007.6,頁51、52。劉欣寧亦有此看法,见《秦漢時代の基層社会支配》,京都:京都大学博士論文,2013年,頁77-95。

[64]多年前,日比野丈夫就指出,鄉戶籍的資料由里魁、里正與父老向鄉提出,鄉集合各里的名册編成,再向上級報告,見《鄉亭里についての研究》,頁149;佐藤武敏亦持類似看法,見所著《漢代的戶囗調查》,原刊《集刊東洋學》18(1967),姜鎮慶譯,收入《簡牘研究譯叢》第2 輯,北京:中國社會科学出版社,1987年,頁319;越智重明則認爲鄉與縣保留的是戶籍副本,里吏承担戶籍業務,見《漢魏南朝の鄉·亭·里》,《東洋學報》53.1(1970.6),頁20-21。

[65]2012年2月16日下午與宋少華先生通電話,確認這69枚無字簡爲完整的簡。另外,《竹簡柒》中有一坨含1000多枚簡的名籍,宋先生告知其中幷沒有發現無字簡。整個吳簡清理完畢,發現無字簡共3萬多,但以碎簡爲多。

[66]詳情見文末附表七。

[67]凌文超《走馬樓吳簡采集簡“戶籍簿”復原整理與研究——兼論吳簡“戶籍簿”的類型與功能》,頁37。他推測《竹簡壹(下)》圖二中出現的無字簡有可能是爲占著戶籍時條列人姓名年紀等信息而預留的,根據是簡肆·4492(頁37),此說的可能性很小。從竹簡看,各里的戶數几乎都是五十戶,說明“里”主要是一種編制單位,如有新戶占籍,另設新里安置即可,無需補入原有的“里”。且凌文討論的兩種簿書均是爲將來賦役徵發而編製,並要上呈給侯國,而非戶籍,不可能再在其中追加新占籍的人囗。

[68]侯旭東《長沙走馬樓吳簡〈竹簡〉[貳]“吏民人名年紀囗食簿”復原的初步研究》,頁90。

[69]凌文超《走馬樓吳簡所見“士伍”辨析》,《吳簡研究》第3輯,頁161-163。

[70]早期的觀點見汪小烜《走馬樓吳簡戶籍初論》,頁143、156;張榮强的看法前後有不少變化,早期觀點見《孫吳簡中的戶籍文書》,收入所著《漢唐籍帳制度研究》,頁89-122;最新的觀點見《再論孫吳簡中的戶籍文書》,待刊稿,將本文討論的囗食簿視爲更具有基礎台賬作用,是戶籍無疑;楊際平《秦漢戶籍管理制度研究》,頁19-30;沈剛《吳簡戶籍文書的編制方式與格式復原新解》,頁129-137;胡平生《新出漢簡戶囗簿籍研究》,頁271-272;凌文超《走馬樓吳簡采集簡“戶籍簿”復原整理與研究——兼論吳簡“戶籍簿”的類型與功能》,頁9-10。

關于“戶籍”的內涵,學界存在不同意見。大體說來,部分學者將戶籍視爲一個總的概念和名稱,認爲包含了多種內容和名稱不同的簿籍,這部分學者通常區分出廣義與狹義的戶籍;另有學者則認爲那種作爲根本憑證的才是戶籍,其他都應叫做“戶囗簿籍”。持前說的如汪小烜《走馬樓吳簡戶籍初論》,頁154;楊際平《秦漢戶籍管理制度研究》,頁29-30;張榮强《再論孫吳簡中的戶籍文書》,待刊稿;凌文超《走馬樓吳簡采集簡“戶籍簿”復原整理與研究——兼論吳簡“戶籍簿”的類型與功能》,頁9-10。持後說的有胡平生《新出漢簡戶囗簿籍研究》,頁264;鄧玮光《走馬樓吳簡采集簿書的復原與研究》第五章,頁155。這裏采用後說。

[71]分見胡平生《新出漢簡戶囗簿籍研究》,頁272;凌文超《走馬樓吳簡采集簡“戶籍簿”復原整理與研究——兼論吳簡“戶籍簿”的類型與功能》,頁50;張榮强《再論孫吳簡中的戶籍文書》,待刊稿,頁17。

[72]關于漢代官文書與秦漢六朝文獻中“定”字的含義,參邢義田《尹灣漢墓木牘文書的名稱和性質》,原刊《大陸雜志》95.3(1997),修改稿後收入所著《地不愛寶:漢代的簡牘》,北京:中華書局,2011年,頁120-123。

[73]這近一步証明臨湘侯國的“里”主要是個戶囗編製單位,而非實際居住地。《竹簡肆》3697:“等本模鄉渚田丘人,必還依故所長(?)寒囗囗囗囗收宮而”,此簡殘缺,文意不太清楚,但用鄉、丘来表示人的所屬。此外,該卷中不少私學名籍也注明居×鄉×丘,如肆·3956、3979、3991、4009、4078,這些均使筆者更加相信“丘”才是當地吏民的實際居住地。關于這一問題的最新研究,可參鄧玮光《走馬樓吳簡采集簿書的復原與研究》第四章“試論‘丘’及相關問題”,頁127-152。

[74]張榮强《再論孫吳簡中的戶籍文書》,待刊稿,頁15-16;鷲尾祐子亦有類似的推測,見《示意図簡冊構成簡の検討と戶人の制度》,頁38。

[75]見鷲尾祐子《示意図簡冊構成簡の検討と戶人の制度》,頁43。

[76]此人的名字,释文或作“巴”,或作“已”,壹·8642圖版字跡左上略損,“巴”“巳”在竹簡、石刻中常混用,參覃繼紅《〈長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〉俗字研究》“邑、杷”,頁20;臧克和主編《漢魏六朝隋唐五代字形表》“邑”字條,廣州:南方日報出版社,2011年,頁1484。

[77]查貳·1714圖版,下面做“不”較清楚。

[78]《竹簡肆》2029亦是两人的記錄:“露弟公乘頭年廿給縣吏 露妻大女笋年廿”。其中“頭”與兩個“廿”字據圖版改。

[79]釋文原做“十三”,查圖版,應爲“廿三”,據改。

[80]張荣強曾通過對比《竹簡壹》中的同名“戶籍簡”,推定“戶籍”每年更造,見《孫吳簡中的戶籍文書》,收入所著《漢唐籍帳制度研究》,頁113。不過,作者使用的簡是否屬於“戶籍”無法確定,其說存疑。對此,可參鄧玮光《走馬樓吳簡采集簿書的復原與研究》第五章,頁157-160。

[81]圖版與釋文見長沙市文物工作隊、長沙市文物考古研究所《長沙走馬樓J22發掘簡報》,《文物》1999年第5期,彩版肆2、頁20。關于此牘的解釋,見侯旭東《長沙三國吳簡所見“私學”考——兼論孫吳的占募與領客制》,《簡帛研究二○○一》,桂林:廣西師範大學出版社,2001年,頁514-516。筆者當時認爲據黃簿審實的是縣曹,現在看來應該是鄉吏。

[82]師佐簿(作部工師簿)的情况比較特殊,應是由各縣製作,上交郡的兵曹。詳見凌文超《走馬樓吳簡兩套作部工師簿比對復原整理與研究》,頁187-188。

[83]詳見凌文超《走馬樓吳簡采集簡“戶籍簿”復原整理與研究——兼論吳簡“戶籍簿”的類型與功能》,頁14-38。

[84]見于此坨的簡壹·10397·146:“右吉陽里領吏民卅六戶囗食一百七十三人”,恐怕就是該里部分人戶的統計。

[85]圖版過于模糊,又乏其他佐證者未收入。

[86]圖版過于模糊,又乏其他佐證者未收入。

五十戶囗食四囗囗

五十戶囗食四囗囗

妻大女妾年五十四

妻大女妾年五十四  子女婢年十歳

子女婢年十歳

年五十五

年五十五 右足

右足

年九歳 ·敢(?)父公乘利年八十給子弟

年九歳 ·敢(?)父公乘利年八十給子弟

(羜?)家囗食十人

(羜?)家囗食十人

弟仕伍賫年七歳 賫女弟

弟仕伍賫年七歳 賫女弟 年五歳

年五歳

年五歳

年五歳

五十戶囗食四囗囗

五十戶囗食四囗囗 (貳·1663·5)

(貳·1663·5)  其

其

(貳·2184)

(貳·2184)  (貳·2468)

(貳·2468)  囗足

囗足 ”,不僅出現了里名、戶人、爵稱,還注明了“筭”,也許就屬於此鄉。另外,簡貳·2497“五唐里戶人公乘周弩年六十雀(截)手”,周弩又見于《吏民田家莂》的4.99,注明爲“五唐丘男子”,若兩處的“周弩”確屬同一人[18],加上《竹簡》中出現的五唐丘的吏民爲“中鄉”交納筭、調的記錄(壹·7688、貳·8895)。據已刊及《竹簡肆》與《伍》資料的研究,中鄉至少包括七個里:東夫夫里、小赤里、緒中里、曼溲里、五唐里、梨下里與平甿里[19],與此盆簡中出現的“里”名相 合。此盆簡簿書涉及的另外一個鄉應是“中鄉”。

”,不僅出現了里名、戶人、爵稱,還注明了“筭”,也許就屬於此鄉。另外,簡貳·2497“五唐里戶人公乘周弩年六十雀(截)手”,周弩又見于《吏民田家莂》的4.99,注明爲“五唐丘男子”,若兩處的“周弩”確屬同一人[18],加上《竹簡》中出現的五唐丘的吏民爲“中鄉”交納筭、調的記錄(壹·7688、貳·8895)。據已刊及《竹簡肆》與《伍》資料的研究,中鄉至少包括七個里:東夫夫里、小赤里、緒中里、曼溲里、五唐里、梨下里與平甿里[19],與此盆簡中出現的“里”名相 合。此盆簡簿書涉及的另外一個鄉應是“中鄉”。  囗里鬿(魁)周鵲領

囗里鬿(魁)周鵲領 ”,《竹簡肆》“集凡小赤里魁黃仨吏民戶五十囗食四百卅五人”(495),此外還有五唐里魁周囗(380)、東夫夫里魁鄧?囗(428)與曼溲里魁囗忽(568)[20],書式更爲接近的是一枚未正式公布,但圖版已經刊發的簡:“集凡平樂里領五年吏民五十三戶父母妻子合二百八十三人

”,《竹簡肆》“集凡小赤里魁黃仨吏民戶五十囗食四百卅五人”(495),此外還有五唐里魁周囗(380)、東夫夫里魁鄧?囗(428)與曼溲里魁囗忽(568)[20],書式更爲接近的是一枚未正式公布,但圖版已經刊發的簡:“集凡平樂里領五年吏民五十三戶父母妻子合二百八十三人 鬿(魁)谷碩主”[21],此枚將里的統計與里魁姓名併書於一枚簡上,上引簡11或許是分開書寫的[22]。

鬿(魁)谷碩主”[21],此枚將里的統計與里魁姓名併書於一枚簡上,上引簡11或許是分開書寫的[22]。

[25]

[25]

(羜?)

(羜?)

與謝韶。前三例均是男子變爲子弟。據簡貳·1536“·其四……子弟限田……”、貳·1981“·其四戶給子弟佃客”、貳·2054“其三囗囗囗子弟限佃限囗”,至少三個里中均有人戶承擔子弟限田的耕種,有些尚是“給子弟”[29],有些可能就因多年承擔此事,而身份上變成了“子弟”。此處的三例恐怕就屬於後一類。從《吏民田家莂》看,這三戶耕種的田地畝數分別爲栂蔯14畝、黃澤與蔡

與謝韶。前三例均是男子變爲子弟。據簡貳·1536“·其四……子弟限田……”、貳·1981“·其四戶給子弟佃客”、貳·2054“其三囗囗囗子弟限佃限囗”,至少三個里中均有人戶承擔子弟限田的耕種,有些尚是“給子弟”[29],有些可能就因多年承擔此事,而身份上變成了“子弟”。此處的三例恐怕就屬於後一類。從《吏民田家莂》看,這三戶耕種的田地畝數分別爲栂蔯14畝、黃澤與蔡 均爲10畝,雖然不是畝數最少者,亦屬偏少者,應該亦屬於下戶之列。

均爲10畝,雖然不是畝數最少者,亦屬偏少者,應該亦屬於下戶之列。  卒史白解”[30],以及“嘉禾四年六月戊申朔十一日戊午南鄉勸農掾謝韶叩頭死罪敢言之”[31],此謝韶應是簡貳·1806所記的“縣吏謝韶”[32],而《田家莂》中5.476的男子謝韶,不排除爲同名者的可能,如弦丘有兩個名爲“潘囊”的吏一樣。可不計。餘下24例完全一致,可以認定此28戶就是出現在田家莂中的弦丘吏民。

卒史白解”[30],以及“嘉禾四年六月戊申朔十一日戊午南鄉勸農掾謝韶叩頭死罪敢言之”[31],此謝韶應是簡貳·1806所記的“縣吏謝韶”[32],而《田家莂》中5.476的男子謝韶,不排除爲同名者的可能,如弦丘有兩個名爲“潘囊”的吏一樣。可不計。餘下24例完全一致,可以認定此28戶就是出現在田家莂中的弦丘吏民。  (羜?)年卅九

(羜?)年卅九

妻大女嬉年卅三

妻大女嬉年卅三  小妻大女諫年廿四

小妻大女諫年廿四

父公乘盡年七十七盲右目 妻大女婢年六十三

父公乘盡年七十七盲右目 妻大女婢年六十三

家囗食十人 ▼

家囗食十人 ▼

(秃)[39]年八歳 ∴鞩男姪公乘

(秃)[39]年八歳 ∴鞩男姪公乘 年廿給縣卒

年廿給縣卒

(胥?)妻大女息年十六

(胥?)妻大女息年十六  (胥?)母大女休年七十九 ▼

(胥?)母大女休年七十九 ▼

男弟仕伍黑年四歳 黑男弟仕伍連年二歳

男弟仕伍黑年四歳 黑男弟仕伍連年二歳

年六十二

年六十二

妻大女蒜年卅一 子小女囗年七歳

妻大女蒜年卅一 子小女囗年七歳

小妻大女濯年廿六盲左目

小妻大女濯年廿六盲左目  弟仕伍囗年九歳

弟仕伍囗年九歳

弟公乘大年廿一 妻大女囗年廿一

弟公乘大年廿一 妻大女囗年廿一

廿三 犭阝母大女持年七十四

廿三 犭阝母大女持年七十四

左手絮病

左手絮病

(趀)年九歳

(趀)年九歳

弟仕伍齎年七歳 齎女弟

弟仕伍齎年七歳 齎女弟 年五歳

年五歳

兩足

兩足

·右銀家囗食五

·右銀家囗食五

[46]

[46]

年五十五

年五十五 右足

右足

(惉)[49]妻大女妾年五十四

(惉)[49]妻大女妾年五十四  子女婢年十歳

子女婢年十歳

右怡(?)家囗食十六

右怡(?)家囗食十六

碩妻大女姑年廿三 碩子男仕伍詔年四歳

碩妻大女姑年廿三 碩子男仕伍詔年四歳

年九歳 ·敢(?)父公乘利年八十給子弟

年九歳 ·敢(?)父公乘利年八十給子弟

左雀(截)右足 囗男姪公乘勉年廿

左雀(截)右足 囗男姪公乘勉年廿

平女弟蒭年六歳 囗男弟囗年卌三苦腹心病

平女弟蒭年六歳 囗男弟囗年卌三苦腹心病

(貳·2036)

(貳·2036)  (貳·2115)

(貳·2115)  ·其五人前後被病物[故]

·其五人前後被病物[故] (貳·2168)

(貳·2168)  (貳·2296)

(貳·2296)  ·其四戶郡縣卒 (貳·2298)

·其四戶郡縣卒 (貳·2298)  (貳·2375)

(貳·2375)  囗被病物故(貳·2423)

囗被病物故(貳·2423)  其八戶郡縣吏

其八戶郡縣吏 (貳·2634)

(貳·2634)  (槥)。爲駕一封軺傳。御史大夫望之謂高陵,以次爲駕,當舍傳舍,如律令。Ⅰ91DXT0309③:237[57]

(槥)。爲駕一封軺傳。御史大夫望之謂高陵,以次爲駕,當舍傳舍,如律令。Ⅰ91DXT0309③:237[57]  左足給亭雜人(肆·2042)

左足給亭雜人(肆·2042)  年廣成里戶人公乘周車年五十二腹心病給關父(肆·1924)

年廣成里戶人公乘周車年五十二腹心病給關父(肆·1924)  ”,既然注明“莂年一歲”,應該記錄的是該幼童嘉禾五年的實際年齡,其他人或许亦是如此。

”,既然注明“莂年一歲”,應該記錄的是該幼童嘉禾五年的實際年齡,其他人或许亦是如此。

右手(肆·2025)

右手(肆·2025)

”,據簡貳·1688,比對圖版,應釋爲“福”,據改。

”,據簡貳·1688,比對圖版,應釋爲“福”,據改。  釋爲“邠”,成員簡則做

釋爲“邠”,成員簡則做 釋爲“犭阝”,兩字形近,且成員簡尺寸、字迹均與其他相類,“分”“犬”形近,應是同一戶人。竹簡中“力”、“刀”常混用,見覃繼紅《〈長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〉俗字研究》,頁21。

釋爲“犭阝”,兩字形近,且成員簡尺寸、字迹均與其他相類,“分”“犬”形近,應是同一戶人。竹簡中“力”、“刀”常混用,見覃繼紅《〈長沙走馬樓三國吳簡·竹簡〉俗字研究》,頁21。